楽劇『トリスタンとイゾルデ』の概要とあらすじ

概要

楽劇 「トリスタンとイゾルデ」は、1857~59年、ドイツ出身の作曲家リヒャルト・ワーグナーによって作曲され、1865年、ミュンヘンの国立宮廷劇場にて初演されました。

中世の情熱恋愛神話ともいうべき『トリスタンとイズー物語』をベースに作曲されたこの楽劇は、究極の「愛と死(エロスとタナトス)」を描いた大作です。

原典であるトーマス・ヴェリエ編『トリスタンとイズー物語』(岩波文庫)の詳細は『『トリスタンとイズー物語』究極の愛と死 作品解説と見どころ』にて紹介しています。

投稿が見つかりません。文中に挿入している動画は、1983年、バイロイト祝祭劇場で公演されたルネ・コロ主演、バレンボイム指揮の『トリスタンとイゾルデ』です。

こちらの映像はDVD化され、私もレーザーディスク盤で所有していました。(日本でも入手可能です https://amzn.to/3BYyprX)

演出家ジャン=ピエール・ポネルが手掛けた幻想的な舞台は、当時の観客に溜め息をつかせたことで知られています。

ただし、ルネ・コロの歌唱は、日本のNHKホールで上演されたゲッツ・フリードリヒ版の方が圧倒的に良いです。

その他の舞台は記事後方で紹介しています。

【第一幕】 媚薬

コーンウォールのマルケ王に仕える騎士トリスタンは、アイルランドの姫イゾルデを王の花嫁に迎えるべく、船を一路コーンウォールへ走らせています。

しかし、花嫁となるイゾルデの心は嵐のように波立ち、立派な騎士であるトリスタンに憎しみさえぶつけます。

姫の身を案じる侍女ブランゲーネは、少しでも胸の苦しみを和らげようと、姫に優しく問いかけました。

するとイゾルデはトリスタンの深い罪について語り始めます。

トリスタンは、かつての婚約者モロルト公を討った憎い仇でした。

なのにトリスタンは、モロルト公との激しい戦いで負った傷を癒すため、名を「タントリス」と偽り、霊薬を扱うイゾルデの前に現れたのです。

彼女は「タントリス」がトリスタンだと気付きながらも、その眼差しにうたれ、モロルト公の仇を討つことができませんでした。そして、彼の傷を霊薬で癒し、国に帰してやります。

タントリスは「トリスタン」として再び彼女の前に現れました。

しかし、それは彼女をマルケ王の花嫁としてコーンウォールに連れ帰る為だったのです。

イゾルデは愛してもいない王に嫁がねばならない恥辱と、トリスタンへの愛の苦悩から逃れる為、死の薬でもってトリスタンに復讐することを誓い、ブランゲーネに死の杯を用意するよう命じます。

しかし、トリスタンもまた王への忠義からイゾルデへの愛を胸の奥にひた隠しにしていたのでした。

トリスタンは罪を償い、愛の苦しみから逃れる為に、イゾルデの差し出した死の杯をあおります。

そしてイゾルデも彼の手から杯を奪うと、その半分を飲み干します。

ところが二人に訪れたのは死ではなく、めくるめくような愛の悦びでした。

ブランゲーネが杯に注いだのは、死の薬ではなく、愛の媚薬だったのです。

船は、愛に酔う二人を乗せて、コーンウォールに到着します。

【第二幕】 逢瀬

マルケ王はトリスタンの忠義を称え、イゾルデを優しく迎えます。

しかし、分かちがたい愛の絆で結ばれた二人は、もう一時も離れていることができません。

二人は昼の光が消え去るのを待って、夜の園で逢瀬を重ねます。

「おお、降り来よ、愛の夜を、

我が生きることを忘れさせよ。

汝のふところに我を抱き上げ、

現世から解放せしめよ」「こうして私たちは死ねばよい、

離れずに、永遠にひとつとなり、

果てなく、目覚めず、不安なく、名もなく、

愛に包まれ、我らかたみに与えつつ、

愛にのみ生きるために!」「名づけることなく、別れることなく、

新たに知り合い、新たに燃え、

無限に永遠に、一つの意識に、

熱く焼けた胸の至上の愛の歓楽!」

しかし、二人の愛の夜も、臣下メロートの策略によって王の前に暴かれます。

二人の裏切りを知ったマルケ王は、深く嘆き悲しみます。

メロートと剣を抜き合ったトリスタンは、メロートの剣に自ら身を投げ出し、深い傷を負うのでした。

【第三幕】 愛と死

トリスタンの忠実な従者クルヴェナールは、傷ついたトリスタンを故郷カレオールの城に連れ帰り、イゾルデに使者を送ります。

トリスタンの深い傷と苦しみを癒せるのは、この世にただ一人、イゾルデだけだからです。

トリスタンは半ば「夜の世界(=死)」に入りながらも、イゾルデへの強い想いからその中に安らぐことができません。

身悶えするような苦しみの中で、イゾルデの到着を待ち焦がれます。

が、ついにイゾルデを乗せた船がカレオールに到着しました。

トリスタンは輝く陽に向かい、歓喜の声を上げます。

そして彼はイゾルデの名を呼びながら、彼女の腕の中で息絶えるのでした。

イゾルデの後を追って来たマルケ王は、トリスタンの死を知り嘆き悲しみます。

侍女ブランゲーネから愛の媚薬の事を聞かされた王は、二人を夫婦として祝福する為にやって来たのです。

しかし、トリスタンの亡骸にすがるイゾルデには、もう誰の声も届きません。

イゾルデは神々しい光に包まれながら、トリスタンの魂を追って「愛の死(= Liebes Tot)」に至るのでした。

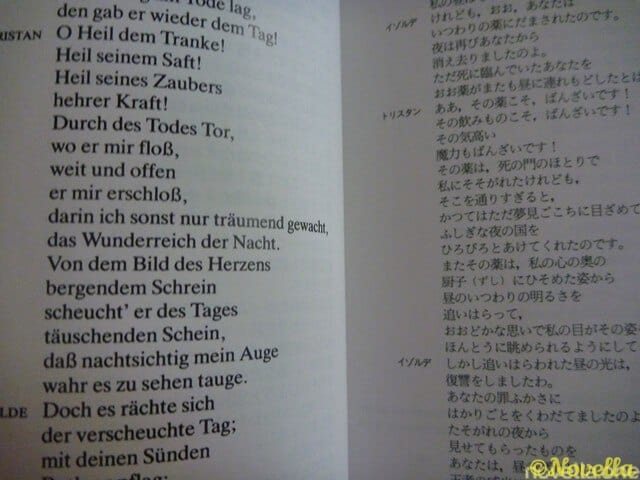

楽曲解説 ~CDライナーノーツより

記事後方でも紹介している、カルロス・クライバー指揮、ルネ・コロ&マーガレット・プライス 全曲盤に収録されているライナーノーツから転載です。

クライバー盤は不朽の名作と思っていましたが、まさか全曲盤が製造停止→入手困難になるとは夢にも思いませんでした。ちなみにamazon.co.jpでリリースされているのは、「ハイライト盤」です、今はSpotifyなどで気軽に視聴できるので、もはや製造不要と判断したのか、ファンとしては信じられない気持ちです。全曲盤は、分厚いライナーノーツと学術的に非常に価値の有る楽曲解説に価値があったのに。もしかしたら、日本のクラシック視聴者で、楽曲解説の隅々にまで目を通すコアなファンも減少したのかも知れませんね。

興味のある方は、下記PDFをご参照下さい。PDF形式・20ページ。PC・タブレット推奨。閲覧のみです。

作品成立の経過 ~手頃な小品を創るつもりだった

今でこそ愛と死の大作で知られていますが、「暗い」「長い」「分かりにくい」で、劇場にも敬遠されがちなワーグナーは、楽劇『ジークフリート』の創作半ばで将来に希望がもてなくなり、手頃な小品を作って、その場しのぎをしようと考えます。ところが、『トリスタン物語』という題材は、ワーグナーの想像をはるかに超える魔性を秘めていました。そこにマティルデ・ヴェーゼンドンクとの出会いが絡み、手頃な小品は空前絶後の大作へと膨らんでいきます。

ワーグナーは、まだドレスデンの修学時代から『トリスタンとイゾルデ』について興味をいだいていた。このころ彼は、中世の伝説を研究していたからである。

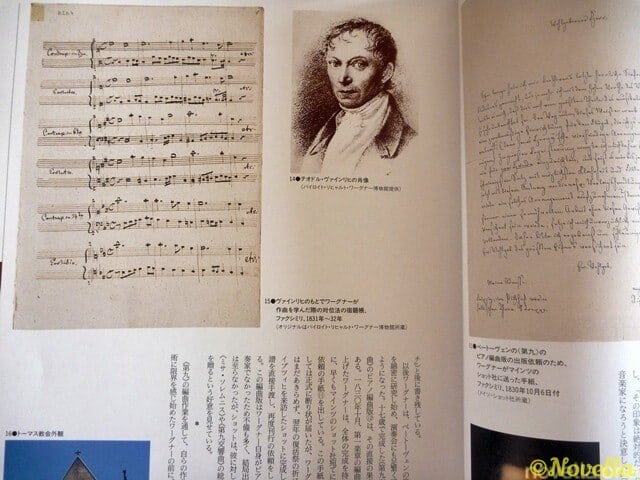

1854年12月――といえば、ワーグナーはチューリヒで《ニーベルングの指環》の《ワルキューレ》第2幕を作曲中だったが――、彼はリストにあてた手紙の中で《トリスタンとイゾルデ》の創作を計画していることを述べている。

彼は当時、その妻ミンナとの不幸な結婚に悩み、愛の幸福を真に体験したことがないがゆえに、かえって作品の中に愛情の湧出するような劇を作ろうと考えた。

ワーグナーは、中世詩人ゴットフリート・フォン・シュトラースブルク(1200年ごろの生まれ)の叙事詩『トリスタンとイゾルデ』のクルツによる現代語訳(1847年出版)を読んだのである。ワーグナーはこれをもとにし、さらにそのほかのトリスタン伝説をも参照した。

翌1855年、彼は台本の執筆にとりかかっている。そのころ彼は《ジークフリート》第2幕を作曲中であったが、それを中絶してこの新しいドラマにかかった。ワーグナーは大規模な《指環》の上演の可能性が、まったくないことを悟るようになったし、《指環》を一時中止して、何かもっと小規模で抒情的な作品を作ろうと考えた。ことにドイツでは《タンホイザー》程度の作品なら上演の可能性があることが伝えられ、旧知の俳優エドアルト・デフリーントが、カールスルーエ劇場でワーグナーの新作をうけ入れる用意があると述べた。

だからはじめの構想において、今日見られるような大楽劇が意図されたのではなかった。それはいわば大作《指環》に対する息抜きのような意味をもつはずであった。ブラジル皇帝から彼に対し新作の要請があったとき、楽匠はこの《トリスタン》をイタリア語に翻訳させ、リオ・デ・ジャネイロでイタリア・オペラとして上演しようと、本気になって考えたほどであった。

しかし作品を構想し、執筆してゆくうちに、それは作者のはじめの意図を越えてふくれ上がっていった。作者自身の意図しない巨大な力が、この作品を作り上げていった。

第1幕の作曲ができ上がったとき、「これは驚くべき作品になる」と作者は言い、第2幕ができ上がったとき、作者は自作にただ感嘆せざるをえず、「私の今までの芸術の最高峰」となることを、作品から教えられたのである。第3幕の途中で、ワーグナーみずから「リヒャルト、おまえは悪魔の申し子だ!」と叫んだ。1860年には「《トリスタン》は、今もって私には奇跡である」とマティルデに書き、そののちブラジル皇帝から何の便りもないことを、かえって喜んだのであった。

台本は1857年9月18日に完成した。

総譜の完成は1859年8月8日である。

ワーグナーはリストに借金を申し込む手紙を送ったが、いつも寛容なリストもこれを拒絶した。リストはこのころヴァイマルの職を失っており、自身あまり豊かでなかった。リストはワーグナーに宛てた返事の中で、《トリスタン》の校正譜について感激的賛辞を贈っているが、ワーグナーはその返事に、自分にはあらゆる賛辞の言葉より金の方が望ましいと書いた。これによってふたりの間はしばらく反目が続いた。

翌年には第2幕の総譜ができ上がったので、出版社から金がとどいた。イタリアの政情が不安になったので、ワーグナーは再びスイスに戻り、ルツェルンのホテル、シュヴァイツァー・ホーフで作曲を完了した。

『ブラジル皇帝』というのが気になりますね ^_^

今は民主化されていますが、ポルトガルの植民地化の影響で、1800年代にはポルトガル縁故の王室が存在したとのこと。初めて知りました。

ワーグナーがリストに借金を申し込んで、断られ、「賛辞より金の方がいい」と文句を言っているのも正直でよろしい。

今でこそワーグナーの作品は普通に上演されていますが、舞台装置も乏しい19世紀、『ワルキューレ』も『ジークフリート』も、舞台化は難しかったことは容易に想像がつきます。観客も、「椿姫」や「トスカ」のような庶民的なオペラに慣れ親しんで、ワーグナーが描くような壮大かつオタッキーな世界は理解不能だったでしょうから。現代の視聴者が自然に受け入れられるのは、「スターウォーズ」や「ロード・オブ・ザ・リング」のようなSFファンタジーとの親和性が高いからです。

創作の原動力となったもの ~恋が先か、創作が先か

『トリスタンとイゾルデ』の創作にあたって、ワーグナーに住まいを提供した富裕な商人ヴェーゼンドンクの妻マティルデと恋仲になり、それが作品に反映されたのは有名な話です。

恋愛が先か、創作が先か、それはワーグナーにしか分かりませんが、自分で自分に陶酔していたのは間違いないでしょう。

以下、マティルダ夫人との恋愛事情について解説。

作品成立の経過は以上のようだが、この楽劇の成立に当たって、その思想的内容を深め、劇や音楽の情感を高め、このような名作を生み出させた根源的な力があったのを無視することはできない。それは第一に、ワーグナーのマティルデ・ヴェーゼンドンクとの恋愛であり、第二にショーペンハウアーの哲学であり、第三にロマン派文学の愛死の思想であった。

マティルデ・ヴェーゼンドンクとの愛は、長くは続かなかったものの、〈トリスタン》の創作に重要な影響をあたえた。ふたりが最初に出会ったのは、1852年スイスのチューリヒであったが、愛しあうようになったのはずっとのちのことである。ドレスデンから亡命したこの音楽家が、静かな住居を得られぬこと、日々の生活に窮するほど金に困っていることに同情したマティルデは、夫を説得して、チューリヒの近郊の、小高い丘にある彼女の邸の隣りの家を買い入れさせた。マティルデの夫オットー・ヴェーゼンドンクは、もともとドイツ人であったが、アメリカとの商売に成功し、金満家となっていた。実直でおひとよしの彼は、若く美しい妻マティルデを得て幸福そうであったが、芸術を熱愛し、繊細な美の感覚にも長けたマティルデにとって、夫の無神経ささと無趣味は時に堪えられぬほどのものがあった。

ワーグナー夫妻がヴェーゼンドンクの提供してくれた邸宅へ引き移ったのは、1857年4月のことである。ワーグナーはこの家を、「かくれ家」Asylと呼んだ。ワーグナーと妻ミンナとの関係は、このときすでに水のように冷たく、この新居でも、夫は二階に住み、妻は一階に住んでいた。

同じように熱烈な愛に飢えていたふたつの魂が、急速に近づいていったことは容易に理解しうる。「かくれ家」に引き移った頃、ワーグナーは《ジークフリート》の作曲に没頭していた。しかも彼がこの仕事を第2幕までで中断し、《トリスタン》に全力を傾倒した心境の変化には、この恋愛がある程度力を貸しているように思われる。「私は生涯においてまだ真の愛の幸福を体験したことがないゆえに、このすべての夢のもっとも美しきものに、記念碑を建てたい」――こう言って書きはじめた《トリスタン》であったが、今やそれは、とげられざる恋の苦悩と、それからの解脱を反映するものとなっていった。そこには、もちろんシューペンハウアーの意志否定が、大きな影響をあたえたことも忘れられない。

ワーグナーが引っ越してから数ヵ月ののち、ふたりはついに愛を告白するにいたった。その時のことを、ワーグナーはマティルデに書き送っている。

「9月18日私は詩作『トリスタン』の台本を完成し、あなたのところへ最終幕をお持ちしました。あなたは私をソファの前の椅子に導き、私を抱擁し、『今、私はもう何の望みも持ちません』といいました。この日、このとき私は新しく生まれたのです。それまでは私の前生であり、それから後生がはじまりました。あのすばらしい瞬間を、私はひとりで生きていました。この瞬間を私がどのように体験したか、お判りでしょうか?わき立つことなく、嵐のようにすさむことなく、そして陶酔にふけることなく、ひたすらおごそかに、光に照らされた、おだやかな暖かさに包まれ、自由に、私の前方をじっと見つめながら体験したのです。世界から私は、苦痛をもって自身を遠ざけたのです。すべては私の心の中で否定となり、無抵抗となりました。私の芸術創作さえも苦痛となりました。なぜなら創作は否定、無抵抗への、いやされざる憧憬であったからです。……やさしきひとりの女性がおずおずと、ためらいつつ、しかも勇気をもって苦痛と苦悩の中に身を投じました。――私にこのすばらしい瞬間をあたえるために、『私はあなたを愛します』と私に告げるために、あなたは私に生をあたえるために、死に身をささげました。こうして私はあなたとともに悩み、あなたとともに死ぬために、あなたの生を受け取りました」

この「道ならぬ恋」は、長く続きはしなかった。ワーグナーの妻ミンナが、夫が恋人にあてた手紙を読んでしまった。これにより事件は表面化した。事の次第をミンナ自身に語らせてみよう。

***

「W夫人は私の夫をひそかに訪問し、また夫も彼女をたずねました。彼女は、私の下男が彼女のために戸を開けたとき、来たことを私には内緒にしてくれと頼みました。でも私はすべてのことを起こるままにさせておいたのです。男たちが女と関係を持つことは、よくあることです。どうして私の夫だけに、それを我慢しなくてはいけないということがありましょうか。嫉妬を私は知りませんでした。ただ卑劣な行動やこんな仕打ちを、かくしておいてくれればよかったのです。

リヒャルトとW夫人との関係を疑いえないものにさせたのは、4月7日のことでした。その前からいろいろな人が私にさまざまのことをささやいたのですが、私は信じませんでした。しかしW氏が外出したようなとき、夫があまりしばしば彼女のもとに行くことに気がつきました。そして毎日のように便りがあり、W夫人が、ワーグナー氏はよく睡眠ができますかとか、冬の庭に暖炉をもやしたからいらっしゃいませんかとか、ついには彼女も、私の下女に口どめして、しばしばやって来るようになったときも、私は馬鹿を装って、知らぬふりをし、邪魔だてしませんでした。

今月6日に夫妻は、私どもを訪問しました。7日に私は、リヒャルトが何か落ち着かぬ様子で、ベルが鳴るたびに、大きな巻紙を手にして来るのに気づきました。これを彼は、W夫人に渡したかったのです(《トリスタン》の作曲草案第1幕)。そこで、私が彼女にそれをとどけようと言うと、彼はそれを手離そうとせず、困った様子でかくしてしまいました。私は少し変だと思いました。しかし彼が待っていても彼女が来ないので、彼の下男を呼んで、その巻紙を渡しました。そして私はちょうどこの下男が通るところにいたものですから、その巻紙を私にくれるよう頼みました。私がその巻いてあった楽譜を開いてみますと、中には熱烈な口調の恋文がはいっていたのです。

その中の二、三行をここに引用してみましょう。

愛のはげしい一夜をすごしたあと、彼は彼女に書いています。

『このようにして、一晩は過ぎ去りました。朝になると、私はまた理性をとりもどし、心から私の天使に向かって祈ることができたのです。そしてその祈りは愛です。愛! この愛のもっとも深い魂の喜び、わが救済の泉! そして悪天候の昼がやって来ました! あなたに会うという喜びは、私に絶たれました。仕事はまだ進みませんでした。このようにして一日中が憂鬱な感情と、あなたへの憧憬との間の戦いでした』など。そしてこの手紙の終わりは、「私を暖かく迎えて下さい。天気はよいようです。今日私があなたを見かけたら、あなたのお庭にまた参ります。ほんの少しでも、ふたりだけで会いたいと思います。朝の挨拶に私のの魂を送ります。R・W』

お昼どきに、私は主人に、この手紙を開いて読んだことを言いました。彼はいくらか驚きました。しかし私は言いました。あのかわいそうな御主人に対し、このような欺瞞を許しはしない、私は出て行くから、彼女と結婚しなさいと。リヒャルトは、またいつものたくみな弁舌をもって、言いのがれをしようとしましたが、私はずっと感情を抑さえていました。……彼はその関係が清純であることを、私に説得しようとしました。何という、馬鹿らしいこと! 私は確信を捨てません!」

***

ミンナの嫉妬、彼女によって、ワーグナーに対する疑惑の念を濃くしてきたヴェーゼンドンクの態度――すべてがこの静かな「かくれ家」に、嵐を引き起こす気配を見せてきた。ワーグナーは、ここを去る決心をした。「私が《トリスタン》を書いたことに対し、私はあなたに心の底から永久に感謝をささげます」と、彼はマティルデに書き送った。

マティルデはその手記に書いている。「苦痛と悲しみをもって、ワーグナーは、彼の新居を去った。みずから進んで去った。なぜに? 無駄な問いである。われわれは、この時代から《トリスタンとイゾルデ》という作品を持つことができた。残りは沈黙することであり、畏敬の中に頭を垂れることである」。

「ミンナの嫉妬」って、そりゃ、奥さんは怒り心頭でしょう。いくら夫婦仲が冷え切っていたとはいえ、本妻のすぐ隣で、若い人妻と乳繰り合うなど、現代でも炎上案件です。ワーグナーの恋文も、「恥知らず」のひと言しか思い浮かばないのですが、芸術家ならば許されるのでしょうか??

とはいえ、マティルデとの恋愛が『トリスタン』をはじめ、後期の傑作を生み出したことを思うと、これも天恵なのか、我々凡人には理解しがたい世界です。

この後、ショーペンハウアーの思想がワーグナーに与えた影響について綴られていますので、興味のある方は、上記PDFをご一読ください。

まとめ

創作の背景について、著者の渡辺護氏は次のように結論付けています。

しかしマティルデへの愛も、ショーペンハウアーへの傾倒も、そのことが《トリスタン》創作の動機となったのではない。ワーグナーのこれまでの作品では、作品の構想が具体的な体験よりも先に成立したのに対し、《トリスタン》では、作品形成と恋愛体験とが合致したのが特徴的である

マティルデとの不義の恋が楽劇『トリスタン』の誕生に繋がったというよりは、元々、原点となった『トリスタンとイズー物語』が、ワーグナーの求める世界観と一致しており(昼と夜、愛と死、欺瞞と真実といった陰と陽の二者対立)、そこに奇跡的にマティルデとの出会いがあった……という考え方です。

映画に喩えれば、「命をかけて公務を全うする善良な市民を描きたい」と構想を抱いている時に、偶然、9・11 NYテロのような大事件が起こり、それを題材として、一本の素晴らしいヒューマンドラマが制作される流れです。

視聴者には、NYの救出劇に見えますが、NYでの出来事は、テーマを具現化するイベントの一つであり、NYでなくても、消防士や警察官が命を賭けて救助に当たるストーリーは世界各地に存在します。

制作者にとっては、たまたまNYの出来事が、テーマやアイデアを具現化するにあたって、最適の事例だっただけで、もしかしたら、異なる出来事を映画化していたかもしれません。

ワーグナーも同様で、元々、ショーペンハウアーが示すような、「意識と世界」「昼と夜」「欺瞞と真実」といった二者対立の世界に興味があり、たまたま手に取った『トリスタンとイズー物語』が、それに完璧にフィットする題材だった、ということでしょう。それにプラスして、マティルダとの出会いがあり、「これこそ神に選ばれし作品」と確信をもった次第だと思います。

ゆえに、「何がきっかけ」という明確な理由は存在せず、様々な要素が混ざり合い、刺激し合いしながら、『トリスタンとイゾルデ』という空前絶後の作品を作り上げた、というのが実情でしょう。その動機や始まりについては、ワーグナー自身にも分からず、まさに奇跡的な化学反応によって生み出された作品なのだと思います。

初演 ~上演まで6年、歌手死亡

かくして、革新的な大作『トリスタンとイゾルデ』が爆誕しますが、いつもながら、「長い」「暗い」「難解」で、上演に力を貸してくれる劇場はありません。

おまけに、初演にかかわった歌手が立て続きに病気、死亡とは、なんと業の深い作品でしょう。

《トリスタン》が完成されてから脚光をあびるまでは、6カ年近い歳月が流れた。はじめ、ワーグナーはカールスルーエで上演しようとしたが、劇場は上演不可能の作とし、拒絶した。

1861年にはウィーンの宮廷劇場が上演の準備をしたが、77回の練習ののち主役テノール歌手が病気だという理由により、無期延期された。

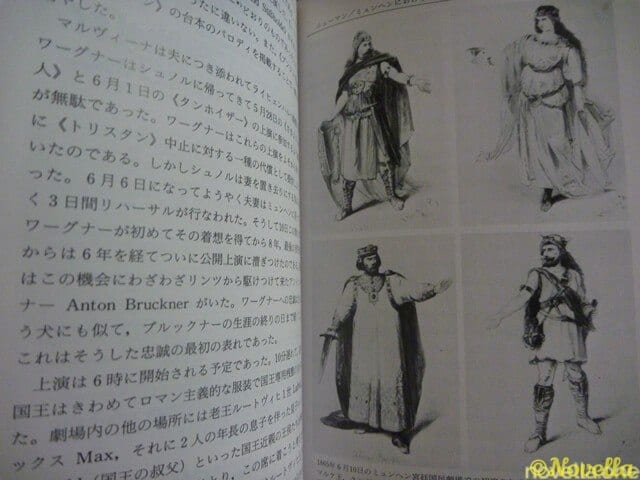

さいわいにも、ワーグナーを崇拝していたバイエルンの若い王子ルートヴィヒ2世が、彼の宮廷劇場で《トリスタン》上演を計画し、当時最高の歌手であったルートヴィヒ・シュノール・フォン・カルロスフェルトと、その妻マルヴィーナが主役を演ずることになった。はじめ歌手たちは、こんなものを歌ったら声をつぶしてしまうと言って歌うのを拒否した。1865年6月10日の初演は、ハンス・フォン・ビューローの指揮により大成功であったが、マルヴィーナが病を得、また翌月には夫のルートヴィヒが死に、すぐれた歌手を得られぬため《トリスタン」はしばらく忘れられていた。

ベルリンでは1876年3月20日、王立歌劇場で初演され、トリスタンのアルベルト・ニーマン、イゾルデのフォン・フォッゲンフーバーをはじめ、名歌手ぞろいの顔ぶれであった。ワーグナーは練習を指揮し、初演の日にはコジマとともに出席した。大成功で、この劇場収入1万6千マルクは、ヴィルヘルム1世皇帝の命によりバイロイト資金にあてられた。

それでも優れた作品であることに変わりなく、徐々に評価も高まり、上演の機会を得ます。

バイロイトといえば、「バイエルンのルートヴィヒⅡ世が国庫を傾ける原因になった」というイメージが強いですが、プロイセン王のヴィルヘルム1世も支援してるんですね。

ちなみに、日本での上演は、下記のように紹介されています。

作品の構成と音楽 ~愛と死の旋律

善悪を超えて

次節では、音楽的な解説がなされています。

正直、『トリスタンとイゾルデ』は万人向きの作品ではありません。

音楽も暗いし、物語も起伏が乏しく、最後は何だか訳の分からないうちにメインキャラ二人が死んでしまうからです。

ワーグナーに興味をもった初心者に、「何を聞いたらいいい?」と尋ねられたら、迷わず、『ローエングリン』か『ワルキューレ』をすすめるでしょう。

『トリスタン』は、世界観が分かる人にしか分からない、特異な作品です。

それでも、1993年、ゲッツ・フリードリヒ演出、ベルリン・ドイツ・オペラ(ルネ・コロ主演)が東京のNHKホールで上演された時は、チケット即完売、ビジネス誌でも特集が組まれるほどの大盛況でした。

「なんだかよく分からないけど、すごいオペラなんだろう」と1席数万円のオペラ公演に一般のビジネスマンが押し掛けた時代があったんですね。今となってはレジェンドのようですが ^^;

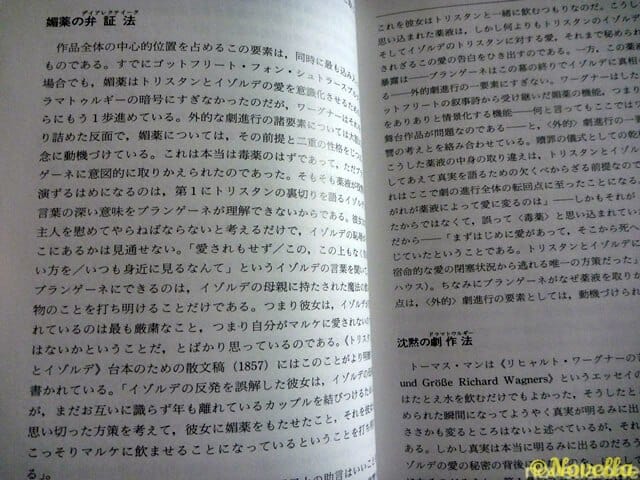

劇の外面的展開は、すこぶる簡単である。登場人物もごく少数であり、舞台装置もできるだけ単純ですまされる。一幕内の人物の動きも、はなはだ少ない。これは外面的事件の劇ではなく、ひたすら主人公ふたりの恋愛の内面の世界を描く劇である。その詩の大部分は愛の言葉であり、音楽の大部分もまた、愛欲の感情そのものの表現にほかならぬ。シュトラースブルク作の題材をワーグナーがいかに単純化したかは、驚くべきものがある。ことに前者は、恋愛をまったく媚薬の方に帰しているが、ワーグナーは、すでに媚薬を飲む以前にふたりは愛しあっているとしていることは、重要である。また物語の中心部だけを劇に取り扱っていることも、内面の世界をよりいっそう克明に描き出そしているからにほかならない。

この作品でワーグナーは、ロマン派オペラまで引き続いていた、常識的な善悪の観念を打ち破った。従来のオペラの登場人物は、大体善人と悪人に別れ、その対立の終わりには善が勝利を得るという形になっていた。ワーグナーの《ローエングリン》でさえ、善と悪とは明確な対立を持っている。ところがトリスタンとイゾルデはふたりとも善と悪との両面を持つ。というのも、人間の愛欲を心の内面から観ようとする限り、これも当然の結果であろう。

トリスタンもイゾルデも互いの愛によってマルケ王を裏切った。その点ではそこに悪が存在する。しかし愛欲はそれ自体道徳的意志を超えて行く程の力を持つ。このような愛の両面的性格はふたりが愛の酒を飲むことによって象徴される。この行動によってふたりは世俗的なモラールを超えたものになる。マルケ王の言葉がふたりの耳に入らないのも当然である。

愛というのは、「合一」の世界です。

それまで別々に生きてきた男女が一つに交わり、第二幕の歌詞でも謳われているように、「身も心もとけて、一つになり、わたしはあなた、あなたはわたし」になってしまう超次元的な心の作用です。

俗世ではどう考えても罪深い不義の恋が、二人だけの世界においては、美の極致として昇華するのも、もともと、愛の本質は、利害が優先される現実社会とは相性が悪いからでしょう。

それゆえ、真実の愛に対する憧れもひとしおだし、芸術作品にもなります。

「この世を離れて、あなたはわたしのものになる(第一幕の歌詞)」の言葉通り、現実社会の価値観を捨てなければ、愛は感得しえないのです。

最高の性愛表現の音楽である。しかし、ワーグナーの表現しようとしたのは、単なる恋愛の賛歌ではない。これは哲学であり、作者の世界観である。ワーグナーの根本思想には、キリスト教の説く贖罪の観念がある。彼の多くの作品は、その罪が死によってつぐなわれることを示す。その現れ方は、もちろんキリスト教の教説とは遠く離れたものになってしまっているが、「死による贖罪」は、多くの彼の作品の根本テーマである。

このような死の重要さ、尊厳は《トリスタン》で最高度に強調される。この作品ほど、死が中心的重要性をしめる文学作品は、ほかにない。事件は、イゾルデの許婚モロルトをトリスタンが殺したことにはじまり、イゾルデの愛死により終わる。アラン・C・ワーグナーは、死という語は、この作で2ダース以上も語られ、死は46回も論議されているという。

トリスタン自身は死の憧憬の化身であり、彼は4回死の機会をみずから求める。第一には、イゾルデに仇を討たせようとしたこと、第二には、毒薬をみずからあおったこと、第三には、メロートに挑戦してみずから剣をすてたこと、第四には、イゾルデの着く前に傷の包帯を自分でほどいて血を流したこと。

この点からしても愛の酒を飲むことは、重要な意味がある。重要なのは、ふたりともに死を望んで愛の酒を飲んだのである。トーマス・マンの言うように、これによりふたりはその日常のモラールから魂を解放し、愛と死とはひとつのものとなり、この死にいたる道程が、劇として展開する。愛によるふたりの完全な合一は、死よりほかにない。愛の憧憬は死の憧憬であり、自己自身の破壊にほかならない。

人は死ぬ運命にある。しかし愛により、この運命は望みとなる。運命と意志とは合一する。このような合一は、愛によってよりほかないのである。フロイトの言う「死への希望」も、この真理を望むひとつの窓にすぎないであろう。そしてこれは、ひとつの救済である。この救済にいたる道程において、日常的なものは急速に遠ざかってゆく。劇のはじめ、トリスタンもイゾルデも信義や貞操への背反に苦しむ。しかし死が目標として確保されたとき、クルヴェナールの忠誠、マルケ王の高潔な寛大さ、ブランゲーネの情愛は、メロートの卑劣さとともに、愛するふたりから遠い遠い世界となってしまう。「愛は世界史の最終目的であり、宇宙のアーメンである」というノヴァリスの思想は、その究極に達したのである。

この劇においては、はじめに希求される愛死が、終結において実現される。その点一般の悲劇のように、カタストロフィーによって破滅が導かれるのでなく、勝利にほこる上昇があるのであり、この意味でベント一の言うように《トリスタンとイゾルデ》は悲劇でなく、宗教的ドラマであると言ってもよいであろう。

一見きわめて取り扱いにくいこの素材を、ワーグナーはまことに整然としたドラマ的構成の上に築き上げている。各幕は、その終結からあまり遠くないところに、外面的な事件の高潮を作っている。第1幕では、愛の酒を飲むところ、第2幕では、逢引を見つけられたトリスタンが傷をうけるところ、第3幕では、イゾルデの胸の中でトリスタンが死ぬところ。各幕は、この事件に向かって進んでゆく。

しかも各幕は、いずれも舞台で演奏される印象的な音楽によってはじまる。水夫の歌、マルケ王の猟の角笛、牧童の笛――これらは、各幕のテーマを象徴しているともいえる。このような外界の音楽からはじめて、悪衆をたやすく劇にはいりやすいようにし、音楽をしだいに深遠な内面的心理に導入する心にくい手法ともうけとれる。

イゾルデとトリスタンが各幕に占める重要性も、みごとに構成されている。第1幕では、まず焦点はイゾルデにあてられ、愛の酒を飲むことにより、ふたりは同様に前面に押し出される。第2幕では、ふたりが平均しているが、最後にトリスタンが傷つくことにより、彼の重要性が増加する。かくて第3幕は、はじめもっぱらトリスタンのモノローグのごとく、イゾルデは究極において「愛死」によって最後の重要性を獲得する。その意味で、終結ははじめに帰ったといえる。

この節は、次の文章で締めくくられています。

「ひとつの音さえも犠牲にしようとは思わなかった」というあたり、ワーグナーらしいですね。

《トリスタン》が、ワーグナーの筆先から離れて世に出たとき、作者は、いかに彼が世に先んじていたかをまざまざと体験せねばならなかった。

彼は《トリスタン》前奏曲を、全曲初演に先立ち、パリで指揮したが、このとき自分自身が世間といかに遠くはなれているかを自覚したのである。「この小さな序曲は、楽員たちにとってまったく理解できない新奇なものであった。私はまるで、空洞の中から宝石をひとつひとつ発見していく場合のように、楽友たちに、ひとつの音からひとつの音へと導いてやらねばならなかった」。

ベルリオーズは、冒頭のトリスタン和音をはじめて聴いた時、驚愕のあまり叫び声をあげたという。

この楽譜の校正に際し、ワーグナーは、彼が今まで書いた中でもっとも大胆な作であり、もっとも珍奇な作であることをみとめた。また自伝によれば、第3章のトリスタンの長大な場面を書いているとき、このようなものを出版者にあたえることは、気ちがいのやることではないかと思ったのである。しかもその中のひとつの音さえも犠牲にしようとは思わなかった。

トリスタン伝説

CDのライナーノーツには、原典となった『トリスタン伝説』についても詳しく解説がなされています。

日本では、岩波文庫から発行された『トリスタンとイズー物語』(佐藤輝夫訳・岩波文庫)が有名であり、当サイトでも、『トリスタンとイズー物語』究極の愛と死 作品解説と見どころで詳しく紹介しています。

また、ライナーノーツの中でも、推奨図書として紹介されています。 トリスタン・イズー物語(岩波文庫)

ワーグナーは、トリスタン物語の中からそのドラマにとって必要なだけの組み立てを取り上げた。しかしそのドラマに出てくる事件や人物は、大体において伝説に起源をもち、純粋にワーグナーの創造になる要素はきわめて少ない。この意味から言えば、ワーグナーの《トリスタン》は、きわめてたくみなアダプテーションだと言える。古伝説はその終わり近く次のように語る。

トリスタンが瀕死の重傷にあるので、忠臣カエルダンをコルンヴァールに送り、ブロンドのイズーを迎えにやらせる。もしカエルダンが彼女を連れてきた時は、その船に白帆をかかげ、それができなかった時には、黒帆をかかげることにする。白い帆の船が来る。しかし白い手のイズーは、嫉妬のあまり、黒い帆の船が来たと告げるので、トリスタンは失望して死んでしまう。ワーグナーもはじめ、この白帆と黒帆とを利用しようと考えたが、のちに楽劇としてもっと有効な羊飼いの笛の音調でこれを知らせるように変えた。

≪中略≫

ベディエの『トリスタン=イズ一物語』を読めば、ここでは恋愛のはげしさと死にいたる宿命が、実に見事に表現されているのを知ることができる。トリスタンとイズーは、人間の愛欲をもっとも深く観察した中世民衆の象徴的図像なのである。すでに、愛の媚薬をふたりがまちがって飲むということ自体に、恋愛の象徴的意味がある。愛は、決して選択意志によって行われるのでなく、それ自体が運命の中に投げ出されることである。したがって、そこには有罪感とともに、一種の無罪感が伴い、トリスタンとイズーは不義を働くにもかかわらず、読者の同情を失わない。たえず捨てられ、身をさいなむ苦しみを受けながらも、ふたりは会わずにはいられない。そしてその愛が強くなるほど、死が希求される。

「トリスタンさま、この腕をしっかり締めて下さいませ。ふたりの心臓が裂けて、抱擁の中でいっそ死んでしまいとうございます。いつかお話し下さった、あの常世の国へ、連れて行って下さいませ。(佐藤輝夫氏訳)とイズーは訴える。いや、すでにふたりが媚薬を飲んだのを知ったとき、ブランジャン(ブランゲーネ)は言うのである。

「イズーさま、トリスタンさま、あなたのお飲みになりましたのは、それは死なのでございますよ!」

ここにワーグナーの思想は凝縮されているではないか。

また渡辺氏の解説では、推奨図書として、シュトラースブルクの『トリスタンとイゾルデ』(石川敬三・訳)が紹介されていますが、本作が収録されている『トリスタンとイゾルデ (中世ドイツ文学叢書(2)) – 1976』はすでに絶版で、入手困難になっています。(amazonレビューに11世紀のラノベとして紹介されているので、興味のある方はどうぞ)

初心者にもおすすめ 昭和の名盤CD

昭和の頃から、楽劇『トリスタンとイゾルデ』は名盤ぞろいと言われています。

どれも指揮者の思い入れが強いせいか、同じ解釈は一つとしてなく、出だしを聴いただけで、誰の指揮か分かってしまうほど。

それだけワーグナーのスコアが並外れている証しだと思います。

しかし、ストーリーが分かりやすい『ローエングリン』や『ニュルンベルクのマイスタージンガー』とは対照的に、『トリスタンとイゾルデ』は万人におすすめできる作品ではありません。

まず、男女の愛を描いた作品であり、エロスとタナトス(愛と死)の世界観が理解できなければ、ただの心中ドラマでしかない、ということ。

「ニュルンベルクのマイスタージンガー」のように、恋のライバルがいて、気むずかしいお父さんがいて、人生の指南役がいて、ドタバタの末に恋する二人が結ばれる、ハリウッド的ラブコメディと異なり、主人公二人が延々と互いの胸の内を語る、内面的なドラマなので、よほどの物好きでもない限り、前奏曲の段階で、退屈のあまり死ぬと思います。

逆の見方をすれば、これほど個人の感性と美学が問われる作品もまたとない、ということ。

そうした特異性が、奇跡のような名盤をいくつも生み出したのではないでしょうか。

以下は、私のおすすめです。

21世紀の録音はリストに入れてません。理由は後述にもあるように、声が好みでないからです。すいません。

カルロス・クライバー指揮 ルネ・コロ & マーガレット・プライス

私の一押しは、カルロス・クライバー指揮、ルネ・コロ(トリスタン)、マーガレット・プライス(イゾルデ)です。

ライナーノーツの林田直樹氏いわく、

コロのトリスタンやプライスのイゾルデをはじめとした歌手たちも、透徹したカルロスの世界に同化し、青白い炎のように純度高くすべてが完全燃焼している。めくるめく官能に溺れ、危険で妖しい香りを漂わせ、ワーグナーの"毒"が最強度に発揮された、これほどの「トリスタン」…。聴き手をワーグナー中毒患者に至らしめる、文字通りの劇薬といえるだろう。

カルロスの"奇跡"伝説の頂点にある名演として、永遠に輝き続けるディスクである。

林田氏のコメントにもあるように、クライバー盤の魅力は、内側に沈潜するような音の響きです。

「愛と死」という、一つ間違えば、甘ったるい少女漫画に終わりそうな世界観を、夜の海のように、深く、静かに、演出しています。

ビルギッテ・ニルソンのような、力強い歌唱力が要求されるイゾルデ役(ドラマティック・ソプラノ)に、あえて繊細なマーガレット・プライスを起用したのも、成功の一因でしょう。

沈み込むようなオーケストレーションに、最盛期のルネ・コロの歌声が、天使のラッパのように高らかに響き、死に赴く英雄を甘く、切なく歌い上げています。

クライバー盤が苦手な人は、この「狙ったような」演出が気に入らないのかもしれません。

後述の、教科書的なカール・ベーム盤や、うねるようなレナード・バーンスタイン盤のファンには、クライバー盤の演奏が、ちょっとひねったリチャード・クレイダーマンのように聞こえてしまうからかもしれません。

しかし、「楽劇」という形にこだわらず、純粋に「愛の音楽」として聞けば、清麗とした響きに聞き惚れるでしょう。

日本では、全曲盤は、すでに廃盤になってしまいましたが、21世紀においても十分に通用する、名盤中の名盤です。

現在、amazonで入手可能なのは、ハイライツ盤です。

お間違えのないように。

ハイライツ (SHM-CD)

商品名に、『ワーグナー: 楽劇《トリスタンとイゾルデ》ハイライツ (SHM-CD)(特典:クラシックロゴ入り ストーンペーパーコースター1枚)』とあるように、スペシャル仕様の限定版です。

マーガレット・プライス(ソプラノ:イゾルデ)

ブリギッテ・ファスベンダー(メッゾ・ソプラノ:ブランゲーネ)

ルネ・コロ(テノール:トリスタン)

ヴェルナー・ゲッツ(テノール:メロート)

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン:クルヴェナール)

クルト・モル(バス:マルケ王)

ライプツィヒ放送合唱団

シュターツカペレ・ドレスデン

指揮:カルロス・クライバー

録音:1980年~1982年 ドレスデン

ワーグナー: 楽劇《トリスタンとイゾルデ》ハイライツ (SHM-CD)

全曲盤

私が所有している全曲盤はすでに廃盤になっており、中古のみ入手可能です。

当サイトで紹介しているライナーノーツ(渡辺護)は、この盤に収録されています。

ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」 カルロス・クライバー指揮

Spotifyでも全曲視聴できます。

歌手のルネ・コロのプロフィールは、楽劇『ローエングリン』 音楽解説 ~ルネ・コロ&カラヤン指揮 / ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団(1982)で紹介しています。

やローエングリンの作品解説は、こちらで紹介しています。 「ローエングリン」の公演とアルバム収録をめぐる騒動も興味深いです。

投稿が見つかりません。カール・ベーム指揮 ビルギット・ニルソン&ヴィントガッセン

今となっては教科書みたいなカール・ベーム指揮&バイロイト祝祭管弦楽団の名盤。私が学生の頃は「必聴」としてクラシック音楽誌で推奨されていました。

昭和戦後のレジェンド、ビルギット・ニルソン(イゾルデ)とウォルフガング・ヴィントガッセン(トリスタン)のゴールデン・コンビによる、お手本通りの演奏を楽しむことができます。

私の若かりし頃には、これが名盤中の名盤といわれ、「ベーム盤もニルソンも聴いたことがない」などといえば、バカにされたものですが、今となってはキルステン・フラグスタートやフルトヴェングラーと同じ並びで、現代の若いリスナーが聴いても、あまりの古さに隔世の感を感じるのではないでしょうか。

しかしながら、ワーグナーの基礎の基礎、「これがドイツだ! グラモフォンだ!」みたいな演奏は試聴に値しますし、私たち日本人が憧れる「ゲルマン=ドイツ」の息吹を感じることができます。

『トリスタンとイゾルデ』全曲 カール・ベーム&バイロイト、ニルソン、ヴィントガッセン、他(1966 ステレオ)(3CD+ブルーレイ・オーディオ)

Spotifyでも全曲視聴できます。

レナード・バーンスタイン指揮 ペーター・ホフマン&ヒルデガルド・ベーレンス

80年代から90年代にかけて、ルネ・コロと人気を二分し、「白いマントに銀のブーツ」というローエングリンのイメージを定着させた《バイロイトのトシちゃん》こと、ペーター・ホフマンと、20世紀後半を代表するドラマティック・ソプラノのヒルデガルド・ベーレンス(彼女のブリュンヒルデは絶品でした)を配したバーンスタイン盤も有名です。

クライバー盤よりダイナミックで、動的なオーケストレーションが特徴ですが、有り得ないほどスローテンポで、好みも大きく分かれるところ。

一方、「これぞ現代の名盤」と絶賛する人もあり、クライバー盤の対といったイメージです。

『ミュンヘンでの演奏会形式のライヴ録音。バースタイン初のワーグナーは,ベーレンス,ホフマン,他の歌手陣のこれ以上は望めない出来に支えられ,美しさも陶酔をもすべて呑み込んでしまう熱い炎におおわれている』とのレビュー。

日本では、ハイライト盤が中古市場にわずかに出回っているのみです。

Spotifyで全曲視聴できます。

歌手のペーター・ホフマンについては、ワーグナー 楽劇『ローエングリン』 あらすじと昭和の名盤 ペーター・ホフマンでも紹介しています。

投稿が見つかりません。ダニエル・バレンボイム指揮 ジークフリート・イェルザレム & ヴァルトラウト・マイアー

最近、よく聴くようになったのが、「昭和の三羽ガラス」の一人、ジークフリート・イェルザレムとヴァルトラウト・マイアーのカップリングです。イェルザレムは、ルネ・コロ、ペーター・ホフマンの少し後から出てきて、人気を博しました。ヴァルトラウト・マイアーも、ヒルデガルド・ベーレンスがトップだった頃、サブ的な役回りで活躍していて、ベーレンスの後、トップに躍り出ました。

どちらも現代的で、声や容姿も若々しく、イェルザレムのヴァルター・フォーゲルゲザング(ニュルンベルクのマイスタージンガー)やジークフリート(ニーベルングの指環)は絶品です。

こちらはバレンボイムの指揮で、人好きのする演奏。初心者にもおすすめです。

Spotifyでも全曲視聴できます。

フルトヴェングラー指揮 キルステン・フラグスタート

歴史的名盤というなら、キルステン・フラグスタート(イゾルデ)を配したフルトヴェングラー盤でしょう。

フラグスタートは、ビルギット・ニルソンの前に活躍したドラマティック・ソプラノで、日本でもいくつかの輸入盤が入手可能でしたが、今はほとんど出回ってないのではないかと思います。音源も古く、現代の視聴者にはかなりきついですね。

Spotifyで全曲視聴できます。

話のついで、ハンス・クナッパーブッシュ指揮、ヘレナ・ブラウン(イゾルデ)、ギュンター・トレプトウ(トリスタン)も名盤で知られています。

今となってはクナ先生すら知らない人も多いのでは?

私の若かりし頃は、クナといえば、クナッパーブッシュ、「フルベンか、クナか」というくらい人気がありました。

Spotifyのリンクはこちら。

https://open.spotify.com/album/4KqWzHYJhY4xf5bq3ym6Z0?si=lfUnxI9lT9-z1jtoxW2t0A

DVDで楽しむ『トリスタンとイゾルデ』の舞台

21世紀以降、世界各地で奇妙キテレツな現代演出が主流となっていますが(聖地バイロイトでさえ・・)、ワーグナーに関しては、台本通りのオーソドックスな演出が好みです。

ワーグナー自身もそれを臨んでいただろうし、そうでなければ、ローエングリン役の歌手の容姿をめぐって、ルートヴィヒⅡ世と言い争ったりしないでしょう。(参照 現実社会と魂の居場所 映画『ルートヴィヒ』(2012年)とバイロイト祝祭劇場の旅行記)

あまりに逸脱した解釈は、さしものワーグナーも眉をひそめるのではないかと思いながら、現代版の予告編を苦々しく眺める日々です。

ある意味、ルネ・コロやペーター・ホフマンのような「これぞヘルデンテノール」という歌手がなくなって、演出家の解釈が前面に押し出される時代になったのかもしれないですね。

以下、『トリスタンとイゾルデ』の舞台映像を紹介します。

ジャン=ポール・ジュネ 演出 / ダニエル・バレンボイム指揮(バイロイト祝祭劇場)

現代に語り継がれる映像といえば、フランスの演出家ジャン=ポール・ジュネが手掛けた幻想的な舞台でしょう。

特に、第二幕。幕が上がると同時に溜め息がもれたという、キラキラでロマンティックな美術が印象的。

しかし、歌唱は後述のNHKホール公演の方がまさっているので、あくまで舞台美術を堪能するための一枚ですね。

バレンボイムの指揮も良いです。

ちなみに、当時の音楽評では、イゾルデを演じたヨハンナ・マイアーの歌唱がいまいちと酷評されていました。

ルネ・コロも若々しくて、好感が持てますが、やはりNHK公演の方が渋みがあって、聞き応えがあります。

トリスタン役もそれなりに年を重ねないと、難しいのかもしれないですね。

ダニエル・バレンボイム指揮 ルネ・コロ & ヨハンナ・マイアー

YouTubeは記事上段の「あらすじ」に埋め込んでいます。

ゲッツ・フリードリヒ 演出 / ベルリン・ドイツ・オペラ

1993年、東京のNHKホールで上演されたゲッツ・フリードリヒ演出による傑作です。

NHK教育で劇場中継もされ、大変注目されました。

私もこの映像はレーザーディスクで所有していました。価格は2万円ほどだったと記憶しています。

Blue-Ray映像になったのは有り難いですが、日本語字幕はありません。

amazonレビューに、実際にライブを鑑賞された方の感想が掲載されていますが、私もまったく同じ意見です。

第二幕あたりまではよかったが、終盤、ギネス・ジョーンズが息切れしかけて、ちょっと苦しい。

ルネ・コロの演技と歌唱は、バイロイト盤よりはるかに上出来です。特に第三幕の瀕死のトリスタンは非常に見応えがあります。ちょっと盛りを過ぎていて、声に張りはありませんが、熟年の魅力がにじみだしています。

演出も、ジャン・ポール・ジュネのような華やかさはありませんが、人物にフォーカスした、落ち着きのあるトーンが印象的。ゲッツ・フリードリヒらしい、官能的な舞台です。

■ ディスク情報

1993年 東京 NHKホール ライヴ収録/収録時間:233分

音声:[BD]ステレオ2.0/dts-HDマスターオーディオ5.1

字幕:独(原語),英,仏,西,伊,韓 ※日本語字幕なし

画面:16:9/[BD]ニ層 50GB 1080i High Definition

ワーグナー(1813-1883)自身が、作曲当時恋愛関係にあったマティルデ・ヴェーゼンドンクの姿を投影したかのような夢幻的な物語ですが、音楽的にも最先端を行くもので、ここで使われた「永遠に解決しない和声」は後の12音への先鞭をつけたと言っても過言ではありません。「歌唱、演出、装置、演奏、全てにおいて模範的、基本的な演奏」と評価され続けている永遠の名演がこれ。時々羽目を外すゲッツ・フリードリヒも、ここではいい具合にはまっています。トリスタンを歌うルネ・コロもこの時期にはすっかり重鎮としての貫録を身に着けており、若い頃に言われていた「ヘルデンテノールらしからぬ軽い声」からは脱却、誰もが成しえないほどの素晴らしい表現でこの役を易々歌いこなしています。またグィネス・ジョーンズのイゾルデは、まさに高貴な花が香り立つかのような風情であり、他の追随を許さない孤高のヒロイン像を作り上げています。

楽劇「トリスタンとイゾルデ」 ルネ・コロ & ギネス・ジョーンズ

YouTubeでも視聴できます。

第二幕 → https://youtu.be/5Z4i0MrQdOw

第三幕 → https://youtu.be/doN1fJ71kHI

ペーター・ホフマンもそうですが、昭和三羽ガラスの時代は、撮影技術も今一つで(それでもハイビジョンを売りにしていた)、鮮明な映像が残っていないのが本当に残念です。

現代は、撮影技術は飛躍的に向上しましたが、その分、舞台美術に懲りすぎて、「演出家のための楽劇」になってしまった感がなきにしもあらず。

「夢に見たローエングリン」、「納得のトリスタン」というのが、存在しないんですよね

ジークフリート・イェルザレム & ワルトラウト・マイヤー

ルネ・コロ、ペーター・ホフマンの次点に位置するジークフリート・イェルザレムのトリスタン。

私はYouTubeでダイジェストを見ただけですが、ワルトラウト・マイヤーも上手いので、見応えはあると思います。

演出に関しては、このあたりから現代風になるので、好き嫌いが分かれますが、歌唱は素晴らしいです。

マイヤー女史も、ヒルデガルド・ベーレンスと並んで、私の好きなワーグナー歌手の一人です。

■ ディスク情報

ジークフリート・イェルザレム(トリスタン)

ワルトラウト・マイヤー(イゾルデ)

ケネス・ミューラー演出

ダニエル・バレンボイム指揮 バイロイト祝祭管弦楽団

『トリスタンとイゾルデ』の名場面 ~『媚薬』『愛の夜』『愛の死』

『媚薬』 ~あなたばかりを思う、こよなき歓喜

第一幕の見どころは、愛の媚薬を飲んだ後、二人の秘められた恋心が花火のようにスパークする場面でしょう。

トリスタンとイゾルデは、胸に秘めたまま、船の上で向かい合います。

トリスタンはマルケ王の忠義から、イゾルデは女心と誇りから、互いに意地を張り、決して本心を明かそうとしませんが、愛の媚薬が秘めた思いを解き放ちます。

「トリスタン」

「イゾルデ……」「Treuloser Holder ! 不実にして優しき人!」

「Seligste Frau! 至高の人!」

胸の波は高まり、五感が歓びにふるえる。

憧れの愛が 豊かに花咲き、

狂おしい恋が 幸せに燃える。

胸の中の激しき 歓楽の叫び。

イゾルデ! トリスタン!

この世を逃れ あなたは私のものとなる。

あなたばかりを思う こよなき愛の歓喜!O Wonne voller Tucke! たくらみの喜びよ!

O truggeweihtes Glucke! 欺瞞の生んだ幸いよ!

この箇所の聞き所は、ルネ・コロの「Seligste Frau!」でしょう。

胸の奥に秘めていた恋情が一気にスパークし、天にこだまするという感じ。

そして、クライマックスの二重唱。

「この世を逃れ あなたは私のものとなる」。

この歌詞に痺れない人はないでしょう。

それに続く、「たくらみの喜びよ! 欺瞞の生んだ幸いよ!」というルネ・コロの絶唱。

死に向かう運命を感じて、切ないばかりです。

ちなみに、イゾルデが感じる「辱め」とは、トリスタンもイゾルデに心惹かれているにもかかわらず、「マルケ王への忠義」を理由に、本音を押し隠し、イゾルデに対してもわざと冷淡な態度をとり続けることに対してです。いわば、「男のくせに、腰抜け!」と罵りたい気持ちですね。イゾルデにしてみれば、女性としてのプライドを傷つけられた思いです。本当に愛しているならば、マルケ王から自分を奪い取って欲しいのです。

愛の夜 ~我が生きることを忘れさせよ

愛の媚薬によって、気持ちを確かめ合った二人は、人目を忍んで逢瀬を重ねます。

おお、降り来よ、愛の夜を、

我が生きることを忘れさせよ。

汝のふところに我を抱き上げ、

現世から解放せしめよ胸と胸をつけ 口と口をつけ

息もひとつに通わせ

歓びに盲しいて 眼も見えず

世も闇におおわれ 色も消えて行く

愛する人と、身も心もとけて、一つになりたい恋人たちの情熱が美しい二重唱で歌われます。

「世も闇におおわれ 色も消えて行く」というのは、まさにこの世を離れ、純粋に愛の為のみに生きる桃源の境地を表しています。

まるで仏の涅槃にも通じるような、素晴らしい宇宙観です。

しかし、二人の愛も、臣下メロートの策略によって、マルケ王の前に暴かれます。メロートもまた、イゾルデに心惹かれ、それゆえにトリスタンを破滅に追いやったのでした。

心優しき伯父にして、名君でもあるマルケ王の嘆きは、トリスタンの心を苦しめます。

もはやイゾルデと別れることも、忘れることもできないトリスタンは、メロートの剣の前に自ら身を差し出し、深手を負います。

ちなみに、『媚薬』は単なるきっかけであって、媚薬がなくても、いずれ二人の愛は結晶化したであろうと言われています。あるいは、最初から媚薬など存在せず、気持ちを抑えきれなくなった二人が媚薬を口実に結ばれたという見方もできますね。私は後者の支持者です ^^;

おお、この太陽 ~トリスタンの狂乱

第三幕は、トリスタンの生い立ちと苦悩を中心に描かれます。

メロートの剣に深く傷ついたトリスタンは、忠臣クルヴェナールの助力により、故郷カレオールの城に帰り着きます。しかし、イゾルデへの思いから、死の世界に入ることができません。

トリスタンは自らの生い立ちと深い悲しみを語り、イゾルデの到着を待ちます。

と、その時。

牧童の笛が鳴り、イゾルデを乗せた船の到着を告げます。

トリスタンは半ば夢うつつに起き上がり、傷口の包帯を取り外して、歓喜します。

O diese Sonne

Ha, dieser Tag

Ha, dieser Wonne

sonnigster Tag !

Jagendes Blut

jauchzender Mut !

Lust ohne Masen

freudiges Rasen !おお、この太陽

この昼

歓びの 輝かしい昼!

はやる血潮 歓喜する心

限りなき快楽 喜ばしき狂乱この傷を永遠に閉ざす女が 英雄の如く

祝福のために近づく

世界が滅びるとも 急いで行くのだ!Wie, hor ich das Licht ?

Die Leuchte,ha ?

Die Leuchte verlischt !

Zu ihr ! zu ihr !私は光を聴くのか

光はここに!

光は消える!

彼女のところへ!

私もいろいろ聞き比べしましたが、ルネ・コロの歌う 「O diese Sonne !」は絶品です。

ゲッツ・フリードリヒ演出、ベルリン・ドイツ・オペラの来日公演では、朝の太陽のように輝かしく演じてくれました。

そして、「私は光を聴くのか」の「Licht」の発音が素敵。

トリスタンの狂乱は、麻薬のように観客を酔わせます。

『愛の死』 ~究極のタナトス

トリスタンはイゾルデの腕の中で息絶え、イゾルデもその場にくずおれます。

恋する二人を娶せようと、イゾルデの後を追ってきたマルケ王は、「彼とそなたを結ぼうと、帆に風をはらんできたのに、だが平和をもたらそうとした者に、どうして恐ろしい揮こうが先走ったのか。私は死を刈り入れ、迷いに苦しさが重なる」と嘆きます。このパートは、出番の少ない王の慈悲と威厳を表現しなければならないので、歌手の力量が問われます。

しかし、イゾルデの耳には何も聞こえません。

有名な『愛の死(Libes Tot)』にのせて、尽きることのない恋情を歌い上げます。

穏やかに 静かに 彼が微笑み

口を優しく開けているのが

あなたがたには見えないのですか?

しだいに 明るく輝きをまし

星の光に包まれつつ 空高くのぼり行くのが

あなたがたには見えないのですか?彼の心が 雄々しく盛り上がって

豊かに気高く 胸に湧き出るのを?

唇からは陶然と柔らかく 快き息が静かに出てくるのを

友だちよ、 それが感じられないのですか?私にだけその調べは聞こえるのか

すばらしく そして 静かに 歓びを訴え

すべてを語りつつ 優しく慰めるように

彼から響きでて 私の中へ入り 高く舞い上がり

優しい音で このまわりに響く 冴えた響きで私のまわりを漂うのは 穏やかな風の波なのか

歓びの香りの ふくれあがる波なのか

それらの波が盛り上がり まわりに寄せるのを

私は呼吸すべきなのか

聴くべきなのか

すすり飲むべきか

身をひたすべきか波打つ潮の中に 高まる響きの中に

世界の息のかよう万有の中に

溺れ 沈み

意識なき

至上の快楽よ――!

クライバー盤は日本語訳も素晴らしいですね。

もはやイゾルデの意識はこの世になく、天上に昇っていく姿が目に浮かぶようです。

クライバー盤では、マーガレット・プライスの繊細な声がイゾルデのイメージに非常に合っています。

ドラマティック・ソプラノで、声の太い人もありますが、やはり「恋する姫君」の声は、これぐらいが丁度いいのではないかと。

聖母被昇天(アスンタ)

ちなみに、マティルデと別れた後、傷心のワーグナーは、一人、ヴェネツィアに赴き、『トリスタンとイゾルデ』を完成させます。

愛の死に至る「女神のごときイゾルデ」が、最終的にワーグナーの中で明確に像を結んだのは、ティツィアーノの『聖母被昇天(アスンタ)』を目にした時だと言われています。

晩年、ワーグナーは、後半生を共にした妻コジマ(リストの娘)に、「アスンタは聖母じゃない。愛によって浄化されたイゾルデだよ」と語っていたそうです。

『我に触れるな(ノリ・メ・タンゲレ)』や『マグダラのマリア』等で有名なティツィアーノ・ヴェリッチオは、1490年から1576年にかけてルネサンス最盛期のヴェネツィアで活躍した巨匠の一人です。

ドラマティックな構図と鮮やかな色彩は、王侯貴族や庶民から幅広く愛され、後世の画家にも大きな影響を与えました。

『聖母被昇天』は、ヴェネツィアのサンタ・マリア・グロリオーサ・デイ・フラーリ聖堂の主祭壇画として描かれた宗教画で、690×360cmに及ぶ大作です。

聖母マリアの魂と肉体は、死後三日目、輝く光と歌声に包まれて、たくさんの天使によって父鳴る神の待つ天国に運ばれていきました。

画面の下には、驚愕と悲しみのうちに、この様を見守る十二人の死とが描かれています。

カトリック教国では、8月15日が聖母被昇天の祝日になっています。

トーマス・ベディエ『トリスタンとイズー物語』

渡辺氏の解説でも紹介されている、トーマス・ベディエ編『トリスタンとイズー物語』から、あらすじと見どころを紹介しています。

より詳しい解説は、『トリスタンとイズー物語』究極の愛と死 作品解説と見どころに掲載していますので、興味のある方はぜひ。

概要

もともとはケルト伝承で、べディエというフランスの研究者が、様々な異本を比較検討して纏めたのがこの訳の底本ということだ。しかしこれは現代人が読んでも十分面白い。佐藤輝夫の訳はなかなかの名訳で、読みやすいし、格調も高い。名作と呼ばれる後世の作品の中にも、影響を見ることが出来るし、西洋的「対幻想」の原型として、一度は読んでおくべきだと思う。娯楽教養小説としてもいけるし、「指輪物語」風に映像化することも十分可能だろう。

死を齎し、死後も絶えて消えることのない西洋的「永遠の愛」の原点である。

【amazonレビューより】

ベディエ編には、トリスタンの母親(マルケ王の妹)、ブランシュフルールの悲しい運命や、宿敵モルオルトとイゾルデの関係、トリスタンを妬む三人の逆臣、白い手のイズーとトリスタンの夫婦生活など、様々なエピソードが綴られています。

また、ベディエ編では、イゾルデとその母親が薬草の扱いに長けて、魔術的な力も持ちあわせていることが描写されています。(トリスタンがイズーを求めるのも、彼女だけが癒やしの薬を作ることができるため)

興味深いのは、二人の恋が単なる熱狂ではなく、互いの幸せを願う、深い情愛に昇華している点です。

実際、二人が森の中に逃げた時、トリスタンはイズーの哀れな境遇を、イズーは裏切り者になってしまったトリスタンの将来を思い、あえて別れを選びます。恋に狂って求め合うのではなく、時には、互いの幸福のために、距離も置いているんですね。

ワーグナーの台本は、余計な要素をばっさり落とし、メインキャラにフォーカスした物語に仕上がっています。

名言集

「トリスタンさま、イズーさま、

あなた方のお飲みになりましたのは、

それは死でございますよ!」

媚薬を飲んで陶然と向かい合う二人に、侍女ブランジャンが叫ぶ言葉です。

二人が愛し合うことは、現世の掟に背くこと。媚薬によって胸に秘めた愛が発露した瞬間から、二人は現世を離れ、死に向かいます。なぜなら二人の愛は「死」によってのみ完全なものになるからです。

ひっきょう、恋とは隠しきれぬものである。

その思いを隠せるうちは、本物ではありません。恋とは、胸から、瞳から、自然にあふれ出すものだから。

恋人よ、われらはかくこそ。

我なくば、御身なく

御身なくば、我なし! (マリ・ド・フランス)

「我なくば、御身なし」――愛し合う二人にとって、まさに究極の言葉です。

トリスタン様、このお腕をしっかりと抱きしめて下さいませ。

二人の心臓が裂けて、抱擁の中で、いっそ死んでしまいとうございます。

愛し合う二人が真に一つになろうと思ったら、もはや「死」しかありません。名前も、地位も、肉体も、二人の魂を隔てる一切のものを脱ぎ捨てる以外に、完全な結合は有り得ないからです。

愛極まれば死に至る――。

「神曲」で有名なダンテも、「愛こそは我らを死にぞ導きぬ」という言葉を残しています。

【 トリスタンとイゾルデ】J.W.ウォーターハウス Jhon William Waterhouse

『音楽の友』掲載のコラム

『トリスタン』を聴くたびに私は思い巡らす。

ワーグナーはどんな想いでこの曲を作ったのだろう、と。

恋と作曲は同時進行したというのが大方の見解だが、私には虚構が現実を支配したように思えてならない。

“愛”への強い憧れを抱いていた彼が、トリスタンという虚構と同化するうちに、イゾルデと同じ立場にある現実の女性に、憧れさながらの愛を抱くに至ったのではないかと。

もちろん、彼は彼女のことも愛していただろう。

だが、もっと愛していたのは“愛”そのもの……自分の憧れから生まれ、音楽の中に形を現した、あの狂おしい響きそのものではなかったか、と思うのだ。

ところで、私はもう一つのこんな物語を考える。

イゾルデは、己の心情を欺いて生きようとする最愛の男を自分の海に沈める為に、死の杯を装って媚薬を飲ませるのだ。

そしてトリスタンも、イゾルデの差し出した杯の意味に気付きながら、魂を解き放つ為に杯を手にする。

トリスタンが杯に酔うと、イゾルデはその身も心も自分の中に取り込む様にして、恍惚と彼を抱きしめるのだ。

元来、女は人を愛するのに媚薬なんて要らない。< 強い渇望を抱きながらも、理性によって自分のすべてを愛に投じられない男の為に、こういう薬が必要なのだ。

イゾルデは媚薬をもって、名誉や忠義でがんじがらめの孤独な男の魂を解放し、真の光の中へと連れて行った。

それはまた愛深き女の胎内に渇えた男が帰って行くというイメージを喚起させる。

媚薬を味わうべきは、憧れてるくせに、浪漫を鼻で笑う朴念仁の世の男どもだ。

媚薬は女の手の中に有る。

深い夜の懐に抱かれに、一生に一度は味わってはいかが?

『音楽の友』 95年11月号に掲載されたものを補筆しました。

おすすめ ワーグナー本

オペラ対訳本『トリスタンとイゾルデ』

私も持っています。

近年、Kindle版もリリースされて、求めやすくなりました。

CDの歌詞カードもいいですが、大きなフォントで、ゆっくり読むのもいいですね。

ドイツ語の学習にもぜひ。

豪華大型本 『ワーグナー』

こちらは私の家宝。

このレベルの本は二度と出てこないし、買う人もないと思います。

バブル時代はオペラ文化も華やかでした。

ニーベルングの指環・四部作の引っ越し公演とかやってたし。

S席5万円のチケットも即日完売。

あんな時代、二度と来ないと思います。

オールカラーの写真・イラスト入りで、ワーグナーの生い立ち、音楽家への道、マティルダとの恋、ルードヴィヒ2世との出会い、バイロイト歌劇場設立、臨終までを、マニア好みのエピソードを取り入れながら華麗に紹介。

各作品の上演の歴史、古今のワーグナー歌手などもピックアップされ、一冊丸ごとワーグナーの世界を堪能できる本ですが、すでに廃刊。本当に残念です。

これは本当に貴重な逸品。

ワーグナー 大型本 – 1992/11/1 三宅 幸夫 (著), 山崎 太郎 (著)

バイロイト祝祭劇場と旅行の写真は『現実社会と魂の居場所 映画『ルートヴィヒ』(2012年)とバイロイト祝祭劇場の旅行記』にも掲載しています。

ワーグナーと若きバイエルン国王ルートヴィヒⅡ世との関わりは、ドイツ国営放送が国家の威厳をかけて制作した本作でもドラマティックに描かれています。ローエングリンの配役にケチをつけるワーグナーの気持ちはよく分かります

【詩】 トリスタンとイゾルデに寄せて

最後におまけ。トリスタンの世界観に感化され、若い頃に書いた詩です。

In the Night

同じ出会うなら

夜の中で

会いたかった

いっさいが許される

この世を離れた何処かで

夜よ

深く優しい夜の闇よ

今宵

この一夜だけ

二人の秘密を

覆い隠して欲しい

朝になれば

すべてが露と消えるから

もう生きていたいとは思わない

あなたと一つになれるなら

死をもこえてゆくだろう

もう誰も追っては来ない

夜の深い懐へと――

死は優しく二人を抱き

永遠の合一へと導く

愛だけが叶える

無上の悦びの中へと――

初稿:1999年秋

Myth of Love

この世に残された最後の純愛を、道ならぬ恋という。

お互い、何の打算も駆け引きも無く、

ただ互いの魂だけを見詰めて、引かれ合うからこそ、

純粋に燃焼できるのかもしれない。

愛極まれば、死に至る。

それは人間に残された最後の神話かもしれない。

初稿:1999年

![Tristan Und Isolde/ [DVD] [Import]](https://moko.onl/wp-content/uploads/2023/09/41MC8AZ-41L._AC_SY445_.jpg)