親とは自分が辿る道であり、死んでも切り離せぬ宿命でもあります。

父親をモチーフにしたスティングの新作『ソウル・ケージ』は、ロックバンド『ザ・ポリス』の頃のやんちゃな姿や、その後のJazzyな路線とは全く異なり、死ぬまで小さな港町ニューキャッスルから出ることのなかった父の人生に思いを馳せる、魂の叙情詩に仕上がっています。

旅立ちはいつも夢の中 『ソウル・ケージ』への思い

どれほど進歩的な人でも、いざとなると思わぬ保守性に足がすくむものだ。

こんな事をして、妻子はどうなるんだ、老後はどうするんだ、貯金も底をついたら何を食べて生きていけばいいのか、世間の人間は何というだろう、etc。

馬鹿げた思い付きを諫める一方で、自分こそ選ばれた人間ではないかと自惚れたりもする。

夢と現実を行き来しながら、人はいつかその場所に落ち着く。

所詮、自分の人生はここまでだったのだ。

何か出来るような気でいたけど、何ものにもなれなかった。

どうあがいても、この町で終わる運命だったのだ――と、半ば自嘲しながら。

そうして飛び立つことを諦めた一羽の鳥は、せめて自分の巣だけでも立派に育みたいと願う。

自分自身はここから飛び立つことはなくても、自分の羽を分けた小鳥は遠くまで羽ばたくかもしれないから。

果たして、スティングの父親がそういうタイプだったかは分からない。

小さな港町でひっそりと生涯を終えた父は、野心的な彼の目には、凡庸を絵に描いたような退屈な人間に映ったかもしれない。

それは軽蔑というよりも、自身の人生が萎んでしまうかもしれない恐怖にも似た感情だったろう。

いくらか成長し、我が親の人生を思う時、私たちはそこに自分自身の未来を重ね観ることがある。

こうはなりたくない、ここだけは似たくない、と。

親とは、いつか自分が辿る道であり、切り離せぬ宿命でもある。

それを振り切って行くには、多少の残酷さも必要だ。

より強く、より遠くに羽ばたこうという時、鎖に繋がれたような親の姿が自身の暗い未来に重なれば、早々に人生に失望するしかないから。

ある意味、親という宿命を振り切って、人生をリニューアルすることが、子の、子たる所以という気もする。

そう考えると、スティングというアーティストは、ソウルケイジに繋がれた父の魂を道連れに、過酷なショービジネスの世界を”憑かれたように”駆け抜けてきた男なのではあるまいか。

もっとも、それはアルバム『ソウル・ケイジ』に綴られた幻想的な歌詞を元に、私が勝手に思い巡らせているだけかもしれないが。

だとしても、『ソウル・ケイジ』に溢れる哀愁は、父を亡くした淋しさより、むしろ鎮魂に近いものがある。

ケイジの中でいまだ彷徨える魂は、生涯かけても癒やされることのない陰影を帯び、父の人生を思う時、叶えられなかった夢の痛みに自身の胸も疼く。

利己的に、野心のままにショービジネスの世界を駆け抜けてきたスティングだからこそ、囚われ人の哀切は誰よりも深く心に響く。

今、彼に出来ることといえば、大海原を前にした少年時代に立ち返り、父と共に歩くことだ。

決して「理解し合えた」とは言い難い関係であっても、触れた愛は本物である。

父の魂を詞に書く時、以前は埋められなかった心の隔たりを一気に埋めることもできるだろう。

振り返り、立ち返りしながら思う。父の人生もまた尊かったことを。

そのことに気付く時、人はまた一段と魂の高みを昇るのだ。

*

表題の『ソウル・ケイジ』よりIslands of Soulsの方が好きでした。

それまでのJazzyな流れから大きく舵を切って、いきなりケルティックなサウンドを出してきた点でも。

何十年来のディープなファンで、1stアルバムの「アウトランドス・ダムール」から欠かさず聞いてきた人には、ここらで転機をを感じるのではないでしょうか。

The Police時代の『シンクロニシティ』や『ナッシング・ライク・ザ・サン』のように、そこまで名盤と称えられるアルバムではないですが、曲の一つ一つに味わいがあり、聞く度に新たな魅力を発見する一枚です。

アルバム『ソウル・ケイジ』の思い出

1990年、このCDを買った時のことは今でも鮮明に覚えている。

当時、私は生真面目な看護学生で、毎日、実習、実習で追いまくられていた。(看護学校の実習は毎年脱走者やノイローゼが出るほど厳しい)

TVもない、個室もない、四人一部屋の寮生活で、自分の空間といえば、唯一、カーテンで仕切られたベッドの中だけ。当時はスマホもなく、iPodもなく、学生寮で、唯一持ち込みを許されていたメディア機器といえばラジカセのみで、みな枕許にCD付きのポータブルプレイヤーを置いていた。

夜、ベッドに潜り、カーテンを閉め、ヘッドホンを耳に当てると、ようやく一人に返った安堵と、友だちにも打ち明けられない不安や淋しさがどっと胸の奥から押し寄せる。

以前はまったく興味のなかった、米米クラブや爆風スランプや久保田利伸のラブソングが無性に心にしみたものだ。

私も大人の恋に憧れる、ませた女の子の一人だった。

わけても、スティング(&ポリス)は最高の憧れだった。

本物に逢えたら死んでもいいや、と思ってた。(後に、大阪城ホールで遠目に見ることは叶ったけども)

彼のハスキーな歌声を聞きながら、人生を共に闘うなら、絶対にこんな男性がいいと夢に描いていた。

スティングは、私の英語の教師であり、理想であり、知性と野心が渦巻く青春のシンボルだったのだ。

そんな時に飛び込んできた「スティング、ニューアルバム発売」のニュース。

まるで空からラブレターが舞い降りてきたみたいだった。

あの日の福岡は曇り空で、今にも泣き出しそうだったっけ。

実習が終わると、急いで私服に着替え、西鉄電車の駅前まで自転車を飛ばした。

いつもは必ず立ち寄るバイト先のお店も、この時ばかりは素通りし、駅前の小さなCDショップに直行した。

洋楽コーナーの「S」の並びに、入荷したばかりの「ソウル・ケージ」のケースを見つけた時はどれほど嬉しかったか。

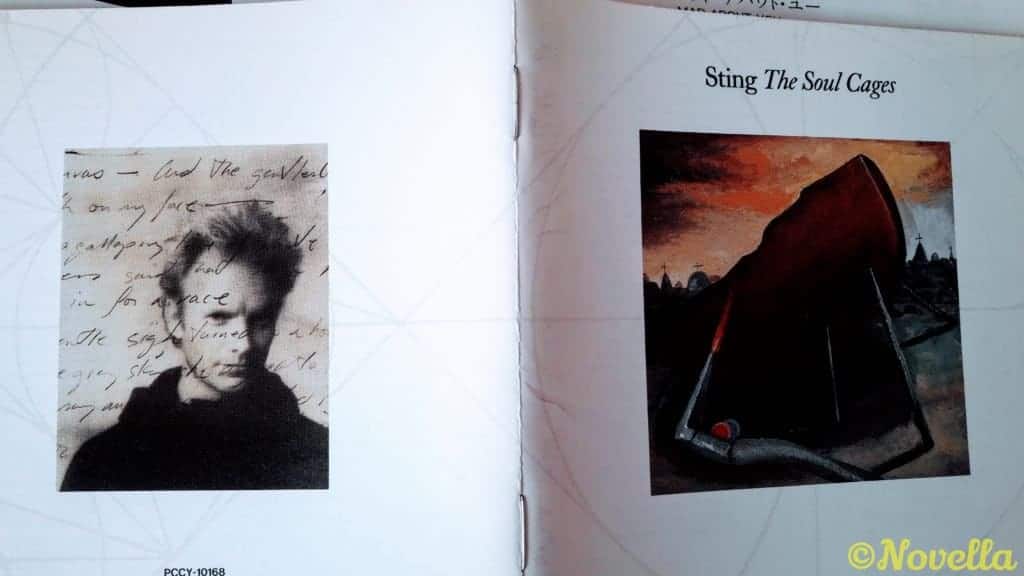

予想に反して、ジャケットの表紙は抽象的なイラストで、「ナッシング・ライク・ザ・サン」のような憂いのあるポートレートを期待していた私にはちょっとガッカリだったが、それでも本当に嬉しかった。ああ、またあの音楽の続きが聞けるのだ、と、胸が高鳴って。

でも、そうして手に入れたCDはすぐには聞かないのだ、あまりのもったいなさに。

特別なものは、特別なオケ-ションで聞く。

すべてが整わないと、聞く気にならない。

とはいえ、4人一部屋の寮生活で、自分の世界にひたれるチャンスなどあるはずもなく、買ったCDはそのまま枕の下へ。

それから実習のレポートを仕上げ、ルームメイトとたわいもない会話で1日を終わった頃には11時を回っていた。

あ~、明日も実習だ。

今度はどの看護婦さんに突っつかれるんだろ(←軍隊なみに厳しい)

あの患者さん、ちょっと苦手だな。

○○ちゃんのフォローもしないとな。

早く免許を取って、独り立ちしたいな、etc。

思うことはいっぱい。

でも口には出せない。

誰かに言ったら、そのままくず折れそうな気がするから。

そんな気持ちを受け止めてくれるのがスティングだった。

実際、彼が側に来て、うんうんと話を聞いてくれるわけではないけども、彼には私には無いエゴがあり、知性がある。それを感じるだけで、この世のどんなことも強く乗り切っていけるような気がした。

そして、頑張って、頑張って、すべての辛いことを乗り切ったら、いつかきっとスティング(=いわば魂の伴侶)に出会えるって。

それだけを心の支えにしてた。

彼の音楽と存在に、いっぱい夢見ていたのだ。叶うかどうかも分からない、自分の輝かしい未来と共に。

だから、皆が寝静まってから、ベッドの中でパッケージのビニールを破き、ピカピカの、今にも指が切れそうな新品のディスクを取り出し、プレイヤーにかけた時の感動は今も忘れない。わずか畳一畳ほどのスペースで、本当に大海原をスティングと旅するようなイメージだった。今日は無力でも、これといったものは何一つなくても、未来に何を夢見てもいいのだ、と。

前作「ナッシング・ライク・ザ・サン」が「母なるもの」「女性」をイメージしたアルバムであるのとは対照的に、「ソウル・ケージ」は亡き父に捧げられている。

寂れた港町ニューキャッスルで、遠く旅立つ船影を見るだけで一生を終えた父は、必ずしも「息子が理想とする男」ではなかったかもしれないが、心の支えであり続けた。そんな父の思い出を、物語の父子に重ねて歌い上げたのが「ソウル・ケージ」だ。ここでは、『シンクロニシティ』で見せたような「やんちゃ」な情熱も、『ブルー・タートルの夢』のシャープなセンスもなりを潜め、ケルト神話を思わせるような宇宙的なアルバムに仕上がっている。

とりわけ白眉のものが「ワイルド・ワイルド・シー」。

煙るような海を渡る白い船と、それを幻のように追う僕。

あてもなく吹きつける風の中に、僕自身まで見失いそうになる。

周りを見渡しても誰もいない。

迷子になりそうな不安の中で見上げる父の顔。

でも何かを答えてくれるわけじゃない。

誰か僕の為に祈って欲しい。

僕の赴く所が間違いじゃないってことを。

そういう印象の歌。

スティングがこういう路線で来たのはちょっと意外だったが、新しい魅力を発見した秀作である。

後にこれがクラシック路線に発展するとは夢にも思わなかったが、もしかしたら、このあたりから血気盛んな若い時代に別れを告げて、より高次な精神世界に歩みを進めたのかもしれないな。ファンにはちと淋しいが。

こちらはアルバム・タイトル曲の「ソウル・ケージ」。

この曲もやはり海、港町、父親をテーマにしています。

旅立つことを夢見ながら魂ごと檻に閉じ込められた男、それがスティングの父親のイメージなのかな、と。

総括すれば、けっこうトーンの暗いアルバムなんですよね。

これをベストに挙げるファンはきっと少ないと思う。私の中でも異色の存在だし。

でも、これ以降、スティングはホントに変わった。

変わった……というより、時の流れなのだけど。

私も次作の「テン・サマナーズ・テイルズ」以降はもう買ってない。

こちらは20年以上連れ添った『ソウル・ケージ』のライナー・ノート。だいぶ黄色くなっちゃった。

そして、私の気持ちも、20年前で止まったまま。

それに収められている歌のテーマだけではない。必要最小限(エッセンシャル)の音で作られた、凜々しくも潔い、それでいて雄大でもある今回のアルバムのサウンドは、これまでになく男っぽいという印象を受ける。サウンドに男性的も女性的もないのかもしれないが、峻厳なその響きは、まさに男の歌という感じだ。また今回は、スティングの音楽では不可欠だったといえる女性のバックグラウンド・ヴォーカルが一切使われていない。コーラスはすべてスティング自身が多重録音で賄っている。このときもアルバム全体の印象を男性的なものとする上で、少なからず関係があるといえるだろう。

≪中略≫

そして今回のアルバムは、ジョン・デクスターやエスィル・エイチェルバーガーと共にスティングの父親に捧げられている。母親の死から半年後、彼は父親の死にも直面したのである。スティング自身は「The Soul Cages」に関して、「作る前にあらかじめ何らかのコンセプトを持っていたわけではない。数週間のうちに次々に出来上がっていた曲をただ集めただけ。だからコンセプト・アルバムではない」と語っている。しかし結果的には今回の作品は、父親の影響が重くのしかかったものに仕上がっている。

≪中略≫

この二年以上の間、生と詩を見つめ、自分の心の中を見つめ続けたスティングの思いが、熟成を経て、今回のアルバムの数々に結実しているのである。

CD『ソウルケイジ』 ライナーノーツより

↓ 当時としては珍しい紙ジャケット版

初稿 2010年9月24日