歩く人が多くなれば、それが道になる

それは地上の道のようなものである。

もともと地上には道はない。

歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。

小学校の高学年の教科書に掲載されていた魯迅の短編。

タイトルも、物語も、まったく記憶にないが、この一文だけは強く心に残り、折に触れ、思い返したものだ。

それまで『道』というのは、当たり前に存在するものと思い、「歩く人が多くなれば、それが道になる」という発想には到らなかったからだ。

実際、うちの近所のガソリンスタンドも、草ボウボウの空き地に囲まれ、意外と不便である。

それで、誰もが近道して、草ボウボウの中を歩いていく為、いつしか、そこに一本の小径が誕生した。

今では綺麗にブロックが敷き詰められ、本物の道になっている。

歩く人が多ければ、それが道になるというのは、まったくその通りで、詐欺でも、ダイエットでも、やる人が多ければ、それが道になってしまう。

時には、破滅に向かう道が、正道になることもある。

政治が、いい例だろう。

気付いた時には、断崖絶壁の手前で、もう後戻りは利かない。

考えれば、恐ろしい現実である。

魯迅は、そういう意味で、この一文を書いたわけではないだろうが、私には、そうした警告も感じられてならない。

真新しい意見も、めちゃくちゃな論法も、数人が口にしただけでは相手にされないが、百人、二百人と賛同者が増えれば、それが正道になってしまうからだ。

多くの人は、「その道」がどこに繋がるかなど、深く考えはしない。

誰もがこの道を行くから、我も、と続く。

その為に、目の前で人が落っこちても、誰も責任など取らない。

信じて付いて行ったお前が悪い、と、皆で後ろ指をさして、笑うだけだ。

所詮、道などというものは、大勢が歩くから道になるのであって、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。

大勢が、「これが道だ」といえば、それが道になるのだ。

*

そう考えると、「我が道を行く」というのもおかしな話で、道など元々存在しないのだから、厳密には、「草ボウボウの荒野を行く」というのが正解だろう。

自分が歩くから、それが『道』になるのであって、我が道などというものは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。

言い換えれば、どこをどう歩こうと、自分が歩けば、それが道になる。

我が道とは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。

もともと、この地上に我が道はなく、自分が歩けば、それが『道』になるのだ。

*

結論。

好きに歩け。

教科書の名作 『一切れのパン』

小学校の教科書と言えば、『一切れのパン』が強烈に心に残っている。

うろ覚えで申し訳ないが・・

ある青年が、敵軍に囲まれて、列車から脱走することになった。(確かユダヤ人青年とドイツ・ナチスのシチュエーションだったと記憶)

その時、一人の年老いたラビが、ぼろぼろの布切れに包んだ『一切れのパン』を手渡して、こう助言する。

「どんなに飢えても、この包みを絶対に開けてはならない。なぜなら、これが最後の一切れのパンだからだ」

青年は、敵地を突っ切りながら、幾度となく絶望に襲われるが、その度に『一切れのパン』を思い出し、「いざとなれば、この包みを開ければいい。少なくとも、オレは、最後の一切れのパンを持っているのだから」という気持ちが支えとなって、苦難を生き延びた。

ようやく愛する我が家に帰り着いた青年が包みを開けてみると、それはパンではなく、小さな木片だった。

青年はラビの知恵に感服し、心からの感謝を述べる。

ラストの「ありがとう、ラビ!」のひと言は、今も忘れられない。

これこそ真の希望、人生を生き抜くための知恵である。

*

それに比べて、なぜ魯迅の作品はまったく記憶にないのか、自分でも分からない。

ただ、退屈だったという思いと、最後の一文『希望とは、もともとあるものともいえぬし、ないものともいえない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ』があまりにも強烈で、本編も吹き飛んだからだろう。

いずれにせよ、この一文は、私の大きな教訓となっている。

詐欺のニュースを聞く度、いんちき療法の噂を耳にする度、『歩く人が多くなれば、それが道になる』と納得いったから。

一人の殺人も、100万人が支持すれば正義になるのと同様、人生の道筋も、真理の美しさではなく、歩く人の数が決める。

たとえそれが破滅に向かう道であっても、大勢が歩けば、それが『道』になる。

イエス・キリストが言うところの、『狭き門より入れ』は全くその通りだ。

大勢が楽して歩く道に、ろくな結末はない。

魯迅も、そういう意味で、上記の一文を書いたのではなかろうが、一つの逆説として。

*

何にせよ、

魯迅の言葉は現代においても、まったく正しい。

希望も、道筋も、元々、あるものではなく、歩いた後で『それが道になった』と振り返るものではなかろうか。

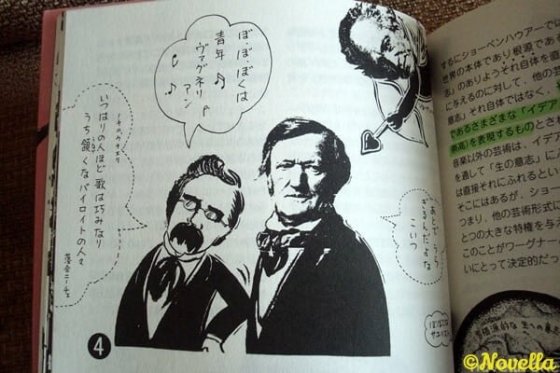

魯迅が中国社会の救い難い病根と感じたもの、それは儒教を媒介とする封建社会であった。狂人の異常心理を通してその力を描く「狂人日記」。阿Qはその病根を作りまたその中で殺される人間である。こうしたやりきれない暗さの自覚から中国の新しい歩みは始まった。

*

上記の一文は、『ことばの花束―岩波文庫の名句365 (岩波文庫別冊) 』にも収録されています。

私の中学時代の愛読書です。