ニーチェの『ツァラトゥストラ』について ~手塚富雄の解説より

私が青春期に最も影響を受けた手塚富雄・訳の『ツァラトゥストラ』の巻末に掲載された、手塚先生による解説をご紹介します。

書籍では、ニーチェの興奮の言葉が最初に記されていますが、ここでは、サイト訪問者の為に、前後を入れ替えています。よろしくご了承下さい。

1883年2月3日から13日まで、わずか十日間に、一気に書き上げた『ツァラトゥストラ』(原題『ツァラトゥストラはこう語った』 Also splacha Zarathustra)第一部の制作の興奮状態を、ニーチェ(1884年~1900年)は次のように伝えている。

【突然、言い様のない確実さと精妙さで、人の奥底をゆり動かし動顛させるようなものが目にみえるようになり、耳に聞こえてくるという意味で、啓示ということばは、明快に事実をあらわしている。人は聞くのであって、さがし求めるのではない。ただ受け取るのであって、だれが与えるのかをたずねはしない。……実際、事物が自分からやってきて、自分自身を比喩として提供するかのように思われる。……これが、わたしのインスピレーションの体験でである」(『この人を見よ』】

シルヴァプラナ湖畔の奇跡的な体験(永劫回帰のヴィジョンの訪れ)から18ヶ月、しだいに熟してきた構想が、爆発的に表現形式を得たのである。

その冬をジェノヴァ近くのラバロの成熟な入り江の、すぐ海ばたの小さな宿にすごしたニーチェは、散歩をこのんだ。入り江をまわってポルトフィーノまで足をのばすこともたびたびだった。そういう散歩の道で、『ツァラトゥストラ』第一部全体がニーチェの心に浮かんだ。「もっと正確にいえば、ツァラトゥストラがわたしを襲ったのだ」

こうして第一部が一気に書き上げられた日に、ワーグナーが死んだ。その報に接して、運命は「神聖な時間」を一致させたと、ニーチェは考える。

過去の師が死亡したとき、かれの「超人」が誕生の声を上げた。ニーチェの晩年の、もっとも創造的な時期がこうしてはじまる。

前期、天才崇拝の時代、中期、孤独と否定の時代に次いでの創造時代である。

ニーチェや『ツァラトゥストラ』を理解するには、まず第一に、当時のカトリック教圏における、人生の指針、生活の規範、善悪の基準であった、イエス・キリストの教えや聖書を理解しないことには始まりません。

なぜなら、無信仰な人が多い現代においては、ニーチェのような考え方が当たり前だからです。

たとえば、本書には『そして、創造する者とは、人間の目的を打ち建て、大地に意味と未来を与える者である。こういう者がはじめて、あることが善であり、また悪であるということを創造するのであると』という一節がありますが、これも今風に言えば、「やり甲斐は自分で見出そう」「人生の幸不幸は、あなたの気持ち次第」みたいなもので、似たようなことを言っているスピ本や自己啓発本なら、今時の本屋に掃いて捨てるほど存在します。

ではなぜ、ニーチェの時代には驚かれたのか。

それは現代と異なり、カトリックの教えが人々の生活に深く浸透し、神の御心に添って生きていくことが最上とされたからです。

たとえば、国によっては、同性愛者は火あぶりでした。

離婚は厳禁。

女性は結婚するまで操を守るのが当たり前。

聖書に書かれたイエスの奇跡は絶対であり、今でも科学を否定する人たちは存在します。

そうした世の中において、「生き方や幸不幸を決めるのは自分自身である」という考え方は、ある意味、原罪にも背くものです。

なぜなら、原罪とは「知恵の実」に表されるように、人間が神のように賢くなろうとした点にあるからです。

神が「こうしなさい」と諭しているのに、「いや、俺は自分の生き方は自分で決める」と、それに逆らうようなことをすれば、カトリック的には罪ですよね。

今でこそ離婚や同性愛にも理解がありますが、それが許されない時代もありました。

そうした背景があればこそ、ニーチェの主調が非常に新鮮、かつ革新的に感じられたのだと思います。

見方を変えれば、現代社会には「神」が存在しません。

どんな時も揺らぐことのない人生の指針です。

ですから、現代人は、教会に通い、聖書を読む代わりに、スピ本や自己啓発本を読み漁り、その延長にニーチェ本も存在します。

皮肉なことに、「神は死んだ」と宣ったニーチェ自身が、現代の青年の「神」となり、神父の代わりに、書評ブロガーに「この文章はどんな意味?」と聞いて回っているのが実情ではないでしょうか。

そう考えると、現代においてニーチェ、とりわけ『ツァラトゥストラ』を読む意味はあるのか、という話になりますが、その点については『人生の半ばにおいて、人生は私を失望させはしなかった ~ニーチェの『悦ばしき知識』より』にも書いているように、同じ悩める者同士、肩を組むような気持ちでいいと思います。

画期的であったのは19世紀末の話、誰もが好き勝手に生きている現代において、特に真新しいものはありません。

哲学として読むよりは、文芸書として親しむ方が分かりやすいと思います。

だとしても、「ああ、これが生だったのか。よし、それならもう一度」の一文は非常に素晴らしいものですし(そこに至るまでの思考の流れが素晴らしい)、あらゆる苦悩を突きつけて、この境地に辿り着いたニーチェの幸福感と解放感は一条の曙光の如くです。

文学も、哲学も、「何を読むか」ではなく、「いつ出会うか」の方がはるかに重要で、ニーチェは若い時代に出会うべき最たるものではないでしょうか。

ツァラトゥストラの解説

分かりやすい注釈

海が生んだ永劫回帰の思想 ~ツァラトゥストラ名言集

ツァラトゥストラ誕生の経緯

海といえば、ニーチェです。

なぜ? と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ニーチェの思想、特に『ツァラトゥストラ』は、海から生まれ、太陽に立ち上った、といっても過言ではないからです。

既に知られたように、当時のモラルや風潮に「アンチ(反)」を貫き通したニーチェは、様々なパッシングに合い、孤独な境遇にありました。

それでも物事を見据え、「神なき時代」に新たな思想を打ち立てようとしたニーチェは精力的に執筆活動を続け、『曙光』『悦ばしき知識』『力への意志』など優れた著作を次々に完成させていきました。

そして、彼の思想の全てを結晶したのが、名著『ツァラトゥストラ』です。

古代ペルシアの拝火教の祖といわれる預言者ゾロアスターの名を借り、聖書を上書きするかのように著した本作は、崇高かつ情熱的に彼の思想を綴っています。

執筆前、陽光あふれるジェノヴァやラバロ地方で静養していたニーチェは、美しい海を見渡しながら散策をの好み、静かな入り江を巡り歩いていたりしました。

そして、ある日、ポルトフィーノ美咲の断崖を訪れた時、彼の中で熟していたヴィジョンが、ついにツァラトゥストラの形を借りて顕在化し、彼を新しい著作へと向かわせました。

その時の衝撃を、彼はこう書き記しています。

【 霧の海に向かう放浪者 】-Wanderer Above the Sea of Fog-カスパール・ダヴィッド・フリードリッヒ Caspar David Friedrich

ツァラトゥストラの構成 ~駱駝から獅子、そして小児へ

第一部

ツァラトゥストラは三十歳になった時、自分の故郷と故郷の湖を捨て、山にこもります。

そして十年間下界を離れ、山の孤独にいましたが、四十歳になると劇的な心の変化を感じ、その精神を説く為に山を下ります。

ここでは有名な「神の死」や「超人」の思想が語られます。

第二部

人々がまだ彼の思想を受け入れるほど熟していないことを悟ったツァラトゥストラは、再び山にこもります。

しかし下界で自分の教説が歪められていることを知った彼は山を下り、彼の弟子や敵対する者たちに向かいます。けれど自分にまだ十分な力が無いことを知ったツァラトゥストラは再び人々の前から去るのでした。

第三部

山の洞窟に戻る途中、彼は徐々に「永劫回帰」の思想が熟すのを感じ、それを人々に伝える時期が近づいていることを悟ります。

やがて彼は「続く人間の為に没落する者」としての告知者の運命を受け入れ、生への絶対肯定の意志を固めます。

第四部

最後の試練に打ち勝ち、「永劫回帰」の境地に辿り着いたツァラトゥストラは、新しい価値創造に向かう為、輝く朝陽に向かい、「これが私の朝だ。私の日が始まる。さあ、昇れ、昇ってこい。お前、偉大な正午よ」と語り、再び山を下りるのでした。

叙情詩として読む

しばし勘違いされますが、『ツァラトゥストラ』は、ショーペンハウアーやマルクスが著したような「論文」ではなく、定型詩的な『詩句』です。

現代の自己啓発本と大きく異なる点は、「辛いことも、悲しいことも、心の糧。現実をありのままに受け入れることで、幸福の道が開けてきます」みたいなストレートな言い方ではなく、「悦び――それは心の悩みよりいっそう深い。痛みは言う、去れ、と。しかし、すべての悦びは永遠を欲する」のように、全編を通して、文学的表現がなされていることです。

様々な人間の側面を魔術師や賭博師に喩えたり、理想を星空に喩えたり、読む側に文学的素養がなければ、何のことか分からないでしょう。

『ツァラトゥストラ』を読めば前向きな人間になれるとか、人生の何たるかを悟ることができるとか、本書はそういう類いの作品ではなく、「これが生だったのか!」に至るニーチェの思考のプロセスを詩として味わうものです。

ニーチェが「幸福とはー」みたいな論述の形を取らなかったのは、ツァラトゥストラをはじめ、人の世の様々な事象を、鏡をもった小児や、市場の蠅や、毒蜘蛛などに喩えることで、解釈に幅を与え、時代の超越を目指したこと、その上で、聖書の対を意識した理由も大きいでしょう。

たとえば、イエスの言葉を収めた福音書にも、たとえ話はたくさん登場します。

有名な「一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる」という言葉も、人間を「麦」に喩えることによって、解釈の幅も広がり、その意味を様々に噛みしめることができますね。

もし、この教えが、「一人の人間が犠牲になることで、多くの人々が救われる」とストレートに著されていたら、妙に生々しくて、違和感を覚える人もあるでしょう。

しかし、「一粒の麦が地に落ちる」と喩えることで、私たちは、人ひとりの命、あるいは人生というものを様々に解釈することができます。

ある人は、「どんな人間も、未来の種子の一つなのだ」と考え、ある人は「死や犠牲を嘆くことはない。それによって実を結ぶものもある」と考えることができます。

あえて何かに喩えることで、より多くの事柄を伝えることができます。

『ツァラトゥストラ』もそれと同じ、駱駝や魔術師に喩えることで、現代にも通じる解釈が生まれます。

もしこれが当時の実在人物であったり、「人間とはー、人生とはー」みたいな話だったら、ただのお説教おじさんで終わっていたかもしれません。

つまり、『ツァラトゥストラ』は教え諭す書物ではなく、心で感じる叙情詩です。

確かに、書いた人の意図は存在しますが、それを自分なりに解釈して、現代に活用するプロセスが必要なんですね。

このあたりが、何も考えなくても教え諭してくれる自己啓発本との違いです。

「こうしてわたしの行路は彼らの没落であるように」みたいに、意味不明なたとえ話をいかに解釈すべきか。

この面倒な知的作業こそ、ニーチェの求める「創造」です。

書かれた言葉を丸呑みするのは奴隷であって、ツァラトゥストラの目指す超人ではありません。

本書は読む側に大変な努力を強いますが、だからこそ、クライマックスで、ツァラトゥストラとともに「のぼれ、のぼってこい、おまえ、偉大な正午よ」と、まぶしい太陽の輝きを感じることができた時、一生ものの読書体験として、心に残るのではないでしょうか。

ツァラトゥストラ 名言集

千の頚を一体とするくびき : 人類必要な一つの目標

千の目標が今までに存在した。千の民族があったからである。

ただその千の頚を一体とするくびきが、今もなお欠けているのである。

一つの目標が欠けているのだ。人類はまだ目標をもっていない。(93P)

全人類に共通する目標。それは、「真理に至る道」あるいは「生の目的」といったところでしょうか。

宗教を超え、文化を超え、全ての人間が目指す一点の目標。

それが現れた時、一歩進んだ新しい世界が生まれるような気がします。

大いなる正午

大いなる正午とは、人間が、獣と超人との間にかけ渡された軌道の中央に立ち、これから夕べへ向かうおのが道を、おのが最高の希望として祝う時である。

その道が最高の希望になりうるのは、新しい朝に向かう道だからである。

その時、没落してゆく者は、己が彼方へ渡って行く過渡の者であることを自覚して己を祝福するだろう。

そして彼の認識の太陽は、彼の真上に、正午の太陽としてかかることだろう。

多くの読者が引っかかるのは『没落』という言葉でしょう。没落といえば、「落ちぶれる」みたいに、悪いイメージしか思い浮かびません。

しかし、ここでいう没落は、「下降」ではなく、未来への橋渡しのような役割です。

人の一生を太陽に喩えてみましょう。

新しく生まれた太陽が、力を増しながら頂点に上り、力強く光を放った後は、静かに海の向こうに沈みます。

しかし、「今日は沈む陽も、海の向こうでは朝日になる」の言葉通り、沈めばそこで終わりではありません。

永劫回帰が「何度でもこの人生を生きたい」と願うように、太陽が万人に投げかけた光も、また新たな思想として海の向こうから立ち上り、世界を照らします。

ある意味、一つの太陽が沈むから、明日は別の太陽が昇り、その度に世界も刷新されるのであって、もし、同じ太陽が永遠に天頂に居座ったら、世界は変わることもなく、光もだんだん薄れていきますね。

ゆえにツァラトゥストラは、次のように語ります。

人間において偉大な点は、かれがひとつの橋であって、目的ではないことだ。人間において愛しうる点は、かれが過渡であり、没落であるということである。

わたしは愛する、没落する者として生きるほかには、生きるすべをもたない者たちを。それはかなたを目指して超えてゆく者だからである。

わたしは愛する、大いなる軽蔑者を。かれは大いなる尊敬者であり、かなたの岸への憧れの矢であるからだ。

わたしは愛する、没落し、身をささげる根拠を、わざわざ星空のかなたに求めることをせず、いつの日か大地が超人のものとなるように、大地に身をささげる者を。

わたしは愛する、認識しようとして生きる者、いつの日か超人が生まれ出るために認識しようとする者を。そういう者がおのれの没落を欲するのだ。(20P)

手塚富雄先生の訳注では、次のように解釈されています。

高きから低きへ下りることであり、通所はマイナスの意味だが、ツァラトゥストラにとっては、人間の世界へくだって言って、自分をかえりみず、惜しみなく自分を与えつくすという意味をももっている(533P)

日本の格言に喩えれば、「実るほど頭を垂れる稲穂かな」のようなニュアンスでしょうか。

真に偉大なものほど、執着ではなく解放、独占ではなく分配を目指すもの。

ゆえに、太陽も沈むことを知っているし、沈むからこそ、新しい太陽が昇ります。

沈む太陽は、沈みゆく自分を決して嘆いたりせず、むしろ新たな太陽に光を継承することを悦ばしく感じるのです。

人間とは乗り越えられるべきものである

人間とは乗り越えられるべきものである。

生そのものが、柱を立て、階段を作って、高みを目指して、己を打ち建ててゆこうとする。

生は、はるかな遠方に目をそそぎ、至福の美を望み見ようとする。

そのために生は高みを必要とするのだ。

生は登ろうとする。登りながら己を乗り越えようとする。

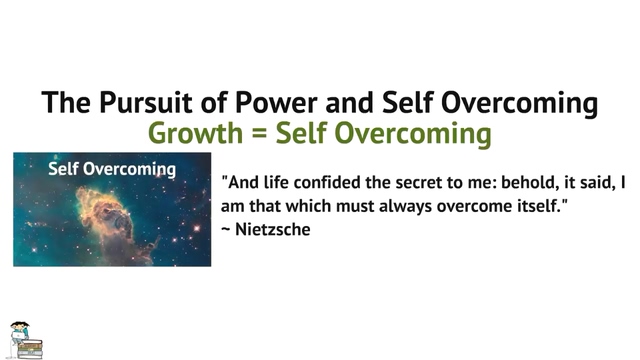

ニーチェの思想の一つに『自己超克』があります。

英語では、『overcome』もしくは『Self Overcoming』と訳され、overcome には「打ち勝つ、征服する、負かす(defeat)[リーダーズ英和辞典第5版]」といった意味があります。

ACADEMY of IDEASの動画『Nietzsche and Self Overcoming』では『Growth(成長)』と同義にされ、例えば、植物の芽がどんどん伸びて成長するのに対し、人間の成長は、過去の気持ちや考え方に上書きするような形で発展します。今風にいえば「自分をアップデート」ですね。

植物の成長と異なるのは、植物は水と肥料を与えれば、真っ直ぐ伸びていきますが、人間の場合、過去の失敗や先入観が邪魔をして、真っ直ぐ伸びることができません。

植物のように伸びるには、思い込みや劣等感を一つ一つ克服し、新しい考え方を上書きしなければなりません。

人によっては、自分のアップデートに、何年、何十年とかかることがあります。

それが「超克」と呼ばれる所以で、気合いや癒やしでどうにかなるほど単純なものではないんですね。

だからこそ、それをやり遂げた時には、自分を超人のように感じます。

それは他より優れたスーパーサイヤ人という意味ではなく、過去の自分と比較して、「超越した」という感覚です。

そして、あなたが高い志をもつならば、こうした自己超克は一生続きます。

それこそが生きる意味であり、どんな人も、伸びようとする意思と力をもっている、と呼びかけているのがツァラトゥストラの教えです。

創造とは苦悩から我々を解放する救い

創造――それは苦悩から我々を解放する大いなる救いであり、生の軽快化である。

だがまた、創造する者が生まれ出るために苦悩と多くの変身が必要なのである。

そうだ、傷つけることのできないもの、葬ることのできないもの、岩をも砕くものが私には備わっている。

その名は私の意志だ。それは黙々として、屈することなく歳月の中を歩んでゆく。

私の昔ながらの伴侶、私の意志は、この私の足によって、己の道を行こうとする。

彼の思いは堅く、不死身である。

『意志』というと、日本では、「理想」や「目標」のように解釈されることが多いですが、これも英語に翻訳すれば、『the will to power』(上記動画を参照)

will といえば、未来形で知られ、日本語的には「予定」のように解釈されることが多いですが、元々の意味は、「意思」とほぼ同義で、ある人が強い意思をもって買い物に行く予定にしているから、I will go shopping. と言うのであって、will を入れれば未来を表す――という訳ではないんですね。

そう考えると、ニーチェの言う「意志」とは、「早期リタイアを目指す」とか「人の役に立つ」とかいう目標ではなく、より良く生きようとする意思の力、そのものを指し、passion (情熱) や motivation (動機)に近いものです。

植物に喩えれば、他より抜きん出て生育力のある草花がありますね。

人に踏まれても、花冷えで凍えても、いつの間にか立ち直り、石畳の隙間から咲き続けるタンポポみたいなイメージです。

ニーチェのいう「意志」もそれと同じ。

「生きようとする意思の力」、そのものが大切だと説きます。

目標の高い、低いに関係なく、自分の目指す方向に一心に向かっていく情熱や根気こそが、その人らしい人生を作り上げます。

『創造的であることが、あらゆる苦悩から我々を解き放ってくれる』にも書いているように、創造とは、絵を描いたり、音楽を奏でたりすることが創造ではありません。

草花を大切に育てたり、友達を大事にしたり、明るい家庭を築いたり、そうしたこともすべて「創造」です。

無の平原から何かを積み上げ、それでよし! と思えたら、十分に価値のある人生なんですね。

ちなみに、私は「意志」よりも「意思」と表現するのが好きです。

意志は、どうしても志=目標のニュアンスが強く、「高くなければ意志ではない」みたいな、おかしな意識高い系を生み出すからです。

それよりも「意」と「思」。意は生きようとする決意で、思はパッションと解釈すれば分かりやすいですね。

血をもって書け。そうすれば君は知るであろう。血が精神であることを

いっさいの書かれたもののうち、

わたしはただ、血をもって書かれたもののみを愛する。

血をもって書け。

そうすれば君は知るであろう、血が精神であることを。

これも有名な一節です。

頭で知り得た理屈や知識ではなく、自身の魂によって感得したことを、情熱をもって書け、といった意味です。

借り物の知識や理屈では、決して人の心を動かすことはできないからです。

かの有名な「ガラスの仮面」でも、月影先生は北島マヤにこんな事を言っています。

上手な演技と魅力のある演技は違うわ。

たとえ下手でも魅力のある演技は人をひきつけるわ。そこに本物の香りがあるからよ。

観客はその香りをかぎとるのよ。

本物の香り……マヤ、本物の恋をしなさい

技術に優れなくても、実体験や使命感から出た言葉は迫力があります。

苦難の最も黒い潮の中へ : 私の運命がそれを欲するのだ

ああ、私の足元に広がる黒く悲しい海。

ああ、この身ごもっている夜闇の中の苦渋。

ああ、運命と海。お前たちのもとへ、私は今降りてゆかねばならぬ。

私が今までにしたよりも深く、苦痛の中へ、

苦痛の最も黒い潮の中へ下って行かねばならぬ。

私の運命がそれを欲するのだ。今はまだ一切が眠っている、と彼はいった。

海も眠っている。海は眠りに酔い、未知の者を見る目つきで、

私の方を見ている。しかし、それにもかかわらず海は

あたたかく息づいている。それを私は感ずる。

私はまた海が夢見ていることをも感ずる。

海は夢見ながら、堅いしとねの上で

身を輾転させているのだ。

ニーチェの『ツァラトゥストラ』が海から生まれた所以です。

「苦痛の最も黒い潮の中へ下って行かねばならぬ」というのは、苦痛から逃げるのではなく、とことん向かい合えという意味です。

それはさながら、底なしの淵に降りて行くような感覚かもしれません。

しかし、苦痛と向き合うことなく、魂の救済もありません。

その時間は、傍から見れば、海のように眠っているかもしれませんが、意識の下では沈潜しているのです。

参考記事 → 海のように深く静かに沈潜する ~沈潜と内省こそ人生の処方箋

わたしが、海と、海の性をもついっさいのもの(無限の広がりと無限の可能性)に好意を寄せ、それらが私に怒って逆らう時にこそ、かえって最大の好意を寄せるとするなら――

未発見のものに向かって帆を走らせるあの探求の悦楽が私の内部にあるとするなら――

その航海者の悦楽が私の悦楽の中にあるとするなら――時間と空間がはるか彼方で輝いている。

よし、立て、我が心よ(超越的な神に頼らず、人間の自力を基として生きる生き方)」と叫んだとするなら――

おお、それならどうしてわたしは永遠を求める激しい欲情に燃えずにいられよう。

指輪の中の指輪である婚姻の指輪――あの回帰の円環を求める激しい欲情に燃えずにいられよう。

私はお前を愛しているのだ、おお、永遠よ。

「指輪の中の指輪である婚姻の指輪」をモチーフにした小説がこちらです。

すべての悦楽は永遠を欲する

お前たちがかつて「一度」を二度欲したことがあるなら、かつて、「お前は私の気に入った、幸福よ、刹那よ、瞬間よ」と言ったことがあるなら、それならお前たちは一切のことの回帰を欲したのだ。

一切のことが、新たにあらんことを、永遠にあらんことを、鎖によって、糸によって、愛によってつなぎ合わされんことを、お前たちは欲したのだ。おお、お前たちは世界をそういうものとして愛したのだ。

お前たち、永遠な者たちよ、世界を愛せよ、永遠に、不断に。

痛みに向かっても、「去れ、しかし帰って来い」と言え。

すべての悦楽は永遠を欲するからだ。

誰の人生も、納得いかないことばかりです。

梶原一騎 / ながやす匠のマンガ『愛と誠』にも、「こんな小石が浮かんで、木の葉が沈むような世の中で……」という台詞がありましたが、本当にその通り。

なんで、こんな厚かましい人間が、大金をせしめて、ぬくぬくと……みたいな現実は至るところにあって、真面目に努力するのも阿呆らしくなりますね。

それでも、それら一切に対し――

不幸も不条理も、自身の葛藤も含めた、地上の全てに対し、「よし!」と言おう。

「いつの日か、君が昇る朝日に両手を広げ、『これが生だったのか。よし、それならもう一度』と言えたなら、それが僕と君の魂の幸福だ」にも書いているように、自分とこの世界を肯定する気持ちだけが、唯一、自分自身を救済します。

これも、今の世の中、至るところで言い尽くされていますが、「永劫回帰」とは、いろいろ思い悩んでも、結局は「自分」というものに回帰して、何度でも、何度でも、肯定に向かっていくプロセスを指すんですね。

それを集約した言葉が、次の一節です。

地上に生きることは、甲斐のあることだ。

「これが“生”だったのか」

わたしは死に向かって言おう。

「よし!それならもう一度」

この言葉は、青年期に味わうものです。

四十を過ぎたら、もう無理です。

本と出会うにも時期があります。

ですから、評判だの、解釈だの、気にせず、夢中で読書を楽しむ体験が必要なのです。

さあ、昇れ、昇ってこい。お前、偉大な正午よ

暗い山の彼方から昇る朝の太陽のようだった。

「お前、偉大な天体よ」と、彼はかつての言葉と同じ言葉を語った。

「お前、深い幸福の目よ、もしお前がお前の光を注ぎかける者たちをもたなかったら、お前の幸福もすべて何であろう。

これが私の朝だ。私の日が始まる。さあ、昇れ、昇ってこい。お前、偉大な正午よ」

ツァラトゥストラはこう語った。

そして己が洞窟を後にした。暗い山々から立ち上る朝の日のように、熱火と力に満ちて。

これが最後の一節です。

どんな人間も、断崖絶壁の縁に立ち、絶望の海を見下ろす時があります。

一歩先の死を選ぶか、絶望の彼方に光を見出すか。

人間としての真価を問われる瞬間です。

真の自己超克は、成長して、立派になることではありません。

何度でも、この人生を生きていいと思えるほど、自分の生を愛する気持ちです。

そして、心の底からそう思えた時、人生の真の価値とは、幸福になることでもなければ、立派になることでもない、経験そのものだと分かるでしょう。

皆さんの人生にも、そんな瞬間が訪れることを願っています。

ニーチェの名言

いまだ光を放たざる いとあまたの曙光あり

いまだ光を放たざる いとあまたの曙光あり

独自の思想を確立しようとするニーチェが、批判や孤立にさらされた暗中模索の時期を超え、陽々とした境地に昇っていく過程に書かれた、中期の傑作【曙光】。

その冒頭に記されたのが、インドの詩集《リグヴェーダ》に記されたこの言葉です。

「この世には、まだ輝いたことのない幾多の曙光がある」ことを確信し、独自の思想を切り開こうとする彼の決意と気概が強く感じられます。

私の大好きな言葉です。

参考記事 → いまだ光を放たざる、いとあまたの曙光あり ~人間の可能性は海に眠る鉱物の如く(ニーチェの『曙光』の解説文を紹介しています)

最高の苦悩と最高の希望とに向かう

英雄的にさせるものは何か。

自分の最高の苦悩と最高の希望とに向かって同時に突き進んで行くことがそれだ。

『最高の苦悩と最高の希望とに向かう』というのは、自分の苦悩と向き合うことは、志が高くなければ出来ないことだからです。

同時に突き進むというのは、まさにその通りで、悩むエネルギーのある人は、パワーの塊でもあるんですよね。

人生は私を失望させはしなかった : 人生は認識の一手段なり

なお私は生きており、なお私は考える。

私はなお生きなければならない、私はなお考えなければならないのだから。

われ在り、ゆえにわれ思う。

われ思う、ゆえにわれ在り。

今日では誰でもが思い思いに自分の願望や最愛の思想を表明している。

さればこそ、私もまた、私が自分自身に今日何を望むかを、

また、どんな思想がこの年いち早く彼の心をかすめたかを語るとしよう。いな! 人生は私を失望させはしなかった

それどころか、私には歳を重ねるにつれて人生はいっそう豊かな、いっそう好ましい、いよいよ神秘に充ちたものに感じられる。

「人生は認識の一手段なり」

この原則を抱懐する我々は、ただに勇猛であるだけでなく、悦ばしく生き、悦ばしく笑うことすらできるのだ!

何はさておき、まずもって戦闘と勝利の道に通暁する者でなければ、そもそも誰が一体良く笑い、良く生きる術を解しえようぞ!

『人生は認識の一手段なり』というのは、「人生(生命)とは幸福や生き甲斐を感得する為の、一つの手段であって、それ自体が目的ではない」――ということです。

もちろん、「幸せになりたい」「立派になりたい」という志は大切ですが、それを実現することではなく、「ああ、幸せって、こういうものか」「思う通りに生きられなくても、生きることにはこんな価値がある」ということを、心の底から実感することに意義があるんですね。

ニーチェは「認識」と呼んでいますが、日本人には「悟り」という方が理解しやすいかもしれません。

悟りを開いた者は、「何を成し遂げたか」よりも、経験に重きを置くので、人生に失望することがありません。

どんな苦労があっても、最後には生そのものを楽しむことができるので、この世に生まれたことを感謝するようになります。

ある意味、永劫回帰とは、悩み、悟り、笑い、再び試練にぶつかり、それも乗り越えて、また悦びを感じられるようになる。さながら、螺旋のように上昇する、生の廻りを表すのかもしれません。

おすすめの書籍

上記でも紹介しているように、数ある翻訳の中でも一番読みやすかったのが、手塚富雄氏の訳文です。

【amazonレビューより】

でも、ニーチェは詩人でもあった。というより、私は彼が論理的なものを軽視したとは思わないが、彼はそれ以上に詩人だったのだと思う。「ツァラトゥストラ」などはまさに詩人の手になるものだ。「超人」だの「運命愛」だのなかなかのキャッチコピーだし、ちょっと劇画調すぎてこちらが気恥ずかしくなるくらい。

専門の哲学者たちはともかく、ニーチェの文学者たちからの受けはいい。これは文学書ではない、とわざわざ註を入れて「ツァラトゥストラ」を必読書に挙げている文学者の数は知れない。 「ツァラトゥストラ」は文学書として読んで一向に構わないと思う。

それに、--こんなことを書くと怒られそうだが、ニーチェほど読みやすい哲学者はいない。

この本はイラストだけでも十分面白い。

60年代のサイケデリックなスタイルで、今風のイラストしか知らない人には興味深く読めるのではなかろうか。

解説も分かりやすく、悩める青年向き。

きっと納得できる、ニーチェ入門編です。

参考記事→『『超訳 ニーチェの言葉』と FOR BEGINNERS『ニーチェ』 ルサンチ野郎の心の出口』

【amazonレビューより】

1967年初版で、当時は大学生・高校生を対象としていたはず だからさぞかし古めかしいニーチェ論かと思いきや、ニーチェを 深く読んで理解し、初心者にも偏りの無い入門書である。

入門書とは言え、参考になる写真も豊富である。

自己流ニーチェ理解を読者に披瀝するものでも、あたりさわりない 知識を羅列するものでもなく、ニーチェをいとおしみながら冷静に書く筆者の姿勢を高く評価したい。

ニーチェを齧って「ニーチェは いい」あるいは「こいつは何なんだろう?」と感じている方にも すすめられる。

|

ニーチェ (FOR BEGINNERSシリーズ イラスト版オリジナル 47) 現代書館(1988年) 竹田 青嗣 (著), 田島 董美 (イラスト) 174ページ、22㎝の単行本 |

|---|

ニーチェの名言と現代人の生き方を照らし合わせながら、一つの生きる方向を示唆する人生読本。

といっても、お説教くさい内容ではなく、人間や社会の真実を真っ向から見据え、いかに戦い抜くか、といった、地に足のついたお話がメイン。

入門編としてもおすすめです。

|

ニーチェとの対話 ツァラトゥストラ私評 (講談社現代新書) 《われわれは幸福を発明した》末人たちはそう言って、まばたきする」末人すなわち現代人に向けて、毒ある予言を呈したニーチェの警句は、《退廃》を宿命として帯びたわれわれの心を深く揺り動かさずにはおかない。本書はニーチェの評伝でも解説でもない。平板な無思想状況と人間の卑小化を予見していたニーチェと著者との《対話》を通じて、人間の生き方を問う思索と行動への書である。高貴なる精神とは何か? いま問いなおす意味は大きい。 |

|---|

【コラム】 読書とは ~心が求めた時に、ぱっと手を伸ばす

私がニーチェを読み始めたのは、ワーグナーがきっかけです。(参考記事→現実社会と魂の居場所 映画『ルートヴィヒ』(2012年)とバイロイト祝祭劇場の旅行記

ワーグナーを詳しく調べれば、絶対的にニーチェに行き当たり、いったい、二人の間に何があったのかと興味をもったのが始まりです。

それと併行して、キリスト教の本も読み漁っていたので、出会うべくして出会ったという感じです。

その上で、最初に手に取ったのが、手塚富雄先生の『ツァラトゥストラ』だったのは幸運でした。

格調高い訳文に加え、親切丁寧な注釈付きで、まったく予備知識のない私でも一気に読み進めることができました。

六畳一間の薄暗いアパートで、最後の最後に、『『これが私の朝だ。私の日が始まる。さあ、昇れ、昇ってこい。お前、偉大な正午よ』の一文を目にした時、天からさーっと光が差し込むような感動でした。その時に、これをテーマに小説を書こうと思い立ち、それで人生が決まりました。いろんな偶然が重なって、ここまで来られたのも、全てツァラトゥストラのおかげです。

むしろ、何の予備知識もないまま読み始めたおかげで、これほどの感動に出会えたといっても過言ではありません。

今はネット上に様々な情報が溢れているせいで、誰かの手垢のついた解説や要約、「5分で読める」「サルでも分かる」、amazonレビューなどで、たっぷり予備知識を仕込んでから、初めてページを本を開く人も少なくないでしょう。訳文を選ぶ時も、実際に本屋や図書館に足を運んで、自分の目で読み比べるのではなく、先にネットで評判を確認してから、「ハズレのないよう」、コスパ重視でタイトルを選ぶ人も多いと聞き及んでいます。

それも一つの方法かもしれませんが、既に誰かの触れ込みがインプットされた状態で本を読んで面白いのかな、と思うこともしばしばです。

どうしても意味が分からない箇所があって、専門家の解説書に手を伸ばすのと、最初から「ニーチェはこう読め」とマニュアルが存在する中で、他人の意見を後追いするのでは、読み方も感じ方も違うし、すでに分かったような気分になって、そこで終わってしまうからです。

とりわけ『ツァラトゥストラ』のように、要点が擬人化され(さながら哲学の鳥獣戯画)、どんな風にでも解釈できる文章は、正解もなく、手引きもなく、読む人の知性や想像力に依るところが大きいです。キリスト教の『一粒の麦』について、「尊い犠牲」と考える人もあれば、「無限の可能性」と解釈を膨らませる人もあるように、ツァラトゥストラも、「これはどういう意味だろう」と考えること、そのものに意義があるんですね。

私が『ツァラトゥストラ』と出会う時期にこだわるのも、人間には素直に読める時期と、あれこれ知識が頭に入りすぎて、斜に構えてしまう時期と二通りあり、後者に差し掛かると、読書体験も半減すると思うからです。

先にも書いたように、今時、ニーチェ的な物の考え方はそこら中に転がっていますし、突き詰めれば、アリストテレスやプラトンの時代から、人間や社会の真理は大きく変わっていません。意地悪な言い方をすれば、手を変え品を変え、見せ方をアレンジしているに過ぎません。すでにあらゆる思想は出尽くして、あとは人間として生きるか、デジタルの記憶として存在するか、ぐらいです。人間が、人間であることを捨てて、生命の定義を根底から覆すぐらいのエポックが訪れた時、初めて、意識革命と呼べるほどの転換期を迎えるでしょう。

そう考えると、「新しい思想」は個々の内側にしか存在せず、何を読むかより、どう読んだかの方がはるかに大きい意味を持ちます。

しかし、その作品も、真っ直ぐに読むことができなければ、作者の意図は伝わりませんし、他人の解釈が頭に刷り込まれている状態では、自分自身の身につきません。

ツァラトゥストラの言葉も、年を取ってから読むと、なかなか中二病的なところがあり、「人が生きるのに、そこまで高い志が必要なのか?」と思ったりもします。

むしろ、その高い志が、世間と祖語を起こし、人間を不幸にするのではないか、と。

だからこそ、若い、純粋な時に、こういう作品を素直に読んで、天高く感激せねばなりません。

その時期を逸してから、インテリを気取っても、もう二度とツァラトゥストラは振り向いてくれないでしょう。

読書とは、それほど繊細なものです。

だから、心が求める時に、ぱっと手を伸ばさなければ、意味がないんですね。

私はめったに本にマーカーを引かないのですが、これだけは引いた

生前は多数派に理解されることなく、孤独と狂気の中に不遇の生涯を終えたニーチェですが、彼の思想は時を超えて、今、しっかりと私の中に息づいています。

未来を読み、語る者を“預言者”というなら、ニーチェこそ現代の「虚無」という病を予見し、その処方箋まで提示した唯一無二の預言者というべきでしょう。

だけど私が求めているのは、「ニーチェの先にあるもの」です。

彼は「自ら見出し、肯定する」ことを説きましたが、そこにはどうしてもある種の“限界”が生じます。

なぜなら、すべての人間が、そこまで強く賢明になれるわけではないし、どんな人間も、もろくて、惑いやすい一面をもっているからです。

ともあれ、読んで、感じて、考えて、生きることを楽しんで下さい。

「世界は深く、人生は短い」。

一生なんて、本当にあっという間なので。

海外版・青空文庫 Gutenberg.org より(全文、原語で読めます)

文学への愛は時代を超える 手塚富雄のあとがきより

本人と直接会ったことはない、まして同じ時代に生きているわけでもないのに、その人の存在がすぐ目の前に感じられることがある。

私にとっては、ドイツ文学者で、翻訳者でもある手塚富雄氏がその一人。

手塚氏の『ツァラトゥストラ (中公文庫)』がなければ、ニーチェの永劫回帰に辿り着くことはなかったし、人生の目的もまったく違ったものになっていただろう。

一昔前に生きた人の書いたものが、なぜ心に響くのか。

それはひとえに真理であり、作品への愛が溢れているからだろう。

手塚氏の解説を読んでいると、ドイツが好き! 文学が好き! この素晴らしさを広く世に伝えるのがわたしの務め! みたいな使命感がひしひしと伝わってくる。

先の時代にこのような人が存在し、生涯かけて優れた書物を残してくれた事実に感謝せずにいない。

あとがき

限られた分量で、ひとつの国の文学の大体を紹介することは、そんなに楽な仕事ではない。網羅的な文学史の書けないことは、初めからわかっているが、「案内」とあるからには、文学史的要素ももちろん無視するわけにはいかない。ところで私自身の経験によると、文学史ほど頭に入らないものはない。なんべん読んでも忘れてしまうのである。あんまり要領よくムダがなく書いてあるから、全部がムダになってしまうのかもしれない。

そこで私は、この本では、文学史的なことを書く場合でも、日本の小説に「私小説」があるように、「私文学史」を書くことに態度を決めた。公的になろうとするあまり筆者が姿をかくすのではなくて、意識的に筆者自身を貫くのである。

そうは決めても、書いてみると、思うほどにはいかず、やはり公正・中正癖が出がちではあるが、時にはわざわざ「私」ということばを使ったこともあるし、自分が不在にならないように気をつけたつもりである。そうすれば読者を生きた交渉ができ、反論・反撥によってさえも、読者を誘うことができると思ったからである。

つまりこの書は提要書ではなく、提要書としては落丁だらけだが、その代り、生きたものを読者に提供して、ドイツ文学の生命そのものを少しでも伝えたいと思ったのである。少しでも生きた興味を読者が感じられれば、次には自分でその世界へ入ってゆくだろう。ただそのことを目的とした。そのほかに筆者が気を付けたのは、細目の知識より、全体の大観、とくに時代の推移についての考察である。

1963年2月

『なんべん読んでも忘れてしまうのである。あんまり要領よくムダがなく書いてあるから、全部がムダになってしまうのかもしれない。』の下りが泣ける(T^T)

そこに人間性が凝縮されているような。

だから、ツァラトゥストラもあれほど真摯で、胸に迫るのだろう。

人としての迷いや弱さを知り、謙虚な心があるから。

ツァラトゥストラでも、人々の中に降りていく超人の姿が描かれる。

悟りを得た者は高所から説いて聞かせるのではなく、人々と同じ大地に立ち、共に考え、共に学ぶ姿勢が大事ということ。

手塚訳の真髄は『忠実さ』と『わかりやすさ』にある。

常人が及びもつかないほど博識だけれど、その解説は手取り足取り、ドイツ文学のエヴァンジェリストの如く。

そして、私はページをめくる度、ニーチェやゲーテの息づかいを間近に感じることができるのだ。

|

増補 ドイツ文学案内 (岩波文庫) たんなる文学史に留まらず、ドイツ文学のなかのゲルマン的精神に迫ろうとした本書は、刊行以来多くの読者に深い感銘を与えてきた。そしてドイツ統一という新しい時代を迎えたいま、戦後文学を詳述する一章を加えて同時代の文学史として読者の要望に応えうる内容とした。 |

|---|