ルネ・コロの『ローエングリン』について

昭和の名盤とヘルデン・テノール「三羽ガラス」でも言及しているように、1ドル=80円台のバブル期、日本にも空前のオペラ・ブームが訪れました。

イタリア・オペラの三大テノールが、プラシド・ドミンゴ、ルチアーノ・パヴァロッティ、ホセ・カレーラスなら、ワーグナーのヘルデン・テノール「三羽ガラス」は、ルネ・コロ、ペーター・ホフマン、ジークフリート・イェルザレムです。

いずれも舞台映えのする容姿と愛嬌、一般大衆にも親しみやすいパフォーマンスで人気を博しました。

その中で、私が最初に転んだのは、ルネ・コロです。

オペレッタ出身のルネ・コロは、従来の雄々しいヘルデン・テノールのイメージを覆し、昭和のワーグナー・ブームの立役者となりました。

世界全体が豊かになり、オペラにもエンターテイメント生が求められるようになった80年~90年代は、名指揮者ゲオルク・ショルティと組んで数々の名演を残したヴォルフガング・ヴィントガッセンのような、教科書的な歌唱より、ルネ・コロのように、少し軽めの声質の方が大衆にマッチしたのでしょう。

最盛期には、『ヘルデン・テノールといえば、ルネ・コロ』と言われるぐらい人気を極め、日本でもしばしば来日公演を果たしています。

名盤も多く、レパートリーもワーグナーからシューベルトまで幅広いですが、わけてもセンセーションを巻き起こしたのが、楽劇『ローエングリン』をめぐる、巨匠ヘルベルト・カラヤンとの対立でしょう。

公演は好評だったにもかかわらず、風邪でコンディションに苦しむルネ・コロと完璧主義のカラヤンの間で摩擦が生じ、代役をめぐって騒動が起きたばかりか、進行中のアルバム制作にも支障をきたし、幻の録音になるかと危ぶまれました。

最終的には和解に至ったようで、アルバムの収録も無事に完了し、日本では東芝EMIからリリースされています(現在、国内盤は廃盤)

完璧主義のカラヤンと天上のラッパのようなルネ・コロの歌唱は、今なお不朽の名盤として評価が高いです。

【配役】

国王ハインリッヒ : カール・リッダーブッシュ

ローエングリン : ルネ・コロ

エルザ : アンナ・トモワ・シントウ

フリードリッヒ(テルラムント) : ジークムント・ニムスゲルン

輸入盤は、海外のamazonで購入できます。(日本語のライナーノートは無いと思う)

下記リンクは米国のアマゾンストア。

https://amzn.to/3qv2Q2K

音楽配信サービスのSpotifyもずいぶん探しましたが、いまだに見当たりません。

有志による音源はYouTubeにありますので、興味のある方は下記リンクよりどうぞ。

Wagner - Lohengrin - Karajan Salzburg 10-4-1976

https://youtu.be/hJc8t7A2MHw

*

『ローエングリン』の詳しいあらすじや創作背景は下記の記事でも紹介しています。

投稿が見つかりません。楽劇『ローエングリン』 解説

国内盤の廃盤と幻のライナーノーツ

このCDには、非常に充実したライナーノーツ(ブックリーフ)が梱包されており、おそらく、一般に入手可能な「ローエングリン」の資料の中では上位に位置づけられるクオリティだと思います。

しかし、国内盤が廃盤になったことから、幻のライナーノーツになってしまいました。

中古市場でも少し出回っていますが、すでに2万円以上の高値が付けられ、一般人には手の届かないコレクターズアイテムになっています。

一般向けのローエングリンの資料として、音楽之友社『オペラ対訳ライブラリー ワーグナー/ローエングリン(単行本) 』がありますが、本CDのライナーノーツはこれに匹敵するほどの質量で、ルネ・コロの代役をめぐって、カラヤンとの間に軋轢が生じた、ザルツブルグ・イースター音楽祭における「ローエングリン」のドキュメントも非常に読み応えがあります。

どれほど需要があるか分かりませんが、未来のワグネリアの皆さんのお役に立てばと思い、ここに紹介します。

執筆者は、渡辺護氏、福原信夫氏です。

(ちなみに渡辺氏は昭和にリリースされたワーグナーのアルバムの楽曲解説の多くを手掛けられています)

*

なお、現代とは漢字の用法や送り仮名の異なる箇所もありますが、そのまま天才しています。また、ブラウザで閲覧しやすいように、一部、改行と段落を設けています。

ちなみに、シェルデ河畔とは、ライン川を基点として、オランダ南西部からベルギー西部にかけて広範に枝分かれし、北海に流れ込む大河、スヘルデ川(Schelde)のことです。

また、文献によっては、テルラムント / フリードリヒ の二種類の表記があり、まぎらわしいですが、「テルラムント伯フリードリヒ」です。テルラムントは姓です。

梗概(あらすじ)

第1幕

第1場

アントワープのシェルデ河畔。

ドイツ国王ハインリッヒ1世が、ドイツ諸民族を激励してハンガリーに対する出征の軍隊を募るため、いまアントワープに来ているのである。舞台の奥をシェルデ河が流れ、緑の堤に片寄せて巨木があり、その木陰に、王がザクセンの貴族や兵士たちを従えて坐している。王の側にいた軍令使が合図をすると、舞台上のラッパ手がファンファーレを吹く。王の席の反対側には、当地ブラバントの貴族たちが、武装を正して居並んでいる。王みずからアントワープ訪問の趣旨をのべる。それには両側の貴族たちが合唱で答える。王は、当方の国境地区に脅威をあたえているハンガリー軍を討伐すべく兵を召集するために来たと語り、協力を求める。

ブラバントの貴族フリードリッヒ・フォン・テルラムントは、この封建国が君主無しでいるわけを語る。先代の大公テルラムント伯爵に大公の2人の子エルザとゴットフリートをゆだねて世を去った。しかしエルザはあるとき弟ゴットフリートを森の中にいざなったが、ひとりだけで帰って来た。この王子を見出すためにあらゆる努力がなされたが、取ろうに終った、というのである。

しかしテルラムントはエルザが弟を殺したことを探知し、彼女と結婚することを断念し、フリースランドの公女オルトルートを妻にしたのである。こういって、テルラムントはエルザをここで弟の暗殺人として国王に訴える。居合わす人々はいずれも驚愕したが、国王はそのために裁判を開くことを明示、エルザが呼び出される。

テルラムント伯はエルザに求婚したものの、拒絶され、その腹いせで、エルザを告訴したという解釈もあるそうです。いわば、エルザに恋の恨みを抱いていたところ、悪妻オルトルートにいろいろ吹きこまれ、「もしかしたら王位を取れるかも知れない」とその気になったと。あり得る話ですね。

第2場

無実の罪に問われたエルザは、王の計らいによる神の裁判かかることを承諾し、自分に代って相手のテルラムント伯と戦うべき戦士としては、彼女がある日夢に見た騎士を選ぶと云う。これに対し、テルラムントは何人たりとも我が名誉のために戦わんと虚勢を張るので、神の裁判が行われることとなる。そこで軍令使は高らかにラッパを吹き、彼女の戦士を呼びたてるが、求める男の姿は現われない。エルザはひざまずき危急を救いたまえとひたすら神に祈るのであった。すると奇蹟が起こった。シェルデ河上に、一話の白鳥に曳かれた小舟が現われ、その中にきらびやかな装いに輝く1人の騎士が乗っている。これこそエルザが夢に見たかの人であった。

第3場

騎士は小舟より降り来たり、白鳥に別れのことばをのべて舟を送り返したのち、恭しく国王に挨拶し、エルザに向い、自分を彼女の戦士として選ぶつもりかと尋ねる。彼女がそれを承諾すると、ローエングリンは彼女に厳粛な誓いを立てさせる。「私がどこからやって来たか、私の名や素姓が何であるかと云うことは、私に決してたずねてはいけない」。

こうして騎士は、エルザへの愛を告白し、フリードリッヒの訴えは全く虚偽であると宣言する。王の命により、神の裁判としての試合が行なわれ、騎士は相手を倒して勝をセイし、エルザの身の潔白を証明する。しかしテルラムントの命は助けて置いた。

第2幕

第1場

アントワープの城の庭。夜である。フリードリッヒ・フォン・テルラムントとオルトルートが大寺院の入口の階段に坐している。朝が来ればエルザの結婚式が催されるので、テルラムントは立ち去ろうとするが、オルトルートはこの祭典を利用して復讐をとげようと考えている。オルトルートは異教徒で、魔法使であr。エルザの弟ゴットフリートも彼女が魔法によって白鳥の姿に変えたのであった。テルラムントは良心の呵責と恥辱に悩まされているが、オルトルートはエルザをそそのかしてローエングリンに禁断の問いをかけさせるか、もしくは、できることなら、彼を殺させようと企む、と云うのはローエングリンののように魔力に支えられている人間は、その身体のどんな小さな部分でも、これを切りとれば命を失うからである。

第2場

エルザが自分の部屋でバルコニーに姿を現わし、愛する人を得た幸福をうたう。オルトルートは哀れな姿でエルザの同情を求め、エルザも彼女を自分の部屋に入れることを許す。一旦エルザが退場すると、ひとりになったオルトルートは邪教の神ヴォーダンやフライアに強烈な祈りをささげ、復讐をちかう。彼女はさあらぬていて、エルザの部屋にはいりこみ、ローエングリンに対する疑念の念をひきおこさせようとつとめる。

第3場

場面変わって第1幕と同じシェルデ河畔となる。ラッパの音と共に、ブラバントの軍勢が次々と現われる。彼等はローエングリンの指揮のもとに東方への遠征に出陣しようというのである。国王の感謝のことば。そこにテルラムントの死骸が運びこまれる。女たちに支えられたエルザも現われ、ついでローエングリンも来る。ローエングリンが事の次第を説明したのち、もはやブラバント軍の総帥とはなり得ないことを打明ける。人々の驚愕。エルザが禁問を発してしまった故に、彼は身分を明かして、ここを去らねばならぬのである。

彼は聖杯王パルシファルの子にして、聖杯騎士ローエングリンであり、エルザをその冤罪から救うべき使命を果したのである――こうローエングリンは素姓を打明け、今や聖なる秘密が破られた上は、ぜひなくモンサルヴァートの聖杯の城に帰らねばならない。従って国王について東方へ遠征することはできないが、ドイツ軍は赫赫たる勝利を得て、東方の賊は二度とドイツを犯すことはないであろうと予言する。

そのときふたたびかの白鳥が小舟を曳いて迎えに来たので、彼は悲しめるエルザに、自分の角笛と剣と指輪とを身の護りとしてあたえ、別れをつげる。

そのときオルトルートは喜びにあふれてとびだし、異教の神の復讐を讃美する。彼女は白鳥の首につけた鎖から、その白鳥こそ、自分が魔法をかけた王子ゴットフリートであることを見破り、その白鳥がローエングリンと共に去ってしまうことを喜ぶのである。しかしローエングリンは、河の岸辺にひざまずいて黙祷をささげると、遙かな空から一羽の白鳩が小舟の上に飛んで来る。ローエングリンは喜ばしげに岸辺の白鳥の鎖を解いてやると、白鳥は一度水に潜ったが、美しい少年となって岸に上がった。これこそブラバントの嗣子となるべきゴットフリートであった。オルトルートはこの姿を見て叫び声をあげ、地にたおれてしまう。

王子は国王に対して敬礼をすると、ブラバントの軍勢はみな彼の前にひざまずく。エルザは彼の腕にすがるが、眼を岸へと点じると、ローエングリンの姿はもはやそこにはない。彼はかのは白鳩に引かれて遙かかなたの舟の上にあり、楯に身を支えて立ち、頭を垂れ悲しげな姿に見えた。エルザは弟の腕にいだかれつつ、息絶えて地上にくずれる。

Ⅰ. ローエングリン伝説と創作の経緯

ここでは、「ローエングリン伝説」「歌劇の象徴的意味」「作曲の経緯」「初演」について解説しています。

なぜ聖杯王パルジファルの息子であるローエングリンが、素姓を明かしたために、故郷に戻らなければならなかったのか、「歌劇の象徴的意味」のパートに示唆されています。

ローエングリン伝説

ワーグナーはパリ滞在中に「タンホイザー」の説話に興味を懐いたが、これを通じて、「ローエングリン」のことにも関心を持つようになったらしい。というのは、このタンホイザー説話にワーグナーが連関させたワルトブルクの歌合戦の伝説中には、ローエングリン物語が出てくるからである。

しかし、ローエングリン説話の代表的なものは、 中世の詩人ヴォルフラム・フォン・エッシェンバッハ(1170~1220)の書いた「パルチファル」Parzifalの中に出てくるものである。その概要を紹介しよう。

ブラバント国の公女は才色兼備の美人であったが、神から遣わされる男とでなければ結婚しないと誓った。ブラバンとの貴族たちは、早く国王を選べと公女に迫った。聖杯の護られている白ムンザルヴェーシェ Munsalvaesche にいた騎士ロヘラングリーン Loherangrin は、父パルシファルの命により、敬虔なる公女を救うために白鳥の曳く小舟に乗って河を下り、アントワープに到着した。公女は彼を心から喜んで迎えたが、結婚をするに当たって、この騎士は決して彼の素性を問いただしてはならないと誓わせたのである。

二人は長い年月を幸福に暮らし、多くの子をもうけたが、公女はついに夫の名と素性を尋ねてしまった。するとかの白鳥が騎士を連れ去るべく、再び現れ、騎士ロヘラングリーンは形見として剣と角笛と指環を公女に残し、再び聖杯に仕えるためブラバント国を去って入った。

同じ13世紀にはなおこの他に白鳥の騎士を扱ったものが2篇、ドイツから出ている。その1つはコンラート・フォン・ヴェルツブルクの「白鳥の騎士」 Konrad von Wurzburg Schwanenritter であるが、これはフランスの同名の説話を原拠としたものである。

もう1つは、13世紀の終わり頃にバイエルンのある吟遊詩人がヴォルフラムの作に種々の伝説を加えて拡大したものである。

この後者の方が1813年に出版され、これがワーグナーの目に触れたものであるらしい。しかしこの書はシュシュの点でワーグナーの気に入らず、「この古いドイツの物語」は、文学作品として我々に伝えられているうちで最も価値乏しく、かつ低俗なものである」と、兄アルバートへの手紙の中で書いている。

この1813年に出版された書には、ミュンヘンの学者ヨーゼフ・フォン・下レスが序文を書き、さらにもう1つのローエングリン伝説を紹介している。これはフランスに見出されたもので、それによると、ロヘラングリーンはリサボリー(のちのローレン即ちロートリンゲン)の王女である美しいペライエと結婚した。王女は別に不幸な事情におちいっていたわけではない。しかしここでも騎士は質問を禁じている。しかしベライエ自身は彼がガミュレーとバルシファルの子孫であることを知っていたことになっているから、禁問は彼がどのようにしてやって来たかと云うことに関してだけであったらしい。

ここで興味があるのは、このロヘラングリーンが、悪企みを持つ侍女にそそのかされた男たちによって殺されると云うことで、この点からすればオルトルートは決してワーグナーの純然たる創作とは云えないのである。

歌劇の象徴的意味

白鳥騎士の説話は決して以上3種に限られるわけではなく、ドイツとフランスに伝説として広まって居り、マース河の流域を中心としてライン河とシェルデ河にはさまれた地方に発症したものと推測される。しかしこのような物語は、「さまよえるオランダ人」と同じく、人間の根本心情に基礎を置いた物語であり、同様な物語はさまざまの時代、さまざまの土地に見出されるのである。

ローエングリンにはこの点3つの象徴的意味がふくまれている。

1つは。人間世界における光と闇との闘争であり、しかも光も闇も人間の世界の外から来るものとして、光は人に喜びをあたえ、救済し、闇は人を悲しませ、苦痛におとし入れる。ローエングリンはこの光を現わし、テルラムント伯は闇を現わすものと云えよう。

この意味で北方の主神オーディンの子ツイウの物語もこれに似ている。ツイウは、古代ノールウェー語ではテェールとも云うが、年の神であり、毎年春が来ると新しい年の光をこの世にもたらすために白い鵠(くび。はくちょうの意味)曳く小舟に乗り、暗黒の冬至の国からやって来る。彼は正義の神として人間界の裁判を司り、悪を罰する。

もう1つの人間的性格は、余りに強い好奇心がひとの愛を失わしめるに至ると云う真理で、人間の心の中における愛と疑惑との葛藤と云う、結局はあらゆる物語の根本にひそむ問題である。このような物語の最も代表的なものはおそらくギリシャ神話におけるエロスとプシケの物語であろう。絶世の美女プシケは風邪に運ばれて神秘の宮殿に来り、姿の見えないエロスと結婚するが、その幸福をねたんだ姉たちに唆されて(そそのかされて)、愛人の正体を見届けたため、2人の仲は裂かれてしまう。

ワーグナー自身はゼウスとセメレの物語の例をあげている。ゼウス神は人間の女を愛し、彼女の許へ通って来るが、セメレがゼウスの正妻ヘラにそそのかされ、ゼウスに正体を現わすよう迫るので、遂にゼウスは雷鳴と共に自分の強烈な光の姿を現わし、彼女を焼き殺してしまう。

これと似た話はヨーロッパの民謡には非常に多くあり、また印度の神話ウルヴァシとプルラヴァスの物語や、我が国の民話「鶴の恩返し」も根本敵には同じことを主題としている。思うに人間の愛には美しき仮象をめでる心持と、相手の真実を見究めたいと云う2つの相反する欲求があり、その矛盾がこのような物語を生み出すのであろう。

そしてこれらの神話同様「ローエングリン」は神と人間との連関における1つの真理を象徴するものとも見られる。神は人間への愛を持つ。この愛はグラルの杯によって象徴されている。この杯は救世主が最後の晩餐において弟子たちと共にそれから葡萄酒をのんだ杯であり、十字架上の救世主の血を収めた杯である。それは神と人とを結ぶものであり、それだからこそやがて人間界に下ることを予定されているわけである。ローエングリンは人の愛に答えて地上に来る。人は神をそのまま信じ愛することによって神を迎え入れることができる。しかし人はそのことをよく知りながらも、神について問い正し、神に不当の要求をなし、神をうたがうに至る。その時神は人間から去らねばならぬ。ここに神の「孤独」が常にくりかえされている理由がある。

なおローエングリンにおいてワーグナーは芸術的天才、即ち自己自身の悲劇を象徴したのであると見る節もある。芸術家と世俗界との間に永久の誤解がここに現わされて居る。

芸術家はその芸術性のいくらかを失うことなしには世俗界から愛されることはできない――芸術家の孤独がこの中に意味されているのであると。冬至のワーグナーの境遇から考えると、この寓意的意味をみとめることはできるように思われる。自らは不満足な作品とした「リエンチ」が圧倒的人気を以て迎えられ、精魂を傾けた「オランダ人」も「タンホイザー」も「リエンチ」の成功に遠く及ばず、彼は人々の理解を得てないことを痛切に観ぜざるを得なかった。

「ローエングリン」はワーグナーの愛国心を披鵠(ひれき)し、ドイツ精神を強調した最初の作としても知られている。しかし我々にとってそれは特に興味ある問題ではない。

作曲の経過

すでに述べたように、ワーグナーがローエングリンの伝説を歌劇にしたいと着想したのはパリ時代(1840年前後)にまでさかのぼる。しかしパリでの困窮セル生活や「オランダ人」の創作などで「ローエングリン」のプランを練る暇がなかった。またドレスデンへ戻って来てからも同じ事態であったが、1845年8月マリエンバードの鉱泉に静養におもむいて、この作品の台本のスケッチを作り上げた。

ドレスデンに帰って来てからも、台本の執筆ははかどり、1845年11月17日にはワーグナーは、ある会合で大体出来上がった台本を会衆に読んできかせたのである。その席にいたロベルト・シューマンは「この台本が歌劇としてどのように作曲されるべきか、私には判らない」と意見を述べた。フェルディアンと・ヒラーもその席に居たが、「非常にすぐれた、きわめて効果的なリブレット(台本)だが――ワーグナーがこれに作曲しようとすることが残念だ」と云ったそうである。ヒラーもシューマンもワーグナーの作曲の能力を余り高く買っていなかったのである。

こうして台本は大隊11月27日に完成した。ただしその時の台本の第3幕は今日のものとかなり違っていた。すぐに作曲にとりかかると云うわけには行かず、翌年(1846)の夏ワーグナーがグロースグアウパで休暇をすごした時がこれに当てられた。しかしこの時はおもに頭の中で作曲したので、執筆はスケッチに止まった。1846年の9月9日から書きおろしはじめたが、それも第3幕の最後の場のローエングリンの物語からはじめた。と云うのは「オランダ人」におけるゼンタのバラード同様、ワーグナーはここに全歌劇の核の如きものがあるとみとめたからである。かくて第3幕は1847年の5月に完了した。第1幕の作曲は1847年5月12日から6月8日まで、第2幕の作曲は6月18日から8月2日までに行なわれ、最後に前奏曲が8月28日作曲完了した。それから総譜の執筆にかかり、1846年3月末に完了した。

初演

「ローエングリン」は長い間陽の目を見ることがなかった。1849年5月ワーグナーは革命に参加したかどで、ドレスデンを逃れねばならなかったし、そのため彼の評判は悪く、ドレスデンはもとよりどこの劇場もこれを取りあげようとしなかったのである。ワーグナーはある日楽譜をとり出し、、「死のように青ざめてしまった紙からもう決して音がひびき出さないのではないか」と考え、深い悲しみに沈んだのであった。

しかし、彼がドレスデンから亡命してパリにおもむく途上、フランツ・リストの許に立ち寄ったことは大きな幸をもたらした。

1850年4月21日パリからワーグナーはフランツ・リストにあてて次のような手紙を送っている。

「丁度今僕は僕の『ローエングリン』の総譜を読み返した――ふだん自分の仕事を読み返すなどと云うことは決してしないのだが。この作品を上演したいと云う非常に強いあこがれが僕の心の中に炎え上った。僕はそのねがいを君がしとげてくれることを心から希望する。僕がおねがい出来るのはキイmしかいないのだ。君いがいの何人にも僕はこの歌劇の上演を委ねるつもりはない。君には僕もこの作品を最も完全な、最もおよろこばしい安心感を以て渡すことができる。君の欲するところでこれを上演してくれたまえ。それがワイマールであってもかまわない。君がすべての可能で必要な手段をそのために獲得することを僕は信じて疑わない。君には誰も拒絶することはできないであろう。『ローエングリン』を上演してそれに生命を与えることを君の仕事としてくれたまえ」。

この信頼をうけて、リストは喜んで上演の準備にかかった。1850年9月2日のワーグナーあての手紙にリストは書いている。

「君の『ローエングリン』は始めから終わりまで崇高な作品だ。多くの箇所で僕は心から涙を流しさえした。全体の歌劇が唯一の分ちがたい奇蹟であるが故に、僕は君にこの部分でよいとか、この結合、あの結合、またこの効果、あの効果などと部分をとりあげて強調することはできない」。

かくて初演は1852年8月28日にワイマールでリストの指揮の下に行われた。これはかなり世の注目をひき、外国からも多くの客が参集した。その日は丁度ゲーテの誕生日であった。この作品が脚光を浴びるまでにはリストの並々ならぬ努力があり、上演の際の葬式にもリストが当って周到な準備が行なわれた。リストはこの初演の成果を「比較的満足の行く程度」であったと言っているが、聴衆は格別の反応を示さなかった。この日ワーグナー自身は、スイス、ルツェルン湖畔に聳え立つ(そびえたつ)リギ山上に散策をこころみていた。

このワイマールの初演は舞台も小さく、管弦楽もわずか38人編成のものであり、歌手たちも二流以下であったから、大した出来でなかったのも無理もない。歌手たちの中にはその役が余りにむつかしいので、麻痺したような状態になってしまった人もあったと云う。

しかし次の数年ののちにドイツ国内のいろいろな町で上演されて次第に有名になった。1860年、この好評をきいたワーグナーはまだスイスにあり、「『ローエングリン』を見ることのできないのはこの私だけになりそうだ」となげいた。しかし彼もまた漸く(ようやく)1861年3月12日ウィーンにおいて、この自作をはじめて見ることが出来、「涙の出るほどの感慨であった」ともらした。実に作品が初演されてから10年以上も経っていたのである。

なおそれまでの経過を記すと、先ずワイマール署援護3年にしてウィースバーデン、ついでブレスラウ、ダルムシュタット、ライプチッヒ、フランクフルト、シュヴェリン、シュテティン(1854)、アウグスブルク、ローマ、デュッセルドルフ、ハンブルク、ハノーヴァー、ケルン、リガ、プラーグ(1855)などが相次いでこの作をとり上げた。ベルリンはずっと遅く、1859年に初演したが、1910年までに550回も上演した。ワーグナーを追放したドレスデンは「ローエングリン」を一番しまいに上演したドイツ大都市で1869年であった。

アメリカ初演は1871年4月ニューヨークのシュタット・テアターにて、イギリス初演は1875年5月コヴェント・ガーデンにて行なわれた。パリは1891年であった。

日本の初演は1942年11月東京劇場における藤原歌劇団の公演。

Ⅱ. 台本と音楽の特色

このパートは専門的な内容です。一般のファンには少し分かりにくいかもしれません。

台本と音楽の特色

「ローエングリン」は従来のオペラ台本とは全く異なった形体であり、それ自身で立派な効果を発揮するドラマであった。それはあたかも詩人ワーグナーが「ローエングリン」の台本を書くときに、音楽家ワーグナーを全く忘れてしまったかのようであった。台本だけを見れば、それは形式的にも完璧であり、説得力を持っていて、もはや音楽は必要ないと思われるくらいである。例えば第1幕の構成を見ても、聴者を緊迫させ、引きつけて行く技巧は見事であり、それは無駄なく高められ、満足の行くように解決される。「この幕の劇的発展は1つの自然現象のような必然性をもって行なわれると云ってよい」とワルター・フリードレンダーも述べている。

ワーグナーは自作「タンホイザー」について、「どこにも見出されない位に簡潔で、変更したがい」と云っているが、このことばは「ローエングリン」に一層よくあてはまる。他の3幕も同様に緊密に構成されている。すべての台詞、すべての場は実に有機的に全体の中に織り込まれている。(「オランダ人」其の他と同様、ここでも古来のドラマトゥルギーを守って1日の中に事件が終ってしまう。)。

「第1幕の怖ろしいまでのクレッシェンドはその頂点が熱狂的な歓呼の声に見出される。このクレッシェンドの効果は楽匠自身によってももはやこれを凌ぐことは殆どできなかった。ただ「トリスタン」の第1幕では上昇の内的な方はおそらく、もっと感動的に併用するが。さてまた「ローエングリン」の次の2幕の構成も、容赦のない首尾一貫性を以て展開する。抒情的な休憩店には一層豊かであるが、どこにも死点と云うものがない」とイステルは云っている。

そして全体の構成は内容にそった対照効果に組立てられている。第1幕と第3幕は昼で、その中間の第2幕はオルトルートの夜の世界であり、劇全体のはじめと終りはローエングリンの出現と退去によってしめくくりが行なわれている。

台本の持つ統一性の在る緊密さは同時に音楽をも規定する。前作「タンホイザー」ではそれ自身でとざされた番号楽曲があった。それはアンサンブルばかりでなく、独唱曲でも同様であるが、「ローエングリン」はそれらが全体の流れの中に溶解してしまっている。古いオペラ形式をまだ思い出させるのは、合唱に柔よく名役割があたえられていることであろう。

しかし合唱そのものの扱い方には進歩が見られるのであって、劇の中に有効に生きて居り、しかも閉された番号として扱われるのでなく、劇の発展の中に分散的に組入れられるか、またかなり長く現われる場合でも、開かれた形式である。つまり合唱は従来のオペラのようにインタールードとして、歌を歌うのではなく、専ら台詞を語るのである(但し花嫁の合唱は別である)。このように合唱を重視することをのちにワーグナーは「ニュルンベルクのマイスタージンガー」以外には行なっていない。

「ローエングリン」には従来の意味のアンサンブルもない。2つの声が一緒に歌うと云う二重唱は全歌劇中3回洗われるが、何れもドラマの側からその存在を正当化されているものである。オルトルートとテルムランとは共に叛逆の謀略をめぐらすのであるし、エルザとローエングリンの愛は共通した幸福感をたかめているのである。

独唱には従来の番号アリアはなくなっているが、一件まとまったアリア的性格を持つ「エルザの夢」や「ローエングリンの語り」などはドラマとしての内容から当然そのようにならざるを得ないものである。しかしここではそれは閉された形式ではなく、簡潔で、全体の流れの中に入りやすく作られているから、リサイタルやレコードでもやるようにこれだけを取り出してアリアにすると何かまとまった印象を与えないものになってしまう。

「ローエングリン」においては詩はまだ脚韻が用いられているが、それにつけられた旋律はかなりシェプラッハメロディーに近づいている。明確なアリアは捨てられているが、それよりも重要なのはいわゆる「レチタティーヴォ」が消滅したことであり、そのためこの歌劇は音楽の重要性を強く印象づけられる。ワーグナー威信1850年9月8日リストにあてて「ローエングリンのどこにも私は声楽の部分に『レチタティーヴォ』と書かなかった。歌手たちはその中に何らかのレチタティーヴォがあると考えてはならない。むしろ反対に、ことばの話されるアクセントをきわめて正確にうつしとったから、歌手はただ指定されているテンポを正確にまもり、各々の音をその正しい音価(音長)によって歌えば、ことばの表現を完全に支配することができるのである」と書いている。

「ローエングリン」においては劇の構成からも音楽的統一が容易になるように作られている。「さまよえるオランダ人」ではダーランととエリックの2人の人物画本来のドラマの発展のながれの外に立っていたが故に、音楽的様式の単一性を獲得することがでいなかった。この二人物につけられた音楽だけが何か異質的な様式をもっていたことは否定できない。また「タンホイザー」もこの主人公の性格における動揺する不安定なものが音楽的単一性を形造るさまたげをなしていた。しかし「ローエングリン」以来ワーグナーは常にその作品に1つの特殊な気分、明瞭な特徴を持つ音楽的表現を行なっている。

「ローエングリン」では劇の単一性の故に、ワーグナーは複雑な音楽を書く必要がなかった。彼独特の「単純性」はこの作品から強く表面に押し出されて来る。声の扱い方にも管弦楽にも単純性への指向は明らかであり、ただ極めて必要なものだけがここでは音となって現われているのである。

たとえばここに現われる和声はロマン的様式を持つが、いつも明確で論理的である。新しい音響へのここrみは余り見られない。ただ長和音と単和音を結合して独特の和声感をつくることはこの作品の特徴と云えよう。これは最初の聖杯の動機(1)にもイ長調和音と嬰ヘ短調和音として現われている。

指導動機の使用法もますます巧妙になり、特に劇的効果をあげる上に最も有効に用いられている。禁門の動機の如きは、その不吉な感をもたらす音調によって、適切な箇所に出現し、到底文字や言葉では表し得ない迫力のある心理描写やシチュエーションの抽出を行なっている(一例だけをあげるなら、第二幕の終りで人々の歓呼の中にローエングリンとエルザが寺院に入って行くとき、管弦楽は禁問の動機を奏して2人の運命が不幸に終ることを予感させる)。

調性を劇の内容的意味と結合させることは、前諸作よりさらに徹底して行なわれている。前奏の調であるイ長調はいわばこの曲の主調であり、ローエングリンの意味を強調するときにはこの調が現われる。それはまた聖杯を意味する調であり、分割されたヴァイオリンの高音域の音色と短和音を交えた独特の和声と密接に結合されている。ことに第1幕でエルザの祈りによってローエングリンがはじめて現われる時のイ長調で悲しげにひびくのである。オルトルートとテルラムントの陰険な世界は、当然イ長調の平行短調である嬰ヘ短調である。この調の何とも云えぬ暗い感じはイングリッシュ・ホルン、さらに殊にこの頃からワーグナーが重用しはじめたバス・クラリネットの音色で強調されている。トランペットの音色で強調されている。トランペットの吹く輝かしいハ長調はドイツ国王ハインリッヒの姿である。そしてエルザはやわらかな木管の音による変ロ長調で表現される。

和声の点よりも音楽の革新的意義は管弦楽法に見出される。管弦楽は三管編成であるが、これによってワーグナーは三和音を一つの種類の楽器で表現できるようにしたのである。これによって従来考えられもしなかった音色の驚くべき純粋さと豊かさとが獲得された。弦もまた従来の5声部の限界を破って極めて多くに分割される。前奏曲の天上的な音響を獲得するため、ワーグナーは4つのヴァイオリン・ソロと多声に分割されたヴァイオリンを置いた。

さながら、ディズニーの長編アニメのように、音楽的にも、ストーリー的にも、流れが明瞭で、視点がぶれることがありません。

オルトルートとテルムント伯ハインリッヒの場面もありますが、『白雪姫』に喩えたら、マレフィセントが魔法の城で毒リンゴを仕込むのと同じ、一瞬、画面に登場するのがサブキャラに入れ替わっても、物語の視点は白雪姫にあるので、話を見失うことがありません。

その後の展開も、「やっぱり……」となるので、違和感が無いんですね。

その点、オランダ人やタンホイザーは、ヒロインが遠くで死んで、メインキャラも失意のうちにエンディングを迎えるので、人によっては話が見えないと思います。

ローエングリンのように、新婚の床でエルザとローエングリンが向かい合い、ラストまで一気に持って行く一本線が無いので、いまいちラストの盛り上がりに欠けるのです。

全作品を通しても、ローエングリンの大衆的な分かりやすさは際立っているし、音楽的にも、映画のサウンドトラックみたいに聞きやすい、というのが一番人気の理由ではないでしょうか。

Ⅲ. 登場人物の性格について

ここでは、ローエングリン、エルザ、オルトルート、テルムラント伯の四人について解説されています。

オルトルートの政治的な性格の解釈が興味深い。

ローエングリン

この歌劇において主人公ローエングリンにどんな意義をみとめるかは、必ずしも明瞭でない問題である。さまよえるオランダ人やタンホイザーは超人間的な運命を負わされてはいたものの、その苦悩と解決すべき課題は人間的なものであった。ローエングリンは高所から人間界へ降って来る。「清純にして崇高な王国から地上の感情世界に参加するために下降したのであり、不死のものが死するものの幸福を欲求しているのである」とユリウス・カップは解する。このテーマはロマン派文学の主題であり、ワーグナーも最初の作「妖精」でこころみたが、そこでは幸福な結末を持っていた。しかしローエングリンではこの主題に含まれている矛盾の故に悲劇的結末に至るのである。

しかし神的なものがその孤独を捨てて、愛し愛される人間性となりながら、しかも神性を棄てきれない(禁問)と云う主題は原理的には承認できても、劇の主題としては直接に我々の実感を呼びおこさない。なぜなら我々は先ず人間であって、神ではないが故に、神から出発することに困難を感ずるからである。

そこで我々が「ローエングリン」と云う題名にもかかわらず、感情的にはこの主人公から離れてエルザの側に一層近づいて行くことも当然である。ローエングリンが第1幕で「エルザ、我汝を愛す」を叫ぶとき、観衆は充分の共感を呼びおこさないにしても、エルザが次第に騎士の素姓を素人する気持になって行くことに同情を持つことができるのである。そして実際ワーグナーはこの心理の変化を巧みに、説得力を以て描いている。

半ば神性を持っているローエングリンの役は他のテノール役とは異なった困難さを持つ。イタリアのテノール歌手マリオ・デル・モナコがローエングリンをはじめて歌ったとき、「ローエングリンを演ずることは軍隊で気をつけをしているようなものだ。軍隊の場合と同じように緊張の余り気が遠くなってしまう。4時間のあいだ動かずにまっすぐ立っていて、ことばを通じてすべてを伝えなければならぬと云うことはどんな感情のはげしいヴェリスモの役より緊張を要する」と述懐した。

エルザ

エルザの役は天上的なものと人間的なものとの接触点であり、単に愛する清純な乙女ではなくして、オルトルートやテルラムントによって表現される背反の力は、エルザによってローエングリンに向けられるのであるから、彼女はいわば物語の展開する中心に立たされているわけである。ワーグナーが彼女の旋律に最も楽観的な形体をあたえていると云うことを以てしてもそれは了解できるであろう。しかしエルザは充分描ききれていない。「オランダ人」のゼンタ程にはその劇的性格を表現できる場が充分にあたえられていない。ここにエルザを演ずる歌手にとってのむつかしさがある。しかもこの役を説得力を以て演ずることは劇全体の感銘をあたえるその強さと大いに関係があるのである。

エルザは余りに物語の中心にすえられたために、性格的には明確で、その意義も一元的であって、余り複雑な意義は持たないように見える。しかしローエングリンにとってエルザはどんな意味を持っていたのであるか。この点において彼女の存在は特殊な性格を持って来るように思われる。ローエングリンは自己の素姓について、またすべての事件について来るように思われる。ローエングリンは自己の素姓について、また全ての事件について知っている。その知は殆ど完璧である。ただエルザが果して禁ぜられた問を永久に発しないであろうか、どうかと云う点のみは彼は道なのである。そのことが彼のエルザへの憧憬となる。

知者は未知であることに、無意識であることにあこがれている。この「未知」「おろかなること」に価値をみとめようとすることを、のちにワーグナーはジークフリートやパルシファルに人格化した。ローエングリンはその未知を以て自らの完全性を補おうとしているのである。こう考えると、ワーグナーがエルザについてのべた、次のような難解な発言も理解できるようになるであろう。

「エルザは意識されざるものである。ローエングリンの意識された本質はこの未意識の中にすくいを求めようとあこがれている。しかしこの要求はまた、ローエングリンの中における意識されざる必然性である。そしてこの必然性によって彼はエルザの本質に親近感をいだいているのである。

オルトルート

「ローエングリン」の人物中シャープな輪郭を以て、明確な性格に描き出されているのがオルトルートである。作者が彼女の描出に力を入れていることは、そのかなりくわしい説明を以てしても了解できる。

「オルトルートは愛と云うものを知らない女である。このことによって、すべてのこと、ことに最も恐るべきことが云い表わされているのである。彼女の本質は政治である。政治的な男は嫌悪すべきである。しかし政治的な女は恐怖すべきである。この恐怖すべきことを私は表現する必要があった。この女にも愛はある。それは過去への愛であり、没落した種族への愛であり、祖先への誇りの恐るべき狂的愛であり、すべての生きるもの、真に存在するものへの憎悪としてのみ自己を表現できる愛なのである。我々は、歴史の上に政治的な女より以上に恐怖すべき者を知らない。であるから、エルザへの嫉妬――云わばフリードリッヒ・テルラムントのための――がオルトルートの行動を決定したのではない。そうではなくして、彼女の情熱のすべてはただ第2幕の1場面に露呈されるのである。エルザが舞台から去ったあとで、階段を飛び上がり、彼女の古い、ずっと前に消滅した神々に呼びかける場面である。彼女は反動家であり、ただ古いものにのみ執着し、それ故すべての新しいものを敵視する。しかもそれはことばの最悪の意味においてであり、彼女は腐敗してしまった彼女の神々に再び生命をあたえるために、世界と自然とを根こそぎ絶えさせようとするのである。この彼女の情熱においてオルトルーツは恐るべく偉大である。それ故彼女の表現には偏狭なものがわずかたりとも入りこんではならない。彼女は決して、意地悪そうに、またひねくれて現われてはいけない。彼女の侮蔑や奸計の表出は常にその恐るべき凶器の全力を表すものでなければならない。この狂気は他を抹殺することか、自己自身を抹殺することによって満足させられるのである」。

オルトルートは第1幕ではずっと舞台に出ているが、アンサンブルの中の余り重要でないパートを除いては、1つも歌わないのである。これは作者の巧妙な意図からでたもので、オルトルートは夫のテルラムントを表面に立たせてローエングリンと戦わせながら、背後にかくれた実際の張本人であることをこれによって示している。このように歌わずにいながら重要な役を演ずるのは、「マイスタージンガー」の第2幕におけるワルターや、「パルシファル」の聖杯の場面におけるパルシファルなどに同列が見出される。だからこの「ローエングリン」第1幕でも、観客にオルトルートの存在を有効に知らしめる演出が望ましい。

それだけに第2幕はオルトルートが支配者である。冒頭のチェロの動機は暗鬱な彼女の動機であり、これがヘ短調で奏せられるのも、意味深い。この旋律すべき陰険な調こそ彼女の性格を物語るものだからである。テルラムントは敗れて、自棄的であるが、オルトルートは冷静である。彼女にはコントラールとの低い声域があたえられているが、次第に憎悪の感情に高潮し、邪神に訴える場面となるやフォルティッシモで高い嬰イ音を1小節半にわたって歌いつづける。そして彼女は暫くの間、非常にブリリアントなハイ・メゾ・ソプラノの音域を歌わねばならない。つまり2つの声域を要求される、困難な役柄であるが、すぐれた歌手にとってはきわめてやり甲斐のあるよう、非常に効果的に書かれている。

テルラムント拍フリードリッヒ

テルラムントは根本において全くオルトルートの奴隷である。しかしその性格において彼は説得力を以て描かれている。第1幕において、先ず彼が輝かしい戦功を以て王から尊重されていると云うことは重要である。それだからこそ、妻に咳されたとは云え、ローエングリンとはげしく戦う意志を持ちあわせている。しかし彼はもろくも敗れ、既にこの幕においてその正体をあらわす。第2幕ではこの「英雄」は完全にその裏側を露呈し、オルトルートの泰然とかまえているのに反し、良心の呵責に悩まされ、右往左往するばかりである。テルラムントはその妻から1度裏切られたにも拘らず、もう1度その言葉を信じてしまう、きわめて単純な性格の男として明確に描かれている。

現代にも似たような夫婦は存在し、どこか隣の亭主を連想してしまうから、余計で親しみも湧くのだと思います。

また、オルトルートの造形は、数ある悪役の中でも非常に分かりやすく、『ニーベルングの指環』のハーゲンやアルベリヒらに比べたら目的も明確です。(同じ復讐でも、対象と手法がはっきりしている)

加えて、第二幕のドラマチックなソロが印象的なので(ゲルマンの神々に復讐を誓う)、一度見たら忘れられないキャラクターです。

ローエングリンが成功したのは、ひとえにオルトルートの造形にあると思うし、ワーグナーが力を入れて創作したのも納得です。

各場の音楽の解説

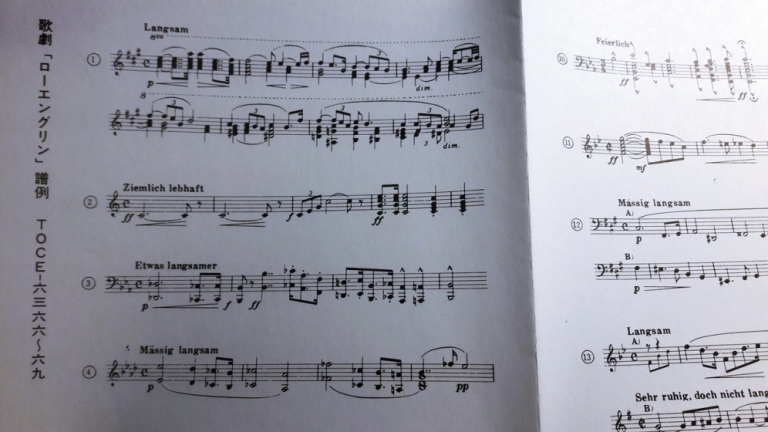

当アルバムには、重要な動機(モチーフ)を示した譜例が梱包されており、それぞれに番号が振られている。

()内の数字は、各動機に紐付けされており、どれが、どの動機か、一目で分かる構成になっている。

前奏曲

ワーグナーははじめフランス式の序曲をこの歌劇につけるつもりでいた。ゆっくりした導入部とアレグロから成るものであったが、作曲の途中で考えが変わり、この緩徐度入部が前奏曲となり、アレグロの数小節は第1幕冒頭の導入として用いられている。

この「ローエングリン」以来ワーグナーは、「序曲」形式をすてて、「前奏曲」を探ることになったのである。前奏曲は序曲に比し、一元的である。つまりそこには多数の旋律が現われるにしても、全体的に気分は1つに統一され、多くはテンポも変化しない。これによりワーグナーは音楽的に独立した曲の意義を減少させ、一層密接に歌劇自体に結合させるようにしたのである。前奏曲では、歌劇の詩的理念を示すか、第1幕の気分を呼ぼうするか、その意味はいろいろであるにしても、ずっと単純な構成をとっていて、その意味を聴者が容易に把握できるようになっている。

さて「ローエングリン」の序曲は、ワーグナーによれば「グラールの聖杯が奇蹟力を蔵しつつ、天使の群れに伴われながら、至福の人々のもとに下ってくること」を示すのであるという。更に楽匠自身この曲の内容を次のように説明する。「最高の、天上的愛の恍惚たるまなざしは、はじめに、いと明らかなる青き天の霊の凝りかたまりて、いと妙なる。ありともあらざるとも認めがたきほどの姿となりゆくのを見る……或は喜ばしき苦痛が身をはしり、或は見る者の胸に至福の快さが湧き起る……ついに聖杯みずから奇蹟のまま、あからさまなる現実に現われ、これをみとむる資格のある人のまなざしにとどっく。五感は萎え、見る者は祈りのうちに地に伏す。されど愛の喜びに自己を喪いたる者の上に聖杯はその祝福を注ぐ。これもてこの者は聖杯の騎士となりたり。天使の群れは貞淑なる喜びに、ほほえみつつ、見おろしつつ、高きへ登り行く。地上に涸れたる愛の泉を天使らはふたたびこの世へおくり、聖杯を地へかえし、純き人の守護にゆだねたり」。

しかしワーグナーのこのような解説は特に標題楽的な意味での曲との結びつきを示しているのではないであろう。音楽的には曲のはじめに聖杯の動機が現われ、これが全体を支配している。この弦の最高音域にはじまる主題はしずかに降って来て、音量を増しつつ、遂にかがやかしいローエングリンの動機(楽譜6)となり、また静香に、最後の聖杯の動機に戻る。

従ってこの前奏曲は、第1幕の気分を描くものではなく、この物語の導入とも云うべき聖杯のこととローエングリンの素姓を示しているのである(ローエングリンの動機 <6> は要するに聖杯の動機 <1> から導き出されたものにすぎないから、ここでは前奏曲の一主題性は保たれている)。

第1幕

第1場

シェルデ河畔。ここはテルラムントがエルザを彼女の弟の暗殺人として訴える場面である。国王が貴族や武士などをしたがえて腰かけている場面で幕が開く(幕開きの音楽)。舞台上のラッパ手がファンファーレを吹く(楽譜2)。テルラムントが、エルザがどうして殺したかを語る場面は、言葉も早くなり、弦がトレモロでアジタートに伴奏する。彼が妻のオルトルートを紹介したあと、訴訟の動機(楽譜3)が現れ、エルザを訴える。人々の驚き。エルザは軍司令によって被告として呼び出される。この場は王、テルラムント、軍令使などバス、バリトンの声域が揃っていて荘厳な趣を出すが、ディスクの場合は台本に頼って聴き、はっきり聴き分ける必要がある。

第二場

エルザの祈りが中心になる場面である。前場の終りに弦のピッチカートのト音が1つ打たれ、一座の緊張の中にエルザが進み出る。オーボエとイングリッシュ・ホルンがやわらかに「無罪の動機」(4)を奏する。この動機は合唱の中にくりかえされるが、聖杯の動機(1)が少しほのめかされて、エルザの無罪がローエングリンによって証されることを暗示する。王はやさしくエルザによびかける。王の間に彼女は答えず、夢み心地であるので、人々がいぶかる。次にエルザの夢の物語となる(5)。

エルザは見た夢を語ろうとするが、王は今は自分を弁護する時だと彼女の注意を促す。

しかし彼女はこれに耳をかさず、喜びに陶然として、夢に見た騎士のことを語る。弱音器をつけた弦が、聖杯の動機(1)を奏し、彼女が語りはじめると、ローエングリンの動機(6)が管弦楽に現われる。人々はいぶかしがるが、テルムラントはそんなことに怖れはしないで自分の今までの業績をたたえる。

しかし王はこの判決を神の裁きにゆだねようと宣言する。神の裁判の動機(7)がおごそかに奏せられる。そこでエルザは夢に見た騎士を、我が戦士にえらび、彼が勝利を得た時にはその妻となると誓う。軍令使は高らかにラッパを吹き(7)、エルザの騎士を呼び出すが、返事がない、人々の不安。もう1度ラッパの呼出し。答がないのでエルザはすすみ出て、騎士の現われるように神にいのる。バス・クラリネットが暗く訴訟の動機を奏する。それから「エルザの祈り」となる。

後半には合唱が加わり、ローエングリンが白鳥の舟で登場する。ローエングリンの動機は軽くトランペットで現われる。「奇蹟だ」と口々に叫ぶ人々の合唱は壮麗にふくれ上がり、静かになって次の場へ続く。

第3幕

先ずローエングリンの白鳥への別れの歌(8)。伴奏に現われる木管の和音形(8A)は、長3和音と短3和音との結合で、すでに述べたようにこの歌劇の気分を決定するものであるが、これは白鳥の動機として清らかな、天上的な姿をよく表わしている。この「白鳥への別離」の歌は音域もせまく、語りかけるようでしかも美しい旋律である。これに続く人々の感嘆の合唱も、適度に複音楽的でなく、いかにも自然である。ローエングリンは王の前に来り一礼する(3本のトランペットのファンファーレ)。次のローエングリンと王、つづいてエルザとの対話には聖杯の動機が裏づけとなっている。

次に有名な「禁問の動機」が出る。これはローエングリンの「われにゆめ尋ねたもうな」と云う禁問の句に節づけられて居る(9)。彼はこれを2回くりかえすが、2回目は一層決然と歌われる。ローエングリンはテルラムントの訴えが虚偽の事実に基づいたものであることを指摘するが、そこには訴訟の動機(3)が用いられている。騒然たる人々のつぶやきや叫びはワーグナーがすでに「アンホイザー」で用いた巧妙な複音楽的手法である。テルラムントははげしく抗言するが、伴奏の連続する和音がその不安をかくし切れない。ラッパが鳴り、戦のウンビがなされる。軍令使正義によって勝負が決定されることを宣言する(7.神の審判の動機)。王は神の判決の正しく下ることを祈る(王の祈り 10)。これには人々も加わり、荘厳な重唱や合唱となる。それもやむと管弦楽だけとなり、気分は重苦しくなり、舞台上のラッパがひびいて(2)、王は戦の開始を指示するため、彼の楯を剣で3回ウツ。はげしい一騎打ちの音楽。そのあとのエルザの喜び(11)。それに続く合唱は前半がこの【エルザの喜びの動機」、後半はローエングリンの動機」(6)を基にしている。

第2幕

第1場

前奏は暗鬱な夜を描く。腹黒いテルラムントとオルトルートのみじめな運命である。低弦が「オルトルートの魔法の動機」(12A)を奏し、つづいて「呪いの動機」も出る(12B)。これと対極的な運命を示す「禁問の動機」(9)も木管に現われる。低音の旋律は次第に盛り上がると、突然舞台の上からファンファーレがひびく。まもなく朝ともなれば婚礼の式が行なわれることを予告しているのである。テルラムントは良心の呵責にさなまれ、恥をうけて生きねばならぬことを恨んでいる。性急な和音連続が彼の不安な心を語る。再び宮殿からラッパの音がひびく。

これにつづくテルラムントとオルトルートのはげしいやりとりは、ワーグナーがレチタティーヴォ様式を基礎にして見事なドラマの様式を獲得した証左である。オルトルートはいたずらに興奮する夫をなだめ、エルザに禁断の質問をするよう唆すことをすすめる。魔法の動機(12AB)が出没する。従来の2重唱形式に従い、2人の対話は1つに合一されるが、ワーグナーはこの形式を逆用して独特の効果を生ませた。はじめは臆病であったテルラムントも妻のたくらみに賛成して、2人のことばが1つになるのは当然だが、そのオクターヴ・ユニゾンの奇妙な単純さは、全くグロテスクである。

第2場

エルザが自分の部屋のバルコニーに姿を現わす。クラリネットに「エルザの現れの動機」(13A)が現われる。エルザが恋の幸福を歌い、こちら側では腹黒い2人がささやいている。エルザとオルトルートの2重唱は話すようなスタイルにならず、2人は充分声をひびかせている。この場合オルトルートが強引にエルザの同情をひき起そうと畳みかけて行く様が、このスタイルでよく表されている。一時彼女が1人になって、魔神フライアに祈る「復讐のちかい」(14)では、この役がメゾ・ソプラノにかかわらず高い嬰イ音が強く長く(全音符!)が引かれ、度々出る。オルトルートがエルザに不幸が訪れるかも知れぬと云うと、管弦楽に「禁問の動機(9)」がイングリッシュ・ホルンとバス・クラリネットで不気味に現れる。オルトルートのことばもエルザの心を動かすことができない。美しい女声2重唱となる。「エルザの献身の動機」(13B)が流れて行く。暗い気分となりテルラムントが自ら復讐を行なわなければならぬことを決心する。

第3場

実際の舞台は非常に美しい暁の場面である。遠くのとりでで近くのとりでからラッパが互いに呼び合う。その音は次第ににぎやかになって、ニ長調からハ長調に転じ遂に軍令使のラッパが呼ぶ(2の動機)。人々が次第に集まって来る。2つの4部合唱が、一体何事が起こったのかといぶかしがる人々の驚きを表す。軍令使は3回布告を発する。第1回目はテルラムントの追放、第2回目はエルザのために戦った武士を彼女の夫と定めること、第3回目はローエングリンが戦にでることを宣する。それぞれに人々の反応がある。軽快な音楽となり、4人の侍童がいそがしく階段を降りて来て、人々に場所を開けるように云う(4重唱)。

第4場

多数の貴婦人たちが行列を作って現れる。(15A、13A、15B、15A)。エルザも現れて、人々は彼女に祝福の合唱を送る(2つの男声4部合唱)(15A、15B)。やがて女声も加わり、壮大に高まる。オルトルートが現れ、かの騎士は魔性に違いないと主張する。この場面は彼女がエルザばかりでなく群衆と対し、劇的な緊張を盛り上げる。オルトルートの歌唱は音が跳躍して難曲だが、このような様式はワーグナーの後期の作品では姿を消す。彼女の言葉の終わるか終わらぬ中に王が登場して来るのもこの場の緊張を高めている。

第5場

国王やローエングリンが登場(2)してこのさわぎをいぶかる。ローエングリンはエルザをやさしくなぐさめ、共に寺院に詣でようとする(「エルザの献身の動機」)13Bから展開された「エルザの花嫁の行列」15Bが管弦楽に現れる)。テルラムントが現れ、一行をとどめる。彼はローエングリンを神を欺いたものとして訴え(「神の審判の動機」7)、その名と周防をうち明けるように求める。ローエングリンは、何人にもそれを明かすことは許されないが、唯エルザが要求するときは、返答をこばむことが出来ないと答える。「エルザ!」と云う彼の叫びにチェロが悲しく「呪いの動機」(12B)をくりかえす。エルザは不安におののいている。彼女の心はぐらつきはじめた。イングリッシュ・ホルンに現れる。「禁問の動機」が彼女の胸を苦しくしめつける。王をはじめ人々も異様な感動に打たれる。次のすばらしいアンサンブルは「魔法の動機」(12A)「復讐の動機」(12B)が入りまじる。エルザはもちろん禁じられた問を発しはしないが、うたがいは彼女の心に深く喰い入ったのである。後半には「禁問の動機」が現れる。この場面は音楽の力を最大限に利用した感動的な場面である。

次にはテルラムントとローエングリンがエルザを自己にひきつけようと争う。エルザはローエングリンの言葉に従い、寺院に入って行く(15A)。ただ最後にはまた「禁問の動機」が不吉にひびく。

第3幕

前奏曲

第3幕の結婚式へ導くための気分を作り出す。爆発するような「歓喜の動機」により始まる。木管、金管、シンバルなどがこの饗宴に参加する。豪壮なトロンボーンの主題(16A)がひびき、中間部になると弦と管の奏する優美な動きとなる。後半は再び前の加齢雄渾な音楽が帰って来る。トロンボーンの主題が奏せられたのち、曲は静かになって幕があく(この前奏曲が独立して奏せられるときは、このあとに「禁問の動機」が威嚇するように暗い影を投げて曲を終わる)。

第1場

新婚の間、結婚をことほぐ行列(16B、婚礼の合唱「結婚行進曲」)に導かれてローエングリンとエルザが登場。

第2場

2人は新婚の喜びに酔い、愛の2重唱を歌う。ここに「愛の主題」(17A)がくりかえされる。しかし2人の会話は次第に危険な領域に入って行く。「あなたが神の思し召しでお出でになったことが判りました」とエルザが語る所では「ローエングリンの動機」(6)が奏せられる。彼女は恋人の名を呼べない苦痛を訴える。ローエングリンは開いた窓から花園の美しさをエルザに示す(17B)。美しい抒情的なテノール・アリアである。しかしエルザの心の不安は次第次第に増大し、遂にこらえきれなくなって、運命的な問を発してしまう(エルザの歌唱につけられた半音階的な和音構成の効果は圧倒的である)。

その時テルラムントが闖入する。ローエングリンはとっさにエルザの差し出す剣を抜いて斬りたおす。ほんの瞬間である。エルザも気を失って倒れる。

長い沈黙。ティンパニの音。チェロがすべての運命の終わったことを告げる。クラリネットが愛の旋律をかなでる(17A)。

エルザは目ざめて許しを乞うが、「神の審判の動機」(7)が断然これを拒絶する。ローエングリンはテルラムントの死骸を王の前に運ぶことを命じる。「魔法の動機(12A)」が腹黒い男の終末を告げる。ローエングリンは鐘をならす。侍女が現れる。彼はエルザを王の前に連れて行くように命ずる。聖杯の動機(1)や禁問の動機が現れ、そのあとに遠くからきこえるラッパのひびきが交錯して印象的にこの場面を終わる(2)。

第3場

再びシェルデ河畔。

ラッパの音。ブラバントの軍勢が続々と登場。壮麗な行進曲が続く。テルラムントの死骸が運び込まれる。ローエングリンがレチタティーヴォ風の歌唱によって3つの訴えをする場面は感動的である。

「神の動機」(7)が鳴り、彼はテルラムントを斃(たお)したことを告げるが、王位以下騎士たちはこの動機(7)を以てそれは神の意志であると答える。ローエングリンがエルザの質問のことを告げたあと、人々の悲しみの表現は短いが最も美しい合唱の1節である。

ローエングリンの聖杯の物語はイ長調の3和音の天上的な響きに乗って静かにはじまる。テノールの声質をよく生かした曲としてこれだけでもよく歌われる。ここには聖杯の動機(2)が基本を成しているのは云うまでもない。元来ワーグナーはこの聖杯物語の独唱に第2節を書き、そこでのエルザの危急がいかにしてモンサルヴァートに知らされたかを述べたのであるが、あまりに長くなるため作者によりカットされた。

ローエングリンの白鳥への呼びかけにはじまる「別れの歌」も変化に富んでいて、力作である。そのはじめは第1幕の「白鳥への別れの歌」道よう、「白鳥の動機」(8A、B)に始まる。

ギャラリー

ワーグナーが大変な読書家であったことは、バイロイトの『ヴァーンフリート荘』の書斎を見ても分かります。

文学、哲学、美術、等々、様々な本がずらりと並んでいます。

(参考 : 現実社会と魂の居場所 映画『ルートヴィヒ』(2012年)とバイロイト祝祭劇場の旅行記)

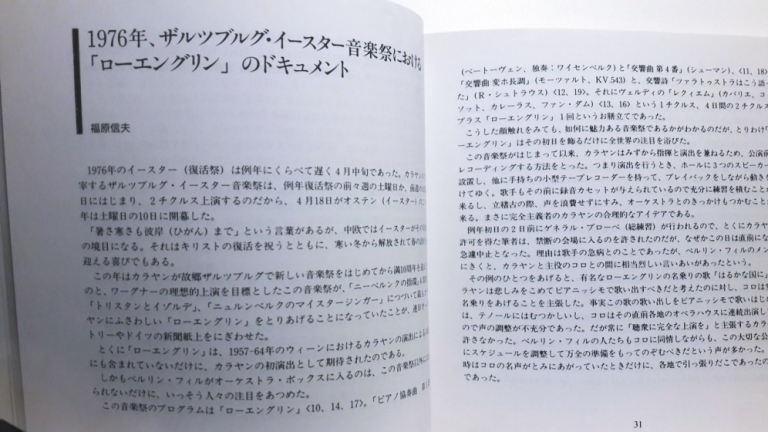

1976年、ザルツブルグ・イースター音楽祭における『ローエングリン』のドキュメント

1976年、ザルツブルグ・イースター音楽祭で開催された『ローエングリン』は、ルネ・コロの歌唱も好評だったにもかかわらず、完璧主義のカラヤンの気に入らず、代役をめぐって、一大騒動となりました。

ルネ・コロのパートを除いて、アルバム収録も進んでいましたが、このまま対立が激化すれば、未完のまま終ってしまうのではないかと危ぶまれたそうです。

ライナーノーツに収録されている解説です。日本ではもはや入手不可なので、ここに紹介します。

1976年 ザルツブルグ・イースター音楽祭

1976年のイースター(復活祭)は例年にくらべて遅く4月中旬であった。カラヤンの主宰するザルツブルグ・イースター音楽祭は、例年復活祭の前々週の土曜日か、前週の日曜日にはじまり、2チクルス上演するのだから、4月18日がオステン(イースター)のこのトシは土曜日の10日に開幕した。

「暑さ寒さも彼岸(ひがん)まで」という言葉があるが、中欧ではイースターがその気候のの境日になる。それはキリストの復活を祝うとともに、寒い冬から解放されて春の訪れを迎える喜びでもある。

この年はカラヤンが故郷ザルツブルグで新しい音楽祭をはじめてから満10周年を迎えたのと、ワーグナーの理想的上演を目的としたこの音楽祭が、「ニーベルンクの指輪」4部作、「トリスタンとイゾルデ」、「ニュルンベルクのマイスタージンガー」につづいて最もカラヤンにふさわしい「ローエングリン」をとりあげることになっていたことが、連日オーケストリーやドイツの新聞紙上をにぎわせた。

とくに「ローエングリン」は、1957-64年のヴィーンにおけるカラヤンの演出による14曲にも含まれていないだけに、いっそう人々の注目を集めた。

この音楽祭のプログラムは「ローエングリン」(10、14、17)。「ピアノ協奏曲 第5盤」(ベートーヴェン、独奏 : ワイセンベルク)と「交響曲 第4番(シューマン)、<11

、18>。「交響曲 変ホ長調」(モーツァルト、KV543)と、交響詩「ツァラトゥストラはこう語った」(R・シュトラウス)<12、19>。それにヴェルディの「レクィエム」(カバリエ、コゾット、カレーラス、ファン・ダム)<13、16>という1チクルス、4日間の2チクルス、プラス「ローエングリン」1回というお膳立てであった。

こうした顔触れをみても、如何に魅力ある音楽祭であるかがわかるのだが、とりわけ「ローエングリン」はその初日を飾るだけに全世界の注目を浴びた。

この音楽祭がはじまって以来、カラヤンはみずから指揮と演出を兼ねるため、公開前にレコーディングする方法をとった。つまり演出を行うとき、ホールに3つのスピーカーを設置し、他に手持ちの小型テープレコーダーを盛って、プレイバックをしながら動きをつけてゆく。歌手もその前に録音カセットが与えられているので充分に練習を積むことが出来るし、立ち稽古の際、声を浪費せずにすみ、オーケストラのきっかけもつかむことが出来る。まさに完全主義者のカラヤンの合理的なアイデアである。

カラヤンと主役コロの対立

例年初日の2日前にゲネラル・プローベ(総練習)が行われるので、とくにカラヤンの許可を得た筆者は、禁断の会場に入ることを許されたのだが、なぜかこの日は直前いなって急遽中止となった。理由は歌手の急病とのことであったが、ベルリン・フィルのメンバーにきくと、カラヤンと主役のコロとの間に相当烈しい言いあいがあったという。

その例のひとつをあげると、有名なローエングリンの名乗りの歌「はるかな国に」をカラヤンは悲しみをこめてピアニッシモで歌い出すべきだと考えたのに対し、コロは堂々と名乗りをあげることを主張した。事実この歌の歌い出しをピアニッシモで歌いはじめるのは、テノールにはむつかしいし、コロはその直前各地のオペラハウスに連続出演していたので声の調整が不充分であった。だが常に「聴衆に完全な上演を」と主張するカラヤンは許さなかった。ベルリン・フィルの人たちもコロに同情しながらも、この大切な公演の前にスケジュールを調整して万全の準備をもってのぞむべきだという声が多かった。だが当時はコロの名声がとみにあがっていたときだけに、各地で引っ張りだこであったのも事実であった。

すでにベルリンでコロの部分を除いたあとのセッションを完成していたEMIは、例年通りジャケットのポスターを街中に張りめぐらしていたし、ザルツブルグのレコード店にも注文が殺到していた。

午後4時30分に祝祭大劇場を埋め尽くした聴衆の期待のうちに「ローエングリン」は開幕した。この新しい「ローエングリン」は期待通り素晴らしい舞台であった。それは14世紀の「ミンネリーダー」の歌曲集の美しい装幀を思わせるようなギュンター・シュナイダー・ジームッセンの装置で、とくにゴシック風のアーチや2重解老は眼を見はらせるものがあった。

演出は極めて控え目で、むしろオラトリオを思わせる程であったが、それはベルリン・フィルの輝くばかりの演奏と、ワルター・ハーゲン=グロルの指導によるウィーン国立歌劇場合唱団のすばらしい合唱に支えられた。

風邪気味の主演とカラヤンの不快感

だがドレス・リハーサル前から風邪に悩まされていたアンナ・トモワ・シントウとコロは、カラヤンのこうした演出意図だけに充分な成果をあげたとは言えなかった。12日付のザルツブルグ・フォルクスプラット紙も、「コロは美しく、神の使者らしく崇高に見えた」とのみで論評を避けていた。

第2回目の公演の前に、明らかにカラヤンがコロに不満であり、「もしかすると代わるかもしれない」といううわさが内部に流れた。

12日朝、「ローエングリン」のプローベが急にあると言うので、急いで祝祭大劇場に行くと、いつもニコニコしている秘書のマットーニがきつい顔で、「今日は君たちも遠慮して欲しい」という。「さては」と代役をきくと黙して語らず、「14日の公演まで待て」ということで虚しく帰らざるを得なかった。おそらくこの朝は代役のテノールのオーディションが行われたのである。

14日の第2回公演の開演前入口でビラが配られた。「ルネ・コロ急病のため、カール・ワルター・ベームがローエングリンの役を代演する」。この桃色の紙片の背後に、あくまで自己の信念を貫こうとするカラヤンの悲願が感じられた。

この多彩な名前をもつテノールについて知る人は少なかったが、すでにマンハイム等でこの役を歌って成功を収めていたという。

彼の舞台はドラマティックで輝かしい歌唱であり、語りの部分では美しく柔らかい表現をみせたけれども、好調時のコロには及ぶべくもなく、人々の間ではコロの復帰をのぞむ囁きが漏れた。

ドイツ語圏でローエングリンが歌えるのは5人だけ

15日のザルツブルガー・ナハリヒテン紙の記事は嵐を巻きおこすとともに破局的な騒ぎをもたらした。それは14日に急に音楽祭側からコロにキャンセルが申し渡されたのである。激昂したコロは地元ジャーナリストを呼び集めてその声明を述べ、憤激の余り「現在ドイツ語圏でローエングリンを歌えるヘルデン・テノールは5人あまりを数えるに過ぎないが、それを指揮する指揮者は5,000人もいる」と口をすべらせた。その上リッダーブッシュまで歌手としての立場上、彼を声援したから事はこじれてしまった。

その上ベルリン・フィルのひとりもコロに同調したので騒ぎはますます大きく発展してしまった。それに対してカラヤンはベルリン・フィルとの契約を破棄すると発表するなど山峡の静かな街ザルツブルグは、イースター音楽祭10周年というのに騒然となったのであるが、その間ベルリン・フィルの委員会も頻繁に開かれた結果、団長シュトレーゼマンの談話として「カラヤンとベルリン・フィルの奸計になんら変更はない」と発表し、コロの件も18日のフォルクスプラッチ紙が報じたように「なんらセンセーションを起こすことはない」と、すべての芸術場の問題として解決を図ったのである。だがそれ以来コロとリッダーブッシュの姿はザルツブルグから消えてしまった。地元の新聞は「彼等はカラヤン・ファミリーからはずれてしまい、荷物をまとめてザルツブルグを去った。白鳥こそ居なかったが」と述べている。

こうして数年繰返されるべき「ローエングリン」の公演もプログラムからはずされ、例年なら発表される翌年のスケジュールも急遽差し止められた。二年先に予定されていた「トロヴァトーレ」が急いで来年のプロに組まれたことが発表されたのは6月15日になってからのことである。

ファンの熱い要望にこたえて

これでザルツブルグの嵐もひとまず収まった観があったが、残ったのは未完に終わったEMIの録音である。先に述べたようにコロのセッションを除いて大半の録音が終了し、ジャケットまで完成していたのだから、その損害は大きい。それにもまして公演が近来になくすばらしいものであっただけに、ファンの要望はきわめて大きかった。そこでローエングリンの役を代えてとり直すか、或いはコロが復帰して残余のセッションを完成する道しかなかったのであるが、後者はカラヤンの性格を知る者にとっては不可能と思われ、この名演は残念ながら「幻のローエングリン」となる以外はないと言われていた。

これは後日談になるのだが、その翌1977年の夏、ザルツブルグ夏季音楽祭でカラヤンが指揮の「サロメ」を聴いたあと、ホフェンスタール通りのカラヤンの事務所の向いにある小さなカフェ、通称「マイヤーじいさんの店」で、オーストリア観光局の藤田さんと話しているとき、ひょっこりコロが姿を見せたのである。この年彼はバイロイトで「パルシファル」と「ジークフリート」のタイトル・ロールを歌っており、その神出鬼没ぶりにおどろいた。

前縁の事情を知っている私は、彼がカラヤンの事務所からニコニコしながら現れ、「なに、ここのカジノに遊びに来ただけですよ」と言う言葉を信じるわけにはゆかなかったし、その明るい声からEMIの録音の可能性を感じとったのである。果たせるかな、このすばらしい録音は、ベルリン・フィルのスケジュールの関係もあって1981年5月に完成した。

こうして一時「幻のローエングリン」と考えられていた名演が、すばらしいコロの好調の復帰を得て完成されたことは、このいきさつを知るだけによろこばしい限りである。

記 : 福原信夫 (1982年)

出演者 プロフィール

主要キャラクターを演じる歌手について、下記のように紹介されています。

文は、福原信夫氏。

まえがき

別項のドキュメントとして述べた通り、1976年4月に行なわれたザルツブルグ・イースター音楽祭10周年祈念として上演された「ローエングリン」とほとんど同じキャストで録音されたい。この録音がベルリンで行なわれたことと、このスケジュールの関係で主要配役のうちオルトルートのウルズラ・シュレーダー=ハイネンがドゥニャ・ヴェイゾヴィチに変わり、合唱団がウィーン国立歌劇場合唱団がベルリン・ドイツ・オペラ合唱団に代わったに過ぎない。

ルネ・コロ Rene Kollo

【ローエングリン、 テノール】

その声質や容姿からも『マイスタージンガー』、『ジークフリート』、『パルジファル』などに欠かすことの出来ないヘルデン・テノールで、とくに白鳥の騎士ローエングリンには、彼の他にまさる歌手は現在見当たらない。

1937年11月20日、ベルリンに生まれたが、かつて「3人のオールドミス」や「5月の頃」などのオペレッタ作曲家として知られ、ベルリナー劇場の指揮者であったワルター・コロ(1878~1940)の孫にあたり、父親のヴィリーも台本作家兼作曲家として「キスをしない女」「(作曲:ワルター・コロ)などで知られている。

ルネも祖父のオペレッタやライト・ミュージックの道を歩み、ドイツでも人気歌手として多くのレコードを録音している。

1958年からエルザ・ヴェレーナに師事して本格的に声楽を学び、1965年ブラウンシュヴェイタ州立劇場でストラヴィンスキーの「エディプス王」の語り手としてデビューしたが、つづいて1967年デュッセルドルフのドイツ・オペラ・アム・ラインに招かれ、そこで初めてリリック・テノールとして登場、モーツァルトの「ティトゥス王の慈悲」、「蝶々夫人」のピンカートン、ヤナーチェクの「イェヌーファ」のフカの役でその美しいリリカルな歌唱が注目された。

1969年、バイロイト音楽祭に招かれ、シルヴィオ・ヴァルヴィーゾの指揮する「さまよえるオランダ人」のかじとりを歌い、その若々しい声が賞讃されて、それ以来バイロイトの常連として活躍している。

1970年にはヴェネツィアのフェニーチェ座で「パルシファル」を歌い、つづいてミラノのラ・スカラ座に初登場して「エルナニ」を歌った約1ヶ月後にあたる。

1971年ボローニャで「サロメ」のナラポート、ミュンヘンでは「こうもり」のアイゼンシュタインを歌うなどを多才ぶりを示した。

カラヤンとの出会いは1974年のザルツブルグ・イースター音楽祭における「マイスタージンガー」のワルターであった。

コロの声は正確にはドイツ流のヘルデン・テノールと言うより、リリコ・スピントであり、その抒情的な柔らか味のある声質と歌唱はまさにローエングリンの役割ふさわしいとくにその豊かな表現と美しい舞台姿は、まさに白鳥の騎士言うべきであろう。

アンナ・トモワ・シントウ Anna Tomowa-Sinwos

【エルザ、 ソプラノ】

1981年に来日したスカラ座公演で「オテロ」のデズデモナを歌って好評を博したのも、まだ記憶に新しい。

アンナはブルガリアの首都ソフィアから東へ150キロあまりあるインスタンブール街道の要衝スタラ・ザゴラで1941年9月22日に生まれた。幼いときから音楽的才能にめぐまれ、その可愛い容姿から、すでに4歳のときスタラ・ザゴラで「蝶々夫人」が上演されたとき、蝶々さんの子役として舞台を踏んだ。6歳の頃からピアノを学び、1960年ソフィアのブルガリア国立音楽学校に入り、グレゴリー・ツラテウ=チェルキンのオペラ・暮らすで声楽を学んだ。1965年に卒業するとともに直ちにスタラ・ザゴラ歌劇場における「エフ下に・オネーギン」のタチャーナの役でデビューし絶賛を博した。アンナはさらにカーチャ・スピリトノーヴァ女史に師事するとともに、ライプチッヒ国立歌劇場研究生として勉学を重ねたが、1967年同歌劇場と契約を結んで舞台に立ち、「椿姫」「ナブッコ」「トロヴァトーレ」「オテロ」など、主としてヴェルディのオペラの主役を歌った。

1970年ソフィアで催された「国際青年オペラ歌手コンクール」で第2位となり、つづいて翌年リオ・デ・ジャネイロ国際声楽コンクールでは第1位の金賞を獲得した。

それ以外ベルリン国立歌劇場講演の「フィガロの結婚」、「コシ・ファン・トゥッテ」、1970年カラヤン指揮、ベルリン・フィル来日公演における「第九」、1981年のスカラ座に本公演とつづき、日本のファンとの馴染みは深い。

アンナの声はヴェルディ、ワーグナーに向く強靱さと中音域の充実を見せながら、フレージングの美しさと流麗なカンタービレをきかせる。その点このエルザは敵役のひとりであろう。

ジークムント・ニムスゲルン Siegmund Nimsgern

【フリードリッヒ、 バス・バリトン】

現在オペラのみならずオラトリオ、カンタータのすぐれた歌手として定評がある。

1940年、ドイツのザール地方にあるザンクト・ヴェンデルに生まれ、音楽を学ぶ一方ザールブリェッケン大学で文学と哲学を学んだ。

オランダのヘルトゲンボッシュの国際声楽コンクールとベルリンのメンデルスゾーン・コンクールに入手、1967年から71年までザールブリェッケン州立歌劇場に客演し、つづいて1974年までデュッセルドルフ、デュイスブルグのライン・ドイツ・オペラに出演、その間1973-74年には渡米してサンフランシスコ、モントリオールに客演し、1973年にはロンドンのコヴェント・ガーデン王立オペラで「パルシファル」のアムフォルタスを歌い絶賛された。

そのレパートリーは広く、1980年にもヴェローナの「カルメン」のエスカミーリョ、フィレンツェにおけるメータ指揮の「ワルキューレ」のヴォータン、ミュンヘンのデル・モナコ2世演出によるリヒャルト・シュトラウスの「火炎」のグンラッドなど、いずれもその美しい声質と格調ある歌唱が賞讃され、さらに大きな飛躍が期待されている。

ドゥニャ・ヴェイソヴィチ Dunja Vejzovic

【オルトルート、 ソプラノ】

1978年のバイロイトにおける「パルシファル」に登場したクンドリーを聴いた人々は感嘆の声をあげた。ホルスト・シュタインのスケールの大きな波に乗って歌う彼女のすばらしさに絶賛の記事を書いたこともある。

1980年のザルツブルグ・イースター音楽祭に同じ役で登場した彼女に圧倒された私はこう書いたことがある。「ことにクンドリーがパルシファルに母のことを語るヴェイゾヴィチの説得力ある烈しい劇的な表現は何よりも圧倒的であった」と。

クンドリーとオルトルートには共通する性格が多く、ワーグナーの作劇上のひとつの典型でもある。カラヤンが公演で名演をみsたウルズラ・シュレーダー=ハイネンを引っ込めて、あえて彼女を登用したことはうれしい。

ユーゴスラヴィアの小ウィーンと呼ばれるザグレブに生まれた彼女は、幼い時期を家族とともにアフリカに過ごしたが、「私は幼いときから歌うことが喜びでした」と語っている。

ザグレブの芸術大学でグラフィック・デザインを学びながら声楽にいそしんだ彼女は、ザグレブ合唱団で歌っていたが、ニュールンベルク歌劇場のオーディションに合格し、それ以来7年間をそこの舞台で過ごした。その間多くのレパートリを歌っているが、「私の好きなのは<トロヴァトーレ>のアズチェーナでした」と語っている。その間フランクフルト、ウィーン、フィレンツェなどで歌い注目されたが、バイロイト、ザルツブルグと次第に脚光を浴び、いまや注目の的となっている。

カール・リッダーブッシュ Karl Ridderbusch

【国王ハインリッヒ、 バス】

ハンス・ホッターの引退のあとを受けて、「マイスタージンガー」のザックスをはじめワーグナーの楽劇におけるバスの役はテオ・アダムとリッダーブッシュに受け継がれた。

1932年5月29日、ラインランドのレクリングハウゼンに生まれた彼の経歴はちょっとかわっている。デュッセルドルフのヘルツォーク映画会社の宣伝のためのコンクールで、審査員のひとりであった地元生まれの名テノール、ルドルフ・ショックに認められ、彼が学資まで負担してデュイスブルグ音楽院で勉強することになった。後にエッセンの音楽学校に移り、1961年、ミュンスター市立か劇場で「ドン・カルロ」のフィリッポ2世を歌ってデビュー、1963-65年をエッセン、つづいてドイツ・オペラ・アム・ラインのデュッセルドルフとデュイスブルグの歌劇場と契約した。ウィンーン、ハンブルグ、ニューヨーク等に招かされた後、1967年以来バイロイト音楽祭に登場、つづいて1967年ザルツブルグ・イースター音楽祭でカラヤン指揮の「ラインの黄金」のファーフナーとして招かれ、1974年「マイスタージンガー」のハンス・ザックスという大役で成功した。

彼はこうした重厚な役柄だけでなく、バス・ブッフォにも長じている。だが彼の本命としてはハンス・ザックスとこのドイツ王、それに「フィデリオ」のロッコというところであろう。

ロバート・カーンズ Rovert Kerns

【王の軍令使、バス】

1933年、ミシガンに生まれたアメリカのバリトンで、デトロイトで音楽を学び、オハイオで初舞台を踏んだ。

1955年、ニューヨーク・シティ・オペラと契約し、「蝶々夫人」のシャープレスとしてデビュー、つづいて1959年ヨーロッパに渡りスポレート音楽祭に出演、1960-62年の間ウィーン国立歌劇場、つづいて64年までロンドンのコヴェント・ガーデン王立歌劇場で「ビリー・バッド」(ブリテン)のタイトル・ロール、「コシ・ファン・トゥッテ」のグリエルモ、「フィガロの結婚」の伯爵、「セビリアの理髪師」のフィガロなどを歌った。

1961年、ザルツブルグ音楽祭でフリッチャイ指揮の「イドメネオ」のトロイ人を歌っているところをカラヤンに注目され、1967年、カラヤン指揮の「カルメン」のモラレスに登用され、つづいて1969年、アッパード指揮の「セビリアの理髪師」のフィガロなどを歌った。

1961年、ザルツブルグ音楽祭でフリッチャイ指揮の「イドメネオ」のトロイ人を歌っているところをカラヤンに注目され、1967年、カラヤン指揮の「カルメン」のモラレスに登用され、つづいて1969年、アッパード指揮の「セビリアの理髪師」のフィガロとしてクローズアップされた。

その後ベルリン・ドイツ・オペラを中心に活躍し「ファルスタッフ」の主役などで活躍しているが、とくにヴェルディ、ワーグナー、リヒャルト・シュトラウスがレパートリーの中心となっている。

ルネ・コロの出演作 Spotify & YouTube

Spotifyに登録されている、ルネ・コロのアーティストURLはこちら。

日本でも、かつて国内盤として流通していた音源、日本未発売ながら海外では高い評価を受けた録音を聴くことができます。

ワーグナー以外にも、シュトラウス、シューベルト、マーラー、クルト・ヴァイルなどレパートリーも幅広いです。

https://open.spotify.com/artist/0saY1OFASKxGUfEYwQyze5?si=Ir47dk4hSq-KSLP4f2GQew

前に読んだ音楽雑誌によると、本人はお城に住んで、馬に乗って生活してるそうですよ。

有名な音楽一家なので、それが当たり前なのかもしれません。

日本人の私には想像もつかないですが(^_^;

『トリスタンとイゾルデ』 カルロス・クライバー

ルネ・コロ(René Kollo)も、ワーグナーの代表作は全て録音しており、当方のおすすめは、カルロス・クライバーの『トリスタンとイゾルデ』。

それ以前、ヘルデン・テノールの代名詞だったヴォルフガング・ヴィントガッセンとは対照的に、甘く、高らかな歌声を聞かせ、繊細なマーガレット・プライスのソプラノと相成って、奥に沈み込むような官能的な作品に仕上がっています。

個人的には、クライバー盤を聴いたら、他のは聴けない。

詳しくは、『愛と死の世界 ワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』の魅力と昭和の名盤』で紹介しています。

こちらは有名なバイロイト祝祭劇場 / バレンボイム指揮の『トリスタンとイゾルデ』。DVD化もされました。

ジャン・ピエール・ポネルの幻想的な舞台美術が話題になった、伝説の舞台です。

https://youtu.be/IdjFBW-S3z0(全曲)

関連のある記事

『トリスタンとイゾルデ』の原案であるトーマス・ベディエ編『トリスタンとイズー物語』(岩波文庫)のあらすじと見どころを紹介しています。

投稿が見つかりません。楽劇『トリスタンとイゾルデ』のあらすじと創作背景、昭和の名盤を紹介しています。

投稿が見つかりません。『ジークフリート』 マレク・ヤノフスキ指揮

1983年に収録された、マレク・ヤノフスキ指揮 / シュターツカペレ・ドレスデンの『ニーベルングの指環』全曲盤。

史上初の全曲デジタル録音で話題になりました。

レコード時代のゲオルグ・ショルティがレジェンドなら、こちらは音源革命ですね。

従来の『リング』と異なり、透明感あふれる演奏で、今聴いても、モダンな印象です。

ブリュンヒルデを演じるジャニーヌ・アルトマイヤーも現代的な歌唱で、ビルギット・ニルソンに比べたら、宇宙的な美しさを感じます。

ハーゲンを演じたマッティ・サルミネンはさすがの迫力。『神々の黄昏』で歌われる「つどえ、ギービヒ家の者どもよ!」も聴き応えがありますが、ジェームズ・レヴァイン指揮 / メトロポリタン歌劇場の方が恰好いいです。ジョン・ウィリアムズのスターウォーズみたいで。

日本でも、各パートに分けてCDが販売されていたが、現在は入手困難であり、輸入盤の全曲セットのみとなっています。

ジークフリート https://amzn.to/3UdYCu6

全曲盤 https://amzn.to/3U0G7Js

Spotifyで全曲視聴できるので、興味のある方はぜひ。

こちらは非常に珍しい映像。エヴァ・マルトンのブリュンヒルデに、ルネ・コロのジークフリートです。

最終場のブリュンヒルデの目覚めの場面ですね。

こちらは、ウォルフガング・サヴァリッシュ指揮による『ジークフリート』。全曲、DVD化されています。

ヒルデガルド・ベーレンスのブリュンヒルデが圧巻ですが、ジェイムズ・レヴァイン指揮 メトロポリタン歌劇場版のブリュンヒルデはもっといいですよ。

サヴァリッシュ指揮の『神々の黄昏』は、こちらのリンクから視聴できます。

当時としては斬新な演出で話題を呼びました。

第一幕 https://youtu.be/lVXho0ONz4k

第二幕 https://youtu.be/5QsJPF1f7iw

第三幕 https://youtu.be/B797eM7rVIM

ちなみに、マッティ・サルミネンの「つどえ、ギービヒ家の者たちよ」はこちら。

総統閣下と○○○・ドイツを彷彿とする演出で、見入ってしまいます。(コスチュームが、もろにアレですわ)

マッティ・サルミネンはハーゲンを歌うために生まれてきたような歌手ですね。

でも、メト版は、もっと恰好いいですよ。

現代の映画音楽の基礎を作ったのは、ワーグナーって感じ。

「つどえ、ギービヒ家の者たちよ」なんて、もろにジョン・ウィリアムスの世界ですし。

https://youtu.be/5QsJPF1f7iw?t=1067

こちらがメト版の「つどえ ギービヒ家の者たちよ」。

サヴァリッシュ版に比べて、テンポもゆっくりですが、さすがの大迫力ですわ。マッティ・サルミネンのはまり役。

コメント欄も絶賛の嵐。みな感じることは同じですね(*^_^*)

この場面に関しては、同じようなコンセプトでやってる演出は多いですね。

どの劇団も、このパートは気合い入ってます。

『ニュルンベルクのマイスタージンガー』 ゲオルグ・ショルティ指揮

マイスタージンガーのヴァルター・フォーゲルゲザングも溌剌とした歌声で定評があります。

ゲオルグ・ショルティ指揮 / シカゴ交響楽団で安心のクオリティ。

日本でも既に廃盤になっていますが、Spotifyで全曲視聴できます。

↓ Amazonもそうなんですが、カバー写真がLohengrinになってるんですね。多分、何かの配信ミスだと思います。

個人の好みを申せば、ジークフリートとヴァルターに関しては、ジークフリート・イェルザレムの方が好きです。声がもう少し肉太で、男らしい響きがあるので。

タンホイザー ゲオルグ・ショルティ指揮

ルネ・コロの『タンホイザー』(ハンブルク国立劇場)は愛知芸術劇場大ホールでも来日公演がありました。

1996年5月19日、SS席が4万5千円。

私も歯を食いしばって購入して、近鉄特急で名古屋まで行きましたよ。夕食はリッチにマクドナルドのハンバーガーでした

欧州公演では、第一幕のヴェーヌスの洞窟をコーラスがほぼ全裸で演じていた為、日本でも同じようにやるのかと、ビジネス誌でも話題になった記憶があります。(ちなみに『ニーベルングの指環』の現代演出では、ラインの乙女が男性で、舞台上のプールをオールヌードで泳いでいるのを見たことがあります)

昭和の名盤とヘルデン・テノール「三羽ガラス」でも書いているように、あの頃、本当に空前のオペラブームだったんですね。ベルリン・ドイツ・オペラの『ニーベルングの指環』の引っ越し公演も実現したほどですから。

『タンホイザー』も、『ローエングリン』の作品解説(ライナーノーツ)によると、初演の頃は大衆に受けず、ワーグナーをおおいに嘆かせたとのこと。

今でこそ、我々は内容を知っているので、違和感も感じませんが、当時の観客にしてみたら、カタルシスに欠ける展開で、「つまらない」と感じたかもしれません。(ヒロインのエリーザベトもタンホイザーもばたばたと死んでしまう)

こちらも珍しい、ルネ・コロのタンホイザー、ヴァルトラウト・マイヤーのヴェーヌスです。

ヴァルトラウト・マイヤーは、ブリュンヒルデやイゾルデも絶品です。

ワーグナー ヴェーゼンドンク歌曲集

「トリスタンとイゾルデ」の連作で知られる、『Wesendonck- Lider 愛の歌(ヴェーゼンドンク歌曲集)』。当時、不倫の関係にあった、マティルデ・ヴェーゼンドンクの詩に作曲したもの。

他に『ワルキューレ』、シュトラウスなど。

これは一時期、日本でも売られていて、私も持ってました。

コロがジークムントを歌っている音源はこれしかないので、貴重でした。

『パルジファル』 ゲオルグ・ショルティ指揮

コロはパルジファルも収録していますが、私はパルジファル自体が苦手なので、Spotifyだけ張っときますね。

日本の商品ページはこちら。国内では絶版です。

https://amzn.to/3B9u97B

Spotifyで全曲視聴できます。

『さまよえるオランダ人』 ゲオルグ・ショルティ指揮

オランダ人も、あんまり好きじゃないんですね(^_^;

前奏曲はダイナミックで聴き応えがあるけど、ゼンタは訳わからんし、話も暗いので。

興味のある方はどーぞ。

ベートーヴェン 交響曲第9番 ≪合唱付き≫ カラヤン指揮

これも珍しい映像ですね。

ソリストは、アンナ・トモワ・シントウ、アグネス・バルツァ、ホセ・ファン・ダム。当時の最高峰です。

https://youtu.be/0XJWV3tIsys

【コラム】 オペラもビジュアルの時代

私も、20世紀前半のお手本と言われたヴォルフガング・ヴィントガッセン&ビルギット・ニルソンの名盤を聴きましたが(『トリスタンとイゾルデ』『ニーベルングの指環』)、演奏が古い、、とでも言うのか、王道文化のクラシック音楽にも時代の流れがあることをつくづく感じます。

演奏上、必要とされることは、20世紀も21世紀も変わらないのでしょうけど、録音技術の発達もあり、『不朽の名盤』と言われるものも、数十年も経つと、古さは否めません。

多分、ルネ・コロやペーター・ホフマンも、現代のワグネリアンが聴けば、「古いなぁ」と思うのかもしれませんが。

思えば、80年~90年代にかけては、録音・録画の技術も一気に向上し、三大テノールの海外公演が大画面で放映されるなど、本格的なビジュアル時代の始まりでした。

家庭用VHS(ビデオテープ)は、さらに進化して、デジタル録音のLD(レーザーディスク)となり、歌手の額に浮かぶ汗まで、はっきりと見てとれるようなクオリティになっています。

高画質・高音質の時代、オペラ歌手も「歌だけ、歌えばいい」というのではなく、ローエングリンはより白鳥の騎士らしく、美しさとカリスマ性が求められ、大衆の好みに合わせて、主役に求められる要素も大きく変化したのは言うまでもありません。

そうして、昭和の三羽ガラスが第一線から退き、もはや銀のブーツに白いマントが似合う歌い手も稀少になってきたせいか、演出も従来の古典的な舞台から、奇妙キテレツな現代演出に舵を切り、今では、病人みたいなローエングリンや、新興住宅の若妻みたいなブリュンヒルデも珍しいものではなくなっています。

これからワーグナーは何所へ向かうのか、いっそう過激な世界に突っ走るのか、それとも原点回帰するのか、誰にも分かりません。

ただ一つ確かなのは、どうにでもアレンジできるほど、ワーグナーの台本は完成度が高い、ということです。

22世紀の舞台では、ホログラムのローエングリンが歌い、ジェンダー何とかで美少年のエルザが登場したとしても、ワーグナーは墓の下で苦笑いしながら、温かく見守ってくれるに違いありません。

おまけ ペーター・ホフマン

ローエングリンの舞台は、YouTubeにも多数アップされ、公式のビデオも手軽に視聴できるようになりましたが、近年はワーグナーの台本のイメージとは大きく異なる、現代演出がt大半で(病人みたいなエルザや、サラリーマンみたいなローエングリン)、初心者にはおすすめできません。

「音楽は知ってるけど、舞台は見たことがない」という方は、ワーグナーの台本に基づく、古典的な演出を見ることをおすすめします。(80年代~90年代)

基本のイメージを知った上で、現代演出も鑑賞すると、分かりやすいです。

こちらは、1982年、バイロイト祝祭劇場で収録された、ペーター・ホフマン主演、カラン・アームストロング(エルザ)のオーソドックスな舞台です。

ペーター・ホフマンの解説はこちら。

投稿が見つかりません。