作品の概要

身毒丸(しんとくまる)

原作 : 寺山修司 / 演劇実験室「天井桟敷」

初演 : 1978年(紀伊國屋ホール)

あらすじ

少年 “しんとく”は、幼い時に母を亡くし、母を恋しく思っていた。

そんな息子を不憫に思い、父親が見世物小屋で「新しいお母さん」(蛇娘)の撫子を買ってくる。

そうして、形だけの家族生活が始まったが、しんとくは、この“まま母”に馴染めず、母と子の関係は、だんだん歪になっていく。

自分に懐かないしんとくを、まま母の撫子は疎ましく思い、その目を潰してしまう。

しんとくは姿を消し、家には、弟のせんさく、撫子、父の三人が暮らしていたが、ある時、しんとくが帰って来て、せんさくに病気をうつす。

父は狂ったように家を飛び出し、家の中には、撫子としんとくの二人きりになる。

しんとくは、着ている全てを脱ぎ捨てて、まま母に抱きつく。

見どころ

台本となる戯曲しか読んだことがないので、舞台作としての感想を述べるのは難しいが、青森の恐山という感じで、全体に陰鬱な作品である。

同じく、母子の葛藤を描いた『毛皮のマリー』が、TVドラマのように分かりやすいのに対し、『身毒丸』は、見世物小屋、学校、地獄と、様々なメタファーが絡み合い、文章だけでは、なかなか掴みにくい。

(参考→ 支配する母親と囚われる息子の歪な愛憎を描く 戯曲『毛皮のマリー』

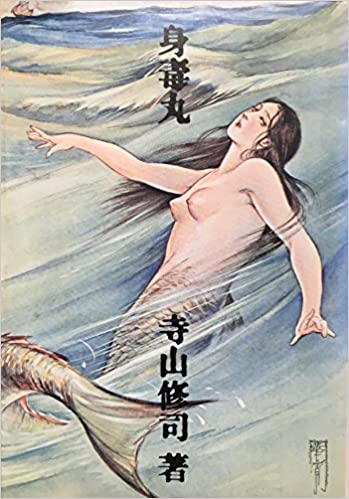

1980年に新書館より刊行された『身毒丸』(同時収録が『邪宗門』)の書籍は、既に廃刊となっており、中古のみで入手可。

こちらが中表紙

中身はこんな感じ

動画

劇中劇として、藤圭子が一部を演じている。大体、雰囲気が掴めるのではないだろうか。

近年、音楽を担当したJ・A・シーザーの指揮で再演された2017年版が映像化されている。

母の呪いと子の彷徨

新しいお母さんを買ってくる

父 「どうだ、しんとく。あの圓髷(えんまげ)の女は?」

しんとく 「……」

父 「お父さんは気に入ったぞ。面痩せては見せるが、鼻筋が通っている。死んだお母さんより、ずっといい女だ」

しんとく 「あれは蛇娘だよ、お父さん」

父 「見世物のいかさまを真に受ける莫迦がどこにある」

と、寝姿の美しい女を、後妻にえらびます

しんとくの父親は、見映えの良さから、見世物小屋の『蛇娘』を後妻に選び、新しい母親として迎える。

「母親を買ってくる」という発想も奇抜だが、見た目で選ぶという父親の動機も生々しくて興味深い。

心優しい本当の母は何処?

場面は変わって、国民学校。

級友が髪切虫を持ち歩く“しんとく”のことを女教師に告げ口する。「先生、しんとくは、その虫でお母さんの髪の毛を全部たべさせてしまうのだそうです」。

先生 「どうしてそんなことをするのです?」

しんとく 「ぼくの母はまま母なんです」

先生 「まま母だって、いい母親は一杯います。聞くところによると、あなたのお母さんはとても信心深いというじゃありませんか」

しんとく 「佛様を可愛がることで、子供をいじめることを差し引きしようとしているんです」≪中略≫

しんとく 「もしかしたら、先生の正体はぼくのまま母のお母さんなんじゃありませんか!」

親への不満を抱えた、ある年頃の子が、周りの大人の親の姿を重ね見るのは、よくある心理。

何所へ行っても、誰と会っても、親の影が重なり、大人はみなグルと思い込む。

また母親の髪に執着するのも生々しい。そこは女を感じさせるから。

心優しい本当の母は何所に居るのか?

しんとくの苦悩はますます深まる。

母に疎まれ、虚しい土人形となる

じっと汗ばむ手のなかの 家族あはせの 母札は 夜の小川に流さうか

それとも空き地に 埋めやうか

ひとり去きたい あの町こえて

いんであなたの顔みたい

寺へ三年 米屋へ五年 奉公しやうか 家出よか

鬼のまま母 また洗ひ髪

白いうなじが うつくしい

憎い 憎いと

じゃまものにされ

いつのまにやら 土人形

土の人形も あなたを追ふて

町をこえればひとになる

「憎い 憎いと じゃまものにされ いつのまにやら 土人形」

母親に疎まれて、だんだん自分が意思も感情もない、土人形みたいに思えてくる気持ちも分かる。

それに続く「あなたを追ふて 町をこえればひとになる」の解釈は難しい。

あなたとは、目の前の母なのか、それとも瞼の母なのか。

「ここ」に居る限り、愛も、安らぎも得られない、苦しさが伝わってくる。

怪人・柳田國男博士と電球の話

そんな時、怪人・柳田國男博士が登場する。

「今日はもう電球売りじゃないんですね」という、しんとくの問いに対する答えがいい。

あれはやめたよ。電気の球は、じぶんが明るくなるだけで、家そのものを明るくするわけじゃない。しかも、電球の下を明るくすると、その分だけまはりが暗くなる。暗いところでは、いつも侏儒が畳をめくって田を打っている。農作不作、電気の悪魔だ。

「電球は自分が明るくなるだけで、家そのものを明るくするわけじゃない」というのは本当にその通り。

当方の推測だが、初演の1978年は高度成長期で、松下幸之助が「世の中を明るくしたい」と電球を開発し、町工場だった松下電器を『天下の松下』に育て上げた経緯があるから、それに対するイヤミかと。

確かに昭和の日本は工業で興隆し、欧米と肩を並べるほどになったが、それで皆が幸せになったかと言えば、決してそうではなく、父親はモーレツ・サラリーマン、母親も教育ママ化して、窮屈な思いをする子供も少なくなかっただろう。(庶民が豊かになり、お金が教育費に回るようになった)

だから「電球は自分が明るくなるだけで、家そのものを明るくするわけじゃない」と。ロウソクの火がLEDライトに進化したところで、人間自身は何も変わらないという喩え。

世界中に出口ができる穴

そんな柳田博士が売っているのは『穴』。

博士 「これ一つで、世界中に出口ができる。ゴムのやうに、のびちぢみ自在、持ちはこび自由、かうして、小さくたたんで、のぞき穴にすることも、床の上にひろげておいて、おとし穴にすることもできる」

しんとく 「信じられない。穴を持ち歩くことができるなんて」

博士 「ホラ、かうやって、土面におくと、それでもう、下へ降りてゆくことができるのだよ」

世界中に出口のできる『穴』があれば、本当に便利。

世の大半は、行き場がなくて死んでしまうから。

まま母の呪いと子の悲劇

かくして、”しんとく”は、穴を伝って、地下の冥界へと降りてゆく。

♪ かごめ かごめ かごのなかの母は いついつ出やる

よあけの晩に しんとく丸が 笛吹いた

うしろの正面 だぁれ?♪

ぼくのほんとの母は、ぼくを産んだために死んだ、と言ふことだ。徳福を願って、神の憎みをかうむったのだ。それは火事の夜の出来事だった。炎に包まれたぼくを抱いた母鳥に父は言ったのだ。「命があれば、子をば儲けてまたも見る」と。だが母は「一つの巣ごもりになるだにも、世にも不憫と思ひしに、この子においてはえ捨てまい」と、おのれを野火に焼け死んで、ぼくの命を救ったのだ。ぼくは、その佛の母の顔がみたい。見てはいけない後ろの正面、あなたの顔を見てみたい!」

と振り向いてみれば、まま母であった。

そこで悪夢は消えて、人間を消せる消しゴムのエピソードを経て、舞台にまま母が登場する。

ほらほら、これがわが子の連れ子。見世物小屋から、買はれてきた、うしろゆびの小学生。これも観世音の、前世のたたりかな。もとはといえば、長男だったものを、何の因果か、この家に嫁ぎきて、花とは見えぬ夏草の、しんとく丸を兄と呼び、家継ぐことも、かなはざる。

でも、せんさくや、安心おし。

ことあるごとにわたしに楯つく、あのしんとくは、母の呪ひできっと早死にさせてやるからね。この卒塔婆には、ホラ、しんとく丸の戒名がもう十五文字。

そして、しんとくの戒名を書いた卒塔婆を取り出して、六寸釘を当て、金槌をふりあげたところに、目隠しをした”しんとく”が入ってくる。

まま母と、生みの母を勘違いしたしんとくは、まま母に抱きつき、

しんとく 「ぼくは今、まま母にいじめられて、まんじりともせぬ夜をすごしてをります。お母さん、ぼくは先だって逝ったあなたを恨んでいる」

まま母 「そうかへ、そんなひどいまま母なのかへ」

しんとく 「はい、おっかさん、あれは鬼です。お父さんは、どうしてあんな女の色香に迷ってしまったのやら」

まま母 「その女は、おまへを可愛がっておくれではないんだね? ≪中略≫ かわいいわが子の”せんさく”のため、おまへさんには気の毒だが、ひともきらひし、異例を授くるのさ …… 身毒丸は十八歳、十八本の釘を打つ。月の七日が円実で、七日七本釘を打つ。そりゃ、一本! つづけて二本! 目が癩病 景色がくさる……まなこ つぶれろ ままこ しね しねしねしねしね なむあみだぶつ」

しんとくから、不満を聞かされた“まま母”は、我が子に復讐する為に、釘を打って、目を潰す。

「瞼の母」(幼い時に亡くなった、しんとくの生みの母)を、永久に葬るためだ。

疎まれた子の復讐

盲目になったしんとくも、まま母に復讐するべく、その連れ子である、“せんさく”に病をうつす。

しんとく 「そうさ、あたしはおまえの兄の”しんとく”だよ。おまえの母親に呪われて癩病にかかり、かうして皮膚もまだらに溶けかかる。顔はにんげん、体は畜生、夜になりゃあ、純情可憐の鱗が光るんだ!」

せんさく 「何しに帰ってきたんだ、しんとく」

しんとく 「おまへを可愛がってやらうと思ってね。ぼくを呪ひ捨てたまま母の仮面をつけ、まま母に化けて帰ってきたのさ。どうだい、似合ふだろう? この緋縮緬」

せんさく 「来るな、癩病がうつる」

しんとく 「そう、兄弟は一つだ。おまへにも同じやうに癩病のたのしみをわけてあげるのさ。死ねーッ!」

何度生まれ変わっても『同じ母』という地獄

そして、再び家族が向かい合い、父は逃げ出して、せんさくは病に倒れる。

まま母 「ああ、しんとく、許しておくれ。わたしはおまへさんに好かれたかったのだ」

しんとく 「だが、ぼくはおとなになるのが、おそすぎた」

語り手 「おとなになるのが、おそすぎた。子供でいるにははやすぎた。子守歌など唄ってやるには、もうおとな。抱かれ寝るには、まだ子供。八十九十百まで添うて、死んで、別かるる中でさへ、花のうてなが露ほどの、神も許さぬ、母と子の」

しんとく 「お母さん! もう一度、ぼくを妊娠してください!」

≪中略≫

まま母 「もういちど、もうにど、もうさんど、できることなら、おまへを生みたい、おまへを妊娠してやりたい」

しんとく 「地獄!」

暗闇の中から、それぞれ思ひ思ひの意匠をこらしてあらはれてくる母、母、母、すべての登場人物、母に化身して、唇赤く、絶叫する裸の少年しんとくを包み込み、抱きよせ、舌なめずりして、バラバラにして、食ってしまふ。鬼子母神の経文、巡礼の鈴の音。そして、すべては胎内の迷宮に限りなく墜ちてゆき、声だけが欲しあって消えてゆく。

台詞だけ読んでいたら、凄まじいまでの呪いの応酬である。

なぜ母と子がここまで狂うのか、一般には理解しがたいが、恐山みたいな演出を抜きにして、ドラマの本質にフォーカスすると、『母親への不満を抱く少年』と『息子の愛が得られず、恨みに思う母』の姿が見えてくる。

本作では、『まま母』という設定だが、実母であろうと、継母であろうと、大差ない。

少年の心には、「目の前の母」に対する不満と不信があり、「どこかに本当の母親がいるのではないか」という憧憬に救いを求めている。

本当の母は優しくて、痛みも、苦しみも、仏陀のように包み込んでくれると。

一方、目の前の母は、そうした子供の不満や不信をひりひりと感じ取り、いっそう我が子に辛く当たる。

子供にとって最悪の罰は、愛も、食事も取り上げられて、路頭に置き去りにされることだと知っているからだ。

そんな母の呪いを極めれば、次の世代も「自分の子に産んでやる」という事になる。

子供は親を選べない。

できれば、菩薩のように優しい母の胎内に生まれたいと願う。

だが、呪われた子供は、再び鬼のような親に産み育てられ、生き地獄を味わう。

さながら輪廻の囚われ人のように、繰り返し、繰り返し……。

地獄というなら、愛することも、憎むこともできず、運命の片割れみたいに、永久に臍の緒で繋がれることだろう。

まるで二人で一つの生を生きるように、喰らっては生み、呪われては死にながら、因果の環を廻る。

母とは菩薩でもあり、鬼でもある

『毛皮のマリー』もそうだが、寺山修司の作品を読んでいると、母というのは、それほど重くて醜悪なのかと哀しくなってくる。

そこには、夜なべをして手袋を編んでくれるような、優しい母の姿はなく、鬼婆みたいに、自分の産んだ子供を頭からガリガリ喰ってしまうような、身勝手で、支配的な母しか存在しないからだ。

毛皮のマリーはまだ納得いくところがあるが、『身毒丸』の異様さは群を抜いているように感じる。

何故なら、生物的な母子の繋がりを生臭く描いているからだ。

子育てエッセーの草分けと言われる伊藤比呂美氏の言葉を借りれば、「母親は自分が産んだものだから、子供の生殺与奪を好きにしていいと思い込んでいる節がある」。

そして、子供の方も、白雪姫やシンデレラのように、「自分は本当は母に疎まれ、殺されてしまうのではないか」という恐れを抱いている。

その二つが重なると、寺山氏が描くような、醜怪な母子関係となり、たちまち血生臭いものが漂う。

心と心の絆ではなく、ぷるぷるの臍の緒で結ばれた、元は一つの肉塊だ。

身毒丸の舞台は、おどろおどろしい民話のようだが、台詞の向こうには生々しい母性の正体と、それに翻弄される子の悲しみが詰まっている。

まともに育って人ならば、目を背けたくなるような演出だが、これもひとつの真実に違いなく、子供の目には、母の姿は、鬼にも、菩薩にも見えるのである。

寺山修司の解説 ~あとがき

以下は、巻末に収録されている、寺山修司による「解説」。

『米――農耕社会がつくりだした母神と子神、その死と再生との組み替え』

『まま母に憎まれ、父に捨てられた少年しんとく丸が、母の仮面をつけて母に化け、復讐をたくらむ歌篇』

『謎のサーカス、紙芝居屋・柳田國男おじさん。アッ、また流れ星が!』

となっている。

説教面の主題による見世物オペラ、というサブタイトルをつけられた、この「身毒丸」は、いわば天井桟敷の初期作品「青森県のせむし男」「大山デブコの犯罪」などの系列に属するもので、日本の伝統芸能のなかの根強い<家>本思想ともいうべき、家族の三角形の印画構造を、解体する試みの一つだったと言うこともできるだろう。

一対の母神と子神に、役割交換させたり和姦させたりしながら、母権制を背景とした農耕社会の<祭>と、他国からやってきた共同体、見世物集団の祭とを対立させてゆく主題の展開は、すでに私たち天井桟敷の映画『田園に死す』で試みたものの、反復である。

「天下一佐渡七太夫正本集」の中の、「しんとく丸」に「身毒丸」という字をあてたのは折口信夫であるが、まま母の呪いをうけて、

『めずらしや、何たる因果のめぐり来て、かやうのいれいを受け、眼が見えぬ』

といった業病の因果には、「俊徳」よりも「神得」よりも、やはり「身毒」が一ばんふさわしいように思われる。

オペラとして書かれたこの台本に曲をつけたのは、J・A・シーザーであり、演奏に協力してくれたゲストは、宮下伸(三十弦)、半田綾子(琵琶)であった。(曲は、のちにビクターでアルバム化され、合田佐和子のジャケット挿画もあって、きわめて印象的な出来映えをしめしている)

「信徳丸伝説を基にして、現代的解釈を加え、その血の因習、母神への信仰を、民俗の記憶にまで止揚して、西洋的なるものと日本的なものとを、いつのまにか≪二重写し≫としてとらえる。こうした劇の猥雑さにあふれたイメージは、足袋の福助(幸運をよぶと信じられている侏儒)、女力士、畸形のろくろ首、基盤娘から、民俗学者柳田圀男まで、すべて異化のモチーフにかわってしまう。演出の寺山は、今度もまた≪社会から見捨てられた特異な人々≫にサド・マゾヒズム的な匂いと、肉体の極限なまでの酷使を加えることによって光を当てる。そして<どん底>から立ち昇ってくるパワーを、オペラとして謳いあげているかのようだ。」

(THE YOMIURI)

作・演出 寺山修司

作曲・演奏 J・A・シーザー

美術 小竹信節

舞台監督 浅井隆

共同演出 J・A・シーザー

共同台本 岸田理生

衣装・名句 蘭妖子

音響 森崎偏陸

制作 九条映子、小沢洋子

まま母 新高恵子

しんとく 若松武

せんさく 篠崎拘

父 サルバドール・タリ

見世物小屋呼び込み男 根本豊

怪人柳田圀男博士 福士恵二

足袋の福助 日野利彦

間引き女1 矢口桃

間引き女2 末次章子

女力士 蛭沢美奈子

消しゴム 青山拘

女学生・語り手 蘭妖子

その他 平井元、市川正、カリーヌ・ミュレル

ゲスト演奏 宮下伸(三十弦),半田綾子(琵琶)、ソプラノ 塩原昌代

関連アイテム

新たに発売予定の『復活』

蜷川幸雄演出、藤原竜也と白石加代子主演で話題を集めた舞台「身毒丸」を、当時のキャストそのままに再演した“復活編”を収録。身毒丸と呼ばれた少年と、彼の実母が死んだ後に「母を売る店」で父に買われた新しい母親が織り成す壮絶な愛憎劇を描く。

メモリアルとして。

![藤原竜也×白石加代子 身毒丸 復活 [DVD]](https://moko.onl/wp-content/uploads/2023/09/51y1MfCUW-L._AC_SY445_.jpg)

![演劇実験室「天井桟敷」身毒丸(しんとくまる) [VHS]](https://moko.onl/wp-content/uploads/2023/09/91HBWesVMEL._AC_SY445_.jpg)