スヴィャストラフ・リヒテルについて

リヒテルの生い立ち

『スヴィャストラフ』といえば、昭和のクラシック・ファンで知らない者はないほどのピアノの巨匠である。

世界的ピアニストでありながら、日本が誇る『YAMAHA』のピアノを愛用したことでも知られる。

(この経緯は、NHKの感動ドキュメンタリー『プロジェクトX 挑戦者たち』で放送されていました。オンデマンドなどで探してみて下さい)

昭和時代、ロシアの三大ピアニストといえば、『リヒテル、ギレリス、ベトロフ』というのが一般的らしいが、私にとっては、リヒテルとギレリスが永遠の憧れであり、クラシック・ピアノの素晴らしさを教えてくれた、偉大な師匠でもある。

スヴィャストラフ・リヒテルのバイオグラフィーに関しては、Wikiに詳しく記載されているので、そちらを参照して頂くとして、ここでは、私が所有するCDのライナーノーツから、悲しい生い立ちを紹介したい。 https://w.wiki/3wR9

もう大分以前のことだが、リヒテルが日本でまだ、リフテルという発音で呼ばれていた頃、彼が20年以上も別れて暮らしていた母親との劇的な再会について記した、ポール・ムーアという人の記事を読んだことがある。

当時リヒテルはまだ我々にとってまぼろしのピアニストであり、彼をめぐるすべてのことが一種の伝説として受け取られていた頃だけに、その物語は特に強い印象を残したものだった。その出来事をリヒテルの経歴の中に織り込んでご紹介すると次のようになる。

スヴャトラフ・リヒテルは1915年、ウクライナ地方のジトミルで生まれた。

父親がピアニストでまたオルガン奏者でもあったので、最初は父からピアノの手ほどきを受ける。

15歳の頃からオデッサの劇場でバレエなどの伴奏をやっていたが、1937年、22歳の時モスクワ音楽院に入って、名教師として知られるゲンリッヒ・ネイガウスに就くことになる。

そして1940年には、まだ音楽院に在学中にもかかわらず、初めてモスクワでリサイタルを開いて好評を博し、1945年には全ソビエト・コンクールのピアノ部門で優勝するなど次第に頭角を現し、1947年に同音楽院を卒業する。

そしてソビエト、及び東欧圏を手始めに演奏活動を開始し、1959年にはフィンランドを訪れたのを皮切りに、西側にも次第に足跡を伸ばして、翌1960年にはアメリカ合衆国を訪れて大きな反響を呼ぶのである。

だが、このリヒテルの栄光に満ちた経歴が、家族からまったく切り離された。孤独の中での出来事だったことを知っている人は誰もいなかった。

話はモスクワ音楽院時代に遡る。

リヒテルの母親アニーが、たまたま息子を尋ねて、オデッサからモスクワへやって来た時、ヒットラーによるソビエト攻撃が始まった。

彼女は直ちにオデッサへ戻り、リヒテルもそれを追ってオデッサへ帰ることになっていたのだが、しかし先に帰った母親が受け取った一連の電報には、彼がしばらくの間モスクワに留められるだろうと記されており、それ以後、音信はばったりと途絶えてしまったのである。

そしてこの後、両親がたどった経歴は悲惨だった。

父親は当時オデッサにいたドイツ人名をもつ、約6000人の人達と一緒に逮捕され、処刑されてしまった。

彼は政治運動などまったくしなかったし、しいて言えば、1927年にオデッサのドイツ領事館で音楽を教えたことくらいしか罪状として覚えがなかったという。

そして母親はそれから2年後に、その弟と再婚するのである。新しい夫はやはり音楽家で、かつてリヒテルに理論を教えたこともあったという。

だがその後も二人には決して平和な暮らしが待っていたわけではなかった。

連合軍の攻撃と共に、彼等はオデッサを連れてルーマニアに行き、次にハンガリーへ、それからポーランドへ、そして最後にドイツへやって来る。そしてシュトゥットガルトで音楽教師の地位を得て、そこに留まることになるのである。

ところでしばらくたつうちに、リヒテルの名声は西欧諸国でもいろいろと報道されるようになり、そういった記事を通じて、両親は息子の消息を知ることが出来るようになっていた。

そして1960年、関係者の努力の結果、リヒテルのニューヨーク公演に際して、親子は本当に20年ぶりに感激の対面を行うのである。

このニューヨーク公演の実況版は、レコードとしてCBSから発売されたし、またRCAでも、ブラームスの第二番の協奏曲などを録音して、人々の注目をひいたものだったが、この華やかなリヒテルの成功劇の裏に、こんな家族再会の劇的な物語が秘められていたとは、当時、誰が想像し得ただろう。

それから二年後、リヒテル夫妻(夫人はソプラノのニーナ・ドルリアク)は西ドイツへ両親を尋ねることになる。

その時、リヒテルの旅券には、ドイツ人と記されていたということだが、しかし彼はそこで見聞する一切の風物に対して、決して同国人としての反応は示さなかったし、彼は明らかにソビエトの人間としての誇りを持って振る舞ったのだった。

そのことは、ごく当然のことに違いないのだが、私にはその時、それが何か不思議に強く印象に残ったものだった。

その頃、ムラヴィンスキーと競演したチャイコフスキーの協奏曲も、またカラヤンとのチャイコフスキーも発売されており、それらを通じて、私は、リヒテルが決してロシア以外のピアニストではあり得ないことを、更にはっきりと再認識させられた。

そして中でも、特にムラヴィンスキーと共演したこのチャイコフスキーの協奏曲に見せる白熱的とも言える打ち込みの激しさは、他の誰の演奏にも聴けなかったものである。

算出るリンクとのラフマニノフの第二協奏曲での情感の濃い演奏も、ロシア人であるリヒテルをおいて、他に誰が実現し得るだろう。

何回も再発を繰り返したこの二つの演奏は、既に録音の点ではかなり遜色を感じさせるし、またチャイコフスキーなど周到さという点から言えば、他にもっと整った演奏が幾らもあるが、しかし、これは私にとって、先に記したリヒテルの母親との劇的な再会の物語と共に、何か忘れられない印象を残すディスクの一枚なのである。

今回のCDとしての初登場は、ソビエトに録音されていたオリジナルマスター・テープから、改めてこの名演が生々しく蘇りを見せたものである。

著者 : 家里和夫

※ 原文のまま。WEB上での読みやすさを考慮し、筆者が適当に句読点を追記しています)

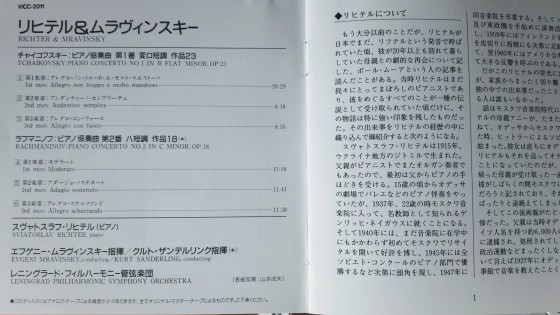

ムラヴィンスキー指揮 『チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番』

上記のムラヴィンスキー盤は、私が初めて耳にしたリヒテルの演奏であり、チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番である。

子供の頃、新聞社が協賛する、LPレコード『クラシック大全集 12枚組』の中に収録されていて、初めて聴いたのは10歳の時だった。

現在では、カラヤン指揮 & ウィーン交響楽団のドイツ・グラモフォン盤が名盤とされており、ムラヴィンスキー指揮 レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団の演奏は、日本では入手困難になっているが、Spotifyで視聴することができる。

リヒテル チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第1番 & ラフマニノフ ピアノ協奏曲 第2番

※ ラフマニノフの指揮は、クルト・ザンデルリンクである。

Soptifyで聴く (YouTubeリンク有り)

CDに収録されている、ムラヴィンスキー指揮の音源(1954年)。

第一楽章

第二楽章

第三楽章

YouTubeはこちら https://youtu.be/5CXT_hVvz4Y

カラヤン指揮 ラフマニノフ 『ピアノ協奏曲 第2番』

ムラヴィンスキー盤を抑えて、歴史的名盤に格上げされたカラヤン盤。

確かに、ラフマニノフの演奏は素晴らしい。壮麗かつスラブの哀愁に満ち、『哭きのモスクワ』という感じ。

しかし、チャイコフスキーに関しては、ムラヴィンスキー指揮の方がよりドラマティックで、若々しい。

Spotifyでも視聴できます。

YouTubeはこちら https://youtu.be/iXYRnYYrSxI

【音楽エッセー】 リヒテルの訃報に寄せて

1997年、リヒテルの訃報を聞いた際、雑誌の投稿用に書いたもの。

私が初めてリヒテルの『チャイコフスキー ピアノ協奏曲 第一番』を聴いたのは、十歳の夏。

交通事故で入院中、姉が「この曲、めちゃカッコイイで」とカセットテープに吹き込んで、差し入れてくれたのがきっかけだ。

ホルンの前奏に続く、地の底から湧き上がるようなカデンツァを聴いた時、「これぞ帝王の響き」と心を動かされた。

鍵盤を駆け抜けるような、怒濤の指使いや、峻厳かつ孤高の存在感に、子供の私はただただ圧倒されるばかりだった。

退院して、レコードのジャケットを調べてみると、ソリストは『スヴィャストラフ・リヒテル』。

何やら有り難く、神秘的なロシア名の響きに、我はただひれ伏すのみ。

まだ見ぬロシアの地に思いを馳せ、雄大なシベリアなど脳裏に描いたものだ。

以来、様々な演奏を耳にしてきたが、最後には、十歳の時に聞いた、リヒテルの演奏に回帰した。

他の演奏をスラブの風に例えるなら、リヒテルの演奏は力強い潮流。

まるで体の奥深くから、ほとばしり出るかの如くである。

世にピアニストはごまんと存在するが、あの気高く、自尊心の強い楽器を弾きこなせるのは少数である。

多くは彼女の背中を虚しく追いかけ、いつか夢破れて去って行く。

だが、リヒテルは、ピアノという皇帝を支配し、一音で全てを語り尽くせる、本物のピアニストだった。

もう二度と彼の演奏を生で聴くことは叶わないが、その響きは時を超えて燦然と輝き続ける。

さよなら。

そして、ありがとう。

一番最初にあなたに出会えたのは、本当に幸運でした。

【後期】 実際のリヒテルは穏やかな人だった

「ピアノの帝王」「不世出の巨匠」といった大仰な呼び名とは裏腹に、リヒテル自身は、むしろ細やかで、穏やかな人柄だったという。

(ちなみに、上記の雑誌投稿で採用されたのは、「リヒテルのコンサートで花束を渡した時、「巨匠」のイメージとは程遠い笑顔を見せて下さった」というエピソードでした。)

同時代のソ連(ロシア)の芸術家には、悲惨な体験を持つ人が多い。

スターリンの粛清により、父親を銃殺されたバレリーナのマイヤ・プリセツカヤ、姉が国外逃亡し、自らも強制収容所に送られたミッシャ・マイスキー、etc

彼らの精神性の根底にあるのは、自信や向上心ではなく、浄化されたような魂の光だ。

今、ここに生きていることへの感謝。

生きとし生けるもの、すべてに対する、あふれるような愛と平和への願い。

それらが音色と共に放射され、心を揺さぶるから、人はこの世で本当に美しいものが何か悟るのだろう。

リヒテルが亡くなった時、北の巨星が落ちたような脱力感を覚えた人は少なくないと思う。

そして、彼の後継者と目されるピアニストはいまだ現れていない。

というより、真似できないし、真似しなくていい。

我々には、我々の時代にふさわしい英雄が必要で、それはきっとリヒテルとは異なる源流から現れるだろう。

だとしても、苦難の時代を生き抜いた精神は忘れずにいたい。

芸術とは人類の至宝であり、歴史そのものだから。

【おまけ】 世界最速のショパンのエチュード

こちらは世界最速(?)と言われるショパンのエチュードOp.10, No.4

これ早送りじゃないよね、とツッコミを入れたくなるような演奏です。

リヒテル Chopin Etude Op10, No.4

ロシアの偉大なバレリーナ、マイヤ・プリセツカヤの代名詞ともいうべきバレエの名作。サン=サーンスの美しいメロディにのせて、生と死のドラマを紡ぎ出す。

調律師フランツ・モアの回想録『ピアノの巨匠たちとともに』

最後に書籍の紹介。

有名なピアノ調律師フランツ・モアの回想録『ピアノの巨匠たちとともに』。

私も持っていましたが、現在は入手困難になっています。

フランツ・モア氏は、スタンウェイが誇る一流調律師で、主にホロヴィッツのピアノの調律を手がけたことで知られています。

同じ「A」の音でも、ホロヴィッツは微妙な波長の違いを聞き分けることが出来たとか。

演奏海洋のピアノのメンテナンスも大事な仕事であり、「名演はピアニスト一人で成り立つものではない」ということを思い知らされる、読み応えのある一冊。

ホロヴィッツのエピソードがメインなので、ホロヴィッツ好きな方にはこたえられないと思います。

また、世界的ピアニストでありながら、ソビエト政府の監視下に置かれ、狭いアパートでアプライトピアノを弾いて練習していた、誠実で信心深いエミール・ギレリスや、巨匠リヒテルの意外に繊細な一面など、興味深いエピソードが綴られています。