マグダラのマリアについて

マグダラのマリアは娼婦ではない

キリスト教徒にとっても、そうでない人にとっても、非常に魅力的な存在が「マグダラのマリア」。

彼女は、長い間、身をもちくずした娼婦のように語られてきましたが、最近の調査では、「身分の高い女性」との認識に変わりつつあります。

『聖母マリア』はあまりに徳が高く、仰ぎ見るような感じですが、マグダラのマリアはより親近感のもてる女性として、キリスト教徒はもちろん、世界中の読者やアーティストに愛好されてきました。

今後、いっそう、彼女に対する理解が深まり、「娼婦」のイメージがすっかりぬぐい去られることを願うばかりです。

マグダラのマリアは、『改悛した女性の守護聖人』として、今もたくさんの女性の祈りに耳を傾けています。

以下、『マリアのウインク』(視覚デザイン研究所)より。

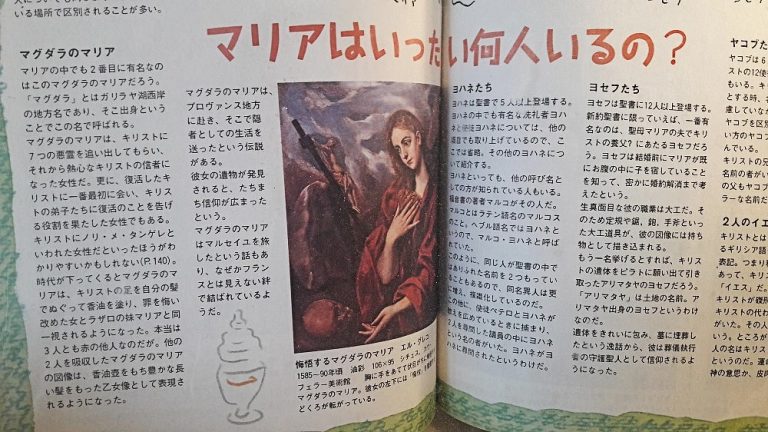

マリアの中でも2番目に有名なのはこのマグダラのマリアだろう。「マグダラ」とはガリラヤ湖西岸の地方名であり、そこ出身ということでこの名で呼ばれる。マグダラのマリアは、キリストに7つの聖霊を追い出してもらい、それから熱心なキリスト信者になった女性だ。さらに、復活したキリストに一番最初に出会い、キリストの弟子たちに復活のことを告げる役割を果たした女性でもある。キリストにノリ・メ・タンゲレといわれた女性だといったほうがわかりやすいかもしれない。

時代が下がってくると、マグダラのマリアは、キリストの足を自分の髪でぬぐって香油を塗り、罪を悔い改めた女とラザロの妹マリアと同一視されるようになった。本当は3人とも赤の他人なのだが、他の2人を吸収したマグダラのマリアの図像は、香油壺をもち豊かな長い髪をもった乙女像としげ表現されるようになった。

マグダラのマリアは、プロヴァンス地方に赴き、そこで隠者としての生活を送ったとい伝説がある。彼女の遺物が発見されると、たちまち信仰が広まったという。

マグダラのマリアはマルセイユを旅したという話もあり、なぜかフランスとは見えない絆で結ばれているようだ。

この伝説を元に創作されたのが、後述の『ダ・ヴィンチ・コード』(ダン・ブラウン原作)です。

ルカスによる福音 第七章 『罪深い女をゆるす』

では、なぜ、マグダラのマリアは娼婦のイメージで語られてきたのでしょうか。

新約聖書において、『マグダラのマリア』と結びつけられてきたのが、次の箇所です。

新約聖書 共同訳全注 (講談社学術文庫) 文庫では、イエスに赦された「罪深い女」について、下記のように描写されています。(講談社学術文庫は既に廃刊になっており、同様のものは『聖書 新共同訳 新約聖書 Kindle版』で読むことができます。

さて、あるファリサイ派の人が、いっしょに食事をしてほしいと願ったので、イエススはその人の家に入って食卓に着いた。

その町に一人の罪深い女(おそらく娼婦)がいた。

イエススがファリサイ派の人の家に入って食卓に着いているのを知り、香油の入った石壺を持って来て、うしろからイエススの足もとに近寄り、泣きながらその足を涙でぬらし始めた。そして、自分の髪の毛でぬぐい、足に接吻して香油を塗った。

イエススを招待したファリサイ派の人はこれを見て、「この人がもし預言者なら、自分に触っている女がだれで、どんな人かわかるはずだ。あれは罪深い女なのに」と心ひそかに思った。

そこで、イエススがその人に向かって、「シモン、お前に言いたいことがある」と言うと、シモンは「先生、どうぞ」と答えた。

イエススは話した。「ある金貸しから、二人の人が金を借りていた。一人は五百デナリオン、もう一人は五十デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらがよけいにその金貸しを愛するだろうか」

シモンは「帳消しにしてもらった額の多いほうだと思います」と答えた。

イエススは「そのとおりだ」と言った。そして、女の方を振り向いて、シモンに言った。「この人を見なさい。わたしがお前の家に入って来ても、お前は足を洗う水もくれなかったが、この人は涙でわたしの足をぬらし、髪の毛でぬぐってくれた。お前はわたしに接吻のあいさつもしなかったが、この人はわたしが入って来てから、ずっとわたしの足に接吻し続けた。お前はわたしの頭にオリーブ油すら塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから、言っておくが、この人が多くの罪をゆるされたことは、わたしに示した愛の大きさでわかる。ゆるされることの少ない者は、愛することも少ない」

そして、イエススはこの女に、「わたしは、あなたの罪をゆるした」と言った。

同席の人たちは、「罪までゆるすこの人は、いったい何者だろう」と考え始めた。

イエススはこの女に「あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい」と言った。

ルカスによる福音 第七章(新約聖書 共同訳全注 (講談社学術文庫)

カトリック教会では、一時期、このルカの福音書に登場する「罪深い女」が「マグダラのマリア」であるとされてきました。

しかし、現代では、この「罪深い女」は、マグダラのマリアとは別人であり、マリア自身は高貴な生まれの女性であるという見方が有力になっています。

「マグダラ」はガラリヤ湖西岸の地方名で、そこの出身であることから、この名で呼ばれています。

彼女は、熱心なキリストの信者となり、キリストの死後、フランス南部のマルセイユで伝道に努めたそうです。

「マグダラのマリア」は、マルセイユと、罪を悔いる女性の守護聖人です。

西洋美術においては、「マグダラのマリア」は、しばしば髑髏(どくろ)と描かれます。

「髑髏」が意味するところは「改悛」であり、定番となっているモチーフです。

西洋絵画の『マグダラのマリア』

『マグダラのマリア』は、The Repentant Mary Magdalene(マグダラのマリアの改悛) というタイトルで、様々に描かれてきました。

「娼婦」を意識したティツィアーノの「マグダラのマリア」。

改悛し、天を仰ぎ見るような表情が印象的です。

【マグダラのマリア】- Mary Magdalene - ティツィアーノ Tiziano Vecelio

こちらも、同じティツィアーノの作品ですが、この絵のマグダラのマリアは衣類を身につけており、改悛を示す髑髏と、神の道を示す聖書が描かれています。

Titien, Public domain, via Wikimedia Commons

ベルギーの画家、ピーテル・ヴァン・リントのマグダラのマリアは、よりリアルな描写で、罪と堕落の象徴であるヘビを踏みつけることにより、改悛を果たしたことを伝えます。

ドメニコ・フェッティのマグダラのマリアは、祈りの表情が美しく、天上から天使が見守っています。

ジョルジュ・ラトゥールの描くマグダラのマリアは、膝に髑髏を抱き、信仰を表すロウソクの火を見つめています。

片側の肩から衣類が滑り落ちているのは、娼婦を意識した描写でしょう。

聖女というよりは、より人間の女性に近いイメージがあります。

By Georges de La Tour, Public Domain, Link

17世紀・スペインの偉大な画家、クラウディオ・コエーリョの描くマグダラのマリアは、両手で髑髏を指し、改悛の情を表現しています。

イエス・キリストの十字架像と二人の天使が他の絵画には見られない構図です。

ラファエル前派の代表的な画家、ダンテ・ガブリエル・ロセッティのマグダラのマリアは、少女ようにあどけない表情です。

改悛する罪深い女というよりは、まったく異なるモチーフにも見えます。

多くの絵画が黒髪の女性であるのに対し、ロセッティのマリアは輝くような金髪です。

後世の画家が、『マグダラのマリア』を描くにあたって、ルカスの福音に登場する「罪深い女」と結びつけたのは、構図として、よりドラマティックだったからかもしれません。

どこの、どんな女性か、ほとんど記述がない為に、想像力を膨らます上で、娼婦という属性は都合がよかったのでしょう。

今から描き直すわけにもいかないので、絵画を見た人は、今後も「マグダラのマリア=改悛した罪深い女」というイメージを抱き続けるのかもしれませんが、今後、いっそう研究が進んで、「絵は絵。史実は史実」と認識が改まることを願っています。

我に触れるな Noli Me Tangere

ヨハネンネスによる福音 第二十章 『イエスス、マグダラのマリアの前に現る』

『Noli Me Tangere(ノリ・メ・タンゲレ)=我に触れるな』は、イエスの復活を目の当たりにしたマグダラのマリアが、思わずすがりつこうとしたところ、「私にすがりつくのはよしなさい。《Noli Me Tangere》 私はまだ父(神を指す)のもとに上っていないからだ」とやさしく諫められる場面です。

イエスは十字架から降ろされた後、墓に葬られます。

しかし、三日後の朝、マグダラのマリアや、十二使徒のシモン・ペトロスらが墓に行くと、墓の石はどけられ、その中にイエスの亡骸はありませんでした。

マグダラのマリアが墓の外で泣いていると、「なぜ泣いているのか」と呼びかける声がしました。

新約聖書では、次のように描写されています。

さて、マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエススの遺体の置いてあった所に、白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、「あなた、なぜ泣いているのか」と尋ねると、マリアは答えた。「わたしの主(イエススを指す)が取り去られました。どこに置かれているのか、わたしにはわかりません」。こう言いながらうしろを振り向くと、イエススの立っているのが見えた。しかし、それがイエススだとはわからなかった。

イエススは聞いた。「あなた、なぜ泣いているのか。だれを捜しているのか」。

マリアは、園丁だと思って答えた。「あなたがあのかたを運び去ったのでしたら、どこに置いたのか、どうぞ教えてください。わたしが、あのかたを引き取ります」。

イエススが「マリア」と言うと、彼女は振り向いて、「ラボニ」(ヘブライ語で「先生」という意味)――と答えた。

イエススは言った。

「わたしにすがりつくのはよしなさい。まだ父(神を指す)のもとへ上っていないからである。わたしの兄弟たち(「弟子たち」を指す)のところへ行って、こう伝えなさい。『わたしの父であり、お前たちの父であるかた、また、わたしの神であり、お前たちの神であるかたのところへわたしは上る』」。

マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、「わたしは主を見ました」と告げ、そして、主から言われたことを伝えた。

ルカスによる福音 第七章(新約聖書 共同訳全注 (講談社学術文庫)

マタイオスによる福音 第二十八章の『復活する』

マタイオスによる福音 第二十八章の『復活する』では次のように伝えられています。

さて、安息日が終わって、週の初めの日(今日の日曜日)の明け方に、マグダラのマリア(イエススから悪霊を追い出してもらった婦人)ともう一人のマリアが、墓を見に行った。すると、大きな地震が起こった。主(神を指す)の天使が天から降って近寄り、石をわきへ転がし、その上に坐ったのである。その姿はいなずまのように輝き、衣は雪のように白かった。番兵たちは、恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。

天使は婦人たちに言った。

「恐れることはない。十字架につけられたイエススを捜しているのだろうが、あのかたは、ここにはおられない。前に話しておられたように、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから、急いで行って弟子たちにこう告げなさい。『あのかたは死者の中から復活なさった。そして、あなたたちより先にガラリヤに行かれる。あちらでお目にかかれる』。今言ったことを忘れてはならない」。

婦人たちは、恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子達に知らせるために走って行った。すると、イエスが行く手に立っていて、「おはよう」と言ったので、婦人たちは地下より、イエススの足を抱き、その前にひれ伏した。

イエススは言った。

「恐れることはない。行って、わたしの兄弟たち(弟子たちを指す)にガラリヤへ行くように言いなさい。そこでわたしに会うことになる」。マタイオスによる福音 第二十八章(新約聖書 共同訳全注 (講談社学術文庫)

ルカスによる福音とは大きく異なっています。

では、本当にイエスは死後、復活したのでしょうか。

イエスの復活が意味するもの

非キリスト教徒が一番受け入れがたいのは、「イエスの復活」だと思います。

神の子といえども、元は人間。

いまだかつて、死んだ人間が三日後に生き返ったなどという例はありませんし、医学的にもあり得ない話です。(脳への血流が停止すれば、急速に細胞破壊が進む)

では、イエスの復活とは何を意味するのか。

『キリスト教の本 (上) (New sight mook―Books esoterica) ムック』では、次のように解説されています。

イエスの復活が意味するもの 福音書とイエスの復活観の違いとは

死人が実体的に復活するなどということが起こるわけはない。それゆえ、イエスは復活したか、という問いには、端的に「そんな史実はなかった」と答えればすむ。ただ、イエスの弟子たちは、イエスが復活したと信じたし、初代教会では、その信仰が中心的な役割を持っていたということは歴史的事実である。

では、どのようにして復活信仰が生じたのかということになると、漠然とした、そしてバラバラな資料があるだけで、確かなことは言えない。とにかくそういう信仰は、古代においては多くあったのであり、偉大な人間が処女から生まれたり、死んでも死なない式の物語も多数あった。キリスト教の場合だけが特別だったのではない。

イエス以前のユダヤ教徒達の多くも、すでに復活を信じていた。もっとも古代イスラエル人には復活という観念はなく、彼らが亡国の憂き目に遭い、ペルシアに囚われていたときに復活信仰を受け入れたらしい。

イエス時代のユダヤ教徒の間では、宗教的に保守的であったサドカイ派は復活を信じていなかったが、パリサイ派や一般人はみな信じていた。キリスト教最大の使徒パウロも、元来パリサイ派に属していた。だから、パウロにとっては、イエスが復活したか否かは中心の問題ではなく、そこから導き出される贖罪と律法からの自由という意味が問題だったのだ。

イエス自身は復活についてどう考えていたかということになると、よくは分からないが、示唆を与えてくれる伝承がある。「マルコ書」12章18~27節に見られる、イエスとサドカイ派の復活をめぐる論争である。

イエスはここで、復活する(といわれる)死者たちについては、「旧約聖書」の「出エジプト記」3章の「燃えているがなくならない柴」の部分に書いてあるではないか、と指摘する。

しかしこの記事には、モーセがこの不思議な柴に出会い、神がそのなかから語りかけ、神の名前を明かしたこと、エジプトで奴隷にされていたイスラエルの民を解放する使命がモーセに与えられたということしか書いてない。

イスラエルの伝承では、「柴」は無上なる人間の象徴、「火」は神の臨在の象徴である。するとこの不思議な光景は、一介の土塊にすぎない人間が、神の熱意に支えられて滅びずに存在しているという、不可思議でまさに「有り難い」事実を象徴するものといえる。

つまり、イエスにとって復活とは人間の思い計らいを超えて、自分が神によって日ごとに命を保たれているという事実そのもののことであった。

そういう意味でこの神は「死んだ者の神ではなく、生きている者の神」なのである。こういう方向とは全く逆に、死後の世界についての憶測や願望を軸に虚しい思弁を続けることこそ、「死者の神」に仕えることで、そういう思い違いをこそ、イエスは激しく非難したのである。

ところが、「マタイ書」や「ルカ書」は、この視点を理解せず、それぞれの時代の教会の信仰に依拠して、史実としての「死者の復活を前提にして論じ、死後の世界についての憶測と思弁を繰り返している。その度合いは「マタイ書」より、時代が後の「ルカ書」のほうが大きい。

こういう方向が実体化・固定化されて、ついには次のような定式になった。

「私の宣べ伝える福音によれば、この方(イエス)はダビデの子孫で、死者の中から復活されたのです(テモテ書 1・2章8節)」

そして、このような実体的な復活信仰が、現代にいたるまでキリスト教の中核的信仰として伝えられているのである。

これは、古代神話に依拠した迷信であるが、それを事実であり絶対的な神の啓示と信じ込むことにより、キリスト教唯一絶対主義なる妄想が生まれ、これを受け入れられない者たちを断罪し、異教徒を迫害し、宗教裁判、魔女狩りなどを起こしてきたのだ。

だが、正統派から異端として弾圧されたグノーシス派の「トマス福音書」(その原本は共観福音書と同じくらいの年代のものだという)などを見ると、実に最初期の時代から、正当・主流派の復活信仰に対する批判的な姿勢が存在していたことがわかる。

人間がなんとか死を克服したいという願望はわかるが、実体的な不死を古代神話に基づいて獲得しようとすることには、やはり無理があるといわざるをえない。

そうした思考停止の”信じ込み”を絶対的な真理とすることは、本来のイエスの志向ともまったくかけ離れたものである。ぜひ、批判的な認識が深く広まって欲しいものである。

高尾利数 『キリスト教の本 (上) 』

ざっくり言えば、イエス自身も「死者の復活」など望みもしなければ、考えてもおらず、むしろ、怪しげな信仰には懐疑的だった様子が窺えます。

エジプトのファラオが死後の世界を信じて、ミイラやピラミッドをこしらえたのとは大きく異なります。

意地悪な見方をすれば、イエスの死、あるいは信仰の終わりを信じたくない人々が、肉体的な蘇生をでっちあげて、イエスの神性を確かなものにしたと言えなくもないし、婦人達の深い悲しみが、そうした幻を見せた可能性もあります。

実際、アニメーターの安彦良和が『イエス (文春デジタル漫画館) Kindle版 』という漫画で、それっぽいエピソードを描いていますし、世の大半は同じようなことを考えているのではないでしょうか。

しかし、復活の本質は、「死体が蘇生したか、否か」の話ではなく、罪深き人々が悔い改め、神の国に迎えられて、永遠の命を得る、という考えに基づくもので、同じように墓の中から蘇った『ラザロの復活』と並んで、シンボリックな話なのだと思います。(もちろん、世の中には、イエスの肉体的な復活を信じる人もあります)

十二の使徒による布教が始まった頃は、イエスの神性を高める為に、そうした言い伝えも必要だったかもしれませんが、現代においては、「神への回帰と永遠なる魂の平安」と受け止められているのではないでしょうか。

すなわち、復活とは、「正しい教えを知って、心が目覚める」=「生まれ変わった自分」であり、人によっては、新しい人生を生き始めたように感じることもある。でも、それを「変化」と呼ばずに、「復活」=神の教えに立ち返る、と表現するところに、キリスト教の本質があるように感じます。なぜなら、人の原罪は、神の教えに背き、神のように賢くなろうと知恵の実を取って食べたことに始まるからです。

真実はどうあれ、どんな人にも復活の機会はあると考えるだけで、救われる部分もあるのではないでしょうか。

西洋絵画の『Noli Me Tangere』

『我に触れるな(Noli Me Tangere)』もまた、絵画のモチーフとして、世界中の画家に愛されてきました。

聖母マリアの美術(美術出版社)によると、

彼女はキリストの女弟子であり、布教から裁判の受難までの行動を共にしており、キリスト教美術に表された女性として聖母に次ぐ重要な位置を占めている。伝説では貴族の娘であったが放蕩に身を持ちくずし、娼婦にまで堕ちたが、キリストを知って罪を悔い、のち修道の生活に入ったという。以下にあげる主題の女性がすべてマグダラのマリアを指すかどうかは議論があるが、西欧絵画の伝統はためることなく彼女に結びつけている。

≪中略≫

「われに触れるな」(ノリ・メ・タンゲレ)」はマグダレーナのもっとも重要な主題である。復活後、キリストは最初に彼女に出現する。悲しみのマグダレーナは園で庭師と覚しき男に主の遺骸を捜していると語りかける。「マリア」その一言でマグダレーナはすべてを悟った。すがろうとする彼女にキリストは「私に触れてはならない。私はまだ天の父のところへ上がってはいないのだから」。この言葉の解釈は一様ではないが、触れる必要はなかったのであろう。それが幻か現し身かを疑う必要もない。ここがマグダレーナを分かつところである。

口上が説話的な主題であるが、このほか彼女は多くの単独像として表現される。ひとつは持ち物としての香油壺を持つ肖像画のタイプであり、しばしば豪華な身なりをして表される。ひとつは「美しき贖罪者」マグダレーナというタイプで罪を悔いる哀しい感情を露わにする姿が時には半裸で表される。あるいは書物や髑髏を手に瞑想する姿もある。のち彼女がこの世を去る時、聖母のように被昇天する図がある。長い髪に裸身を包まれてマグダレーナは天に昇ってゆく。

多くのイメージが重なり合い、混ざり合ってこの希有な女性を形作っている。特に単独像の場合、画家の想像力によってマグダレーナはいくつもの顔を持つ。聖母は論外として、彼女ほど官能的に描かれる聖母がいるだろうか。彼女の中にエヴァの影をかいま見た画家もいたかもしれない。さらに秘教的な外典などに彼女をキリストとの関係において単なる女弟子以上のものと見なしているものもある。いずれにせよ、この聖女の魅力は彼女がきわめて人間的に生き、苦悩した女性であったというところにあるのではないだろうか。

一番印象的なのが、イタリアの巨匠ティツィアーノの描く『Noli Me Tangere』です。

まるで恋人達の再会と別れを思わせる、ドラマティックな構図です。

マリアの気持ちを汲みながらも、静かに距離を置こうとするイエスの眼差しが優しくあたたかいですね。

二人が恋人同士だったかどうかは神様に聞いてみないと解りませんが、私はそうだったら良いなあと思っています。

18世紀のフランスで活躍した、アントワーヌ・ラヴァルの『Noli Me Tangere』は、「園丁と思った」という記述を忠実に再現し、庭師のような格好をしています。

15世紀、フランドル地方で活躍したアブラハム・ヤンセンスの Noli Me Tangere も、園丁らしいイエスの姿が描かれています。

帽子とシャベル、大地の農作物が、信仰の豊穣を表しているようです。

赤い衣と黄金色の衣の対比が美しいですね。

ドイツの印象派、フリッツ・フォン・ウーデの描く Noli Me Tangereは、より人間的な描写です。

すがりつこうとするマリアを優しく諫めるイエスの表情がいいですね。

私は現代美術は苦手なんですが、この絵は何とも味わいがあるので好きです。

現代の『神』

「神」というのは超越者でも畏敬の的でもない、人が生きる為に必要な「心の指針」だと私は思っています。

人間は惑いやすく、間違いを犯しやすい生き物だから、道に迷わないよう導いてくれる確かな存在が必要なのです。

人間というのは、キリスト教的に解釈すると、“神”の心〈思想〉から離れ、得手勝手に生きている、罪深き存在(=原罪)なんですね。

「神」というと身構えてしまうかもしれませんが、それは親や教師や友人であるかもしれないし、あるいは本や絵画、音楽といった作品であるかもしれません。

迷う心を支え、正しく導いてくれるものなら、それは何だって「神様」と言えるのではないでしょうか。

「神」は至る所に在りますが、それを見出すのは難しく、神から離れずにいるのはもっと難しいかもしれません。

映画『ダヴィンチ・コード』とマグダラのマリアについて

上記のような、イエスとマグダラのマリアの関係性に注目し、壮大な謎解きミステリーに仕上げたのが、ダン・グラウンの『ダ・ヴィンチ・コード』です。

死体はグランド・ギャラリーに、ダ・ヴィンチの最も有名な素描〈ウィトルウィウス的人体図〉を模した形で横たわっていた。

殺害当夜、館長と会う約束をしていたハーヴァード大学教授ラングドンは、警察より捜査協力を求められる。

現場に駆けつけた館長の孫娘で暗号解読官であるソフィーは、一目で祖父が自分にしか分からない暗号を残していることに気付く……。

全世界でベストセラーとなった原作小説。

「聖書は天国からファックスで送られてきたのではない」という台詞に象徴されるように、今に伝わるキリスト教そのものが「人の手による」という点を強調している部分がこの作品のテーマ。

キリスト教や西洋美術に関する知識がないと難しいかもしれないが、「そういう考え方もあるかも」と柔軟に構えて読めば楽しいエンターテイメント。暇つぶしに一気に読めます。

ロン・ハワードの映画よりはるかに謎解きの部分が面白いし、後述の「天使と悪魔」よりリアリティがある。

本作では、ずばり「イエスとマグダラのマリアは夫婦だった」と言い切り、その真実が隠された暗号(コード)を、宗教象徴学の専門であるラングドン教授と、ルーブル美術館・館長の孫娘で、フランス警察の暗号解読官でもあるソフィーが次々に解き明かして、血筋の謎に迫る物語です。

これまでタブーとされてきた二人の関係性に踏み込み、「いかにも」なエピソードを盛り込んで、あたかもそれが真実であるかのような、むちゃくちゃな展開が逆にウケて、全世界でベストセラーとなりました。

2006年には、トム・ハンクス主演 / ロン・ハワード監督で映画も制作され、大ヒットとなっています。(ダ・ヴィンチ・コードの字幕版はamazonプライムビデオで視聴できます)

映画自体は決して悪くないし、謎解きの場面も視覚的に非常によく練られていると思いましたが、トム・ハンクスはとても『ハーヴァード大学教授+自由を謳歌する独身貴族』には見えず、どうせなら、クリスチャン・ベールあたりにやって欲しかった・・というのが正直な感想です。当時はまだ、ベールもトップスターではなかったので、しょうがないんですけど。

こちらは象徴学のラングドン教授と行動を共にするソフィーが、聖杯研究の第一人者、アーヴィング公から「聖杯の秘密」について聞かされる場面。

ダヴィンチの壁画『最後の晩餐』に秘められたメッセージとは、「キリストとマグダラのマリアの結婚」であり、二人のポジションがマグダラのマリアを意味する『M』を描いているのが特徴。

ここからネタバレになりますので、興味のある方だけご覧下さい。

キリスト教に興味をもったら読む本

上記で紹介した本のリストです。

筆者がキリスト教関連の本を買い集めていたのは、1990年代後半なので、既に廃刊になっているものが多いですが、この頃の専門書の方が文章も美しく、読み応えのある本が多いです。

興味のある方はぜひ図書館でリクエストして下さい。

講談社学術文庫の共同訳全注は、私が最初に購入した新約聖書です。

訳文も格調高く、注釈も充実していますが、現在は廃刊になっており、同様のものが聖書 新共同訳 新約聖書 Kindle版になります。

|

新約聖書 共同訳全注 (講談社学術文庫) 文庫 16世紀の宗教改革以来、カトリックとプロテスタントとに分裂していたキリスト教界は、現在、協調と一致の方向に向かっている。本書は、このような時代の流れの中で、両派が協力して翻訳した本邦初の『新約聖書』。両派で思い思いに使ってきた言葉を共通化し、内容に沿って小見出しをつけたほか、歴史的・宗教的事項に注を付してあるので、新約の世界とその時代がありありと甦ってくるこれからの時代の万人向け聖書の決定版である。 |

|---|

キリスト教絵画に描かれるエピソード(旧約・新約)と代表的な画家・名画の解説書です。

原罪からイエスの復活、聖人の殉教まで、1~2ページに1つのエピソードが紹介されており、旧約から新約に至る流れを理解する上でもおすすめです。

|

西洋絵画の主題物語〈1〉聖書編 本書で扱う主題は旧約聖書・新約聖書の物語、マリアや聖人の伝記である。聖書の記述の順に名画をカラーで配し、物語の欄でその絵柄を追いながら主題を説明。解説の欄で画家たちがその主題をどのように取り扱ったかを簡潔に述べる。主題を通しての西洋美術の理解に、美術作品を通しての西洋文化の理解に、展覧会や海外旅行に、美術を愛する万人必携の1冊。 |

|---|

聖母マリアにフォーカスした美術解説書です。

聖母マリアに関するエピソードをはじめ、イエスの生涯、聖母子画で有名な画家の紹介(ボッティチェリ、ラファエロ、ファン・エイク、コレッジョなど)、キリスト教絵画に描かれるモチーフの解説(杉、星、泉、薔薇、無原罪の御宿り、聖母の祝日、閉じられた庭園)など、絵画にとどまらず、キリスト教入門のような内容です。

|

聖母マリアの美術(美術出版社) 本書は、絵画に描かれたマリア伝を、「受胎告知」をはじめとする28の場面に探り、また巨匠たちが競って描いた多様な「聖母子」に、マリア像の変遷をたどります。さらに「マリアの事典」を加え、カラーを中心とした254点の図版によって美術のなかに現われた聖母マリアの全貌を紹介します。 |

|---|

初稿: 1998年12月1日