映画『マッドマックス 怒りのデスロード』について

あらすじ

最愛の妻と息子の死後(80年代のMAD MAXシリーズ)、一人、荒野をさすらうマックスは、謎の武装集団に襲撃され、イモータン・ジョーの支配する砦(シタデル)に連れ去られる。

一方、シタデルでは、大隊長フュリオサが『水』と『燃料』を交換する為に、巨大タンカートレーラーと護送団を率いて、ガスタウンに向かおうとしていた。

実は、タンカートレーラーの中には、受胎出産の為に監禁されていた五人の美女が身を潜め、脱出の機会を図っていたのだ。

事実を知ったイモータン・ジョーは怒り狂い、美女を取り戻すため、ウォーボーイの大隊を派遣する。

その動きを知ったマックスは、ウォーボーイの一人、ニュークスを配下に引き入れ、自由と引き換えに、フュリオサ達の逃避行に協力する。

やがて彼らのカー・チェイスは、荒野の盗賊や暴走族を巻き込んで、世界の覇権を賭けた争いとなり、砂漠は炎のデスロードと化す。

マックスはフュリオサと五人の美女を救い出し、シタデルを解放することができるのか。

息をつく間もない、空前絶後のカーバトル・アクションです。

虚無という名の狂気 ~マックスという男

マックスは斬新なヒーローだ。

21世紀の今となっては、さほど新しさは感じないかもしれないが、1979年の『マッドマックス』、1981年の『マッドマックス2 Road Warrior』、1985年の『マッドマックス / サンダードーム』と通して見てきた筆者にとって、メル・ギブソン演じる、どこか殺伐としたマックスは、従来のアクションヒーローの定型を覆すものだった。

警察官ではあるが、職務はそこそこ。世直しに燃えているわけでもなければ、弱者の味方というわけでもない。

妻子をひき殺されて、ムカついたから、やり返す。

ただ、それだけの話である。

それも巧妙に罠を仕掛けるのではなく、まるでV8エンジンに魂を乗っ取られた如く、ふかす、走る、そして、追い詰める。

無言でハンドルを切り、トッカーター一味を追うマックスは、恩讐の彼方というより、もはや制御不能の車(マシーン)。

トッカーター一味がそうであるように、マックス自身も大義はなく、敵を討ち取っても、にこりともしない。

この虚無感こそが新時代の狂気なのだ。

それまで、アクションヒーローといえば、世直し、正義、弱者の味方と、万人が納得するような大義を背負い、敵と戦ってきた。

また、どれほど凶悪な敵でも、「世界を征服する」「町で一番になる」「もっと金が欲しい」等々、れっきとした理由があって、悪行の限りを尽くしていた。

ところが、マッドマックスに関しては、妻子を失うまで、マックスはどこかぼーっとした普通の夫だし、仇討ちに出掛けても、どこか投げやりで、カタルシスもない。

トッカーター一味に至っては、無気力、無軌道、無目的で、その時々の欲求にかられて突き進むだけ。

共感するところもなければ、愛嬌もなく、文字通り、「バカが暴れ回っている」、その一言に尽きる。

いわば、「理由なき暴力」が本作の源泉であり、それゆえに、アスファルトを疾走するカメラ目線が斬新に感じたのだ。

最初の三部作で、そこそこの興行成績を得て、ジョージ・ミラー監督の野心もすっかり充たされたのかと思いきや、21世紀になって、デスロードのような新作を繰り出すとは夢にも思わなかった。

しかし、砂漠を爆走する大戦車隊を見れば、1980年代から2015年までの長きにわたって、ミラー監督の心が何処にあったかが分かる。

『マッドマックス2』の時点で、すでにこの『絵』があったのだ。

だが、それを実現するには、技術的、商業的、様々なハードルに阻まれて、機が熟すのを辛抱強く待つより他なかった。

もはや一流となったメル・ギブソンも、今更、レクター博士みたいな鉄仮面を付けて、車のボンネットにくくりつけられるのは嫌がるだろう。

そこで、新マックス。

ヴェノムにもなれる、トム・ハーディの登場だ。

新時代のヒーローを得て、怒りのデスロードも遂に実現したという感がある。

もっとも、80年代にジョージ・ミラー監督が描いたマックスの虚無感は、21世紀になって、ずいぶん薄れてしまったが、トッカーター一味の『理由なき暴力』はさらにパワーアップされて戻ってきたし、妻子の敵を討ってなお、空しさを埋めることが出来なかったマックスが、『怒りのデスロード』ではほんの少し、人間らしい感情を取り戻したことを思うと、役者は違えど、マッドマックス三部作のスピリットを引き継ぐ続編との印象を新たにする。

我々、往年のファンは、世紀末と共にマックスの狂気も忘れてしまっていたが、ジョージ・ミラー監督だけは、あの後も走り続けていたらしい。

狂気というなら、あれから一瞬たりと自身の絵(ビジョン)を忘れることなく、二十年後についに具現化した監督こそが一番狂っていたのではないだろうか。

ウォーボーイの名言 『Witness Me』とは

山海塾のウォーボーイは、自らの死に際して、「Witness Me」と叫ぶ。

日本語版では、「オレを記憶しろ」「見届けろ」といった訳になっているが、本作では、「ウィットネス」は、記録よりも『生き証人』のニュアンスが強い。

ちなみに、ALCの説明は以下の通り。

ハリウッド映画においては、法廷ドラマで『証人』として使われることが多い。

http://eow.alc.co.jp/search?q=witness

【自動】

証言する、証明する【他動】

~を証言[証明・目撃]する、目の当たりにする[見る]、~に立ち会う、署名する

~を経験する、~に直面する、遭う、見舞われる◆この意味ではexperienceに近い。

〔年代が〕~を示す[の年である]文例【名】

目撃者、証人、参考人、立会人文例

証拠、証言

荒廃した大地に生きるウォーボーイは、遺伝的に短命で、腫瘍や貧血など、様々な問題をかかえている。

生まれながらに短い人生を運命づけられ、どこにも救済はない。

その恐怖と空しさを利用して、ウォーヴォーイを鉄砲玉として操っているのが、頭領のイモータン・ジョーだ。

イモータン・ジョーは戦闘で死ぬことを『価値ある死』と意味づけ、若いウォーボーイを暴力へと駆り立てる。

戦場で命を落としたウォーヴォーイは、ヴァルハラに招かれ(ここだけゲルマン神話)、永遠の栄光に浴するというわけだ。

荒廃した社会に、美も仁徳もなく、あるのは暴力と支配のみ。

ウォーボーイにとっては、イモータン・ジョーに讃えられ、ヴァルハラに旅立つ瞬間だけが、生命の意義を感じられる至福の時なのだ。

そんな我が死をWitnessしろ!

歴史の証人となり、我が存在を、永遠に貴様の記憶に刻みつけろ!

Witness Meは、刹那の人生を生きるウォーボーイの魂の叫びだ。

彼らにとっては、醜く生きながらえることよりも、戦士として生き、戦士として散っていく方が、はるかに価値のあることなのだ。

たとえ自分の人生が、二十年かそこらで終わったとしても悔いは無い。

誰かが自分の死を見届け、記憶に刻みつけてくれたなら、自分も相手の中で永遠に生き続けることができる。

その死に様が派手であればあるほど、記憶は鮮明となり、輝きを増す。

それこそ、彼らの栄誉であり、真の生命なのだ。

ちなみに、イモータン・ジョーが祝福の際に使用するShiny & Chrome のクロムは非常に毒性の強い金属であるが(六価クロム)、鋼玉(コランダム)に微量に含まれることでルビーやエメラルドの美しい色合いを醸し出す、魔法のエッセンスでもある。

『My name is MAX』 マックスはなぜ最後に名乗ったのか

トム・ハーディー演じる21世紀のマックスは、家族も友人もない、流れ者として描かれている。

心の中まで乾ききり、人助けも、世直しも、何の関心もない虚無の人として荒野を彷徨い、ただ食らうだけの人生を生きている。

ゆえに、マックスは名乗らない。

名前も捨てた、世捨て人だからだ。

名を名乗るということは、自分が何ものかを明確にし、社会との関係性を保つことでもある。

自己が自己である為の重要な識別番号を、自ら捨て去るということは、関係性も捨て去るに等しい。

SNSでも、他者とリアルな関わりを持ちたくないアカウントは匿名で発信するように、マックスも現実社会と断絶し、虚無の中に生きている。

最愛の妻子を殺され、世界の崩壊を目の当たりにしたマックスが、愛も、正義も、この世に何も期待しないのは当然至極で、この虚無感こそが逆にマックスを支えているといっても過言ではないだろう。何故なら、愛すれば失い、正そうとすれば憎まれる。それがこの世の常だからだ。

だが、そんなマックスにも、一つだけ、人間らしい記憶を残している。

それは時折、意識下に現れる少年のビジョンだ。

あれはトッカーター一味にひき殺されたマックスの子供。

虚無の底から、「一緒にいよう」「見捨てるな」と必死に呼びかける。

こんな殺伐とした世界でも、フュリオサをはじめ、仲間と力を合わせて懸命に生きる女性やニュークスらと行動を共にするうちに、マックスの中にも、長く封印してきた情愛や正義が蘇り、最後にはフュリオサに、「「My name is MAX(オレの名前はマックスだ)」と告げる。

それは世捨て人マックスの回帰であり、新たな関係性の始まりと言えるだろう。

最終的に、マックスは孤独な旅路に戻り、フュリオサとも別れて行くが、マックスは彼女たちのことを決して忘れないし、フュリオサの心の中でも、マックスは、『マックス』という名をもつ一人の人間として永久に残るだろう。

「My name is MAX」は、ありふれた言い回しではあるが、友情と人間回帰を描いた最高の名台詞なのだ。

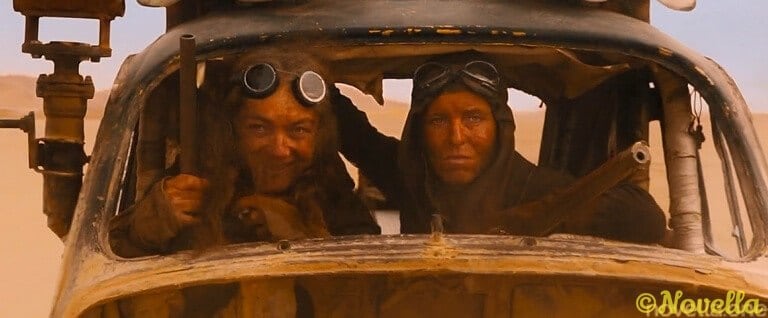

【写真で読み解く】 怒りのデスロードの魅力

私の好きな場面を画像付きで紹介しています。

縦長コンテンツなので、興味のある方だけご覧下さい。

グレーの右端の▼マークをクリックすると、アコーディオンが開きます。

※ 最後までネタバレします。未見の方はご注意下さい

【映画コラム】 ハンディがあっても輝ける : ハリウッド映画の奥深さ

ハリウッド映画では、しばしば身体障害をもつ方が役付で登場することがある。

たとえば、SFアクションの傑作『トータル・リコール(アーノルド・シュワルツネッガー主演)』では、「火星で放射能を浴びて、奇形になった人々が集うパブ』で、小人症の女性がレジスタンスの兵士として、派手にマシンガンをぶっぱなすシーンがあったし、レイ・チャールズの生涯を描いた伝記映画『Ray』では、ジャズクラブの司会者が小人症で、「今夜は君らに凄いものを見せてやる。でも、オレのデカマラじゃねぇよ」と自身をネタにしたギャグで笑いを誘っていた。

シリアスなドラマでは、ダウン症の少年をテーマに描いた『チョコレート・ドーナツ』のように、障害そのものを自身の持ち味として出演するケースもあり、身体障害も一つのキャラクターとして映画界で地位を確立している感がある。

ちなみに、『チョコレート・ドーナツ』でダウン症の少年を演じていたアイザック・レイヴァは、「僕のような者が映画に出演することによって、同じハンディを持つ人や家族の励みとなり、また社会で活躍する道を開くことができたら、これほど嬉しいことはない」と、映画サイトのインタビュー記事で語っており(出典は忘れました・・)、決して金策や見世物ではないことは明らかだ。

これは映画とは無関係だが、20年前、アメリカのディズニーワールドを訪れた際、重度の吃音の男性が土産物屋で元気に接客している青年の姿を目にしたことがある。

日本人の私が聞いても、気の毒なほどの吃音で、子供の頃から相当苦労されたであろうことは想像に難くない。

しかし、青年は客の質問にも明るく答え、客も「頑張れよ」と励ましながら、買い物を楽しんでいた。

何かと臭い物には蓋をしたがる日本社会では、「い、い、いらっしゃい、ど、ど、ど、どれにしましょうか」みたいな吃音の青年を、世界的に有名なテーマパークの土産物屋に雇うことなどまずないだろうし、たとえ雇ったとしても、青年がそのような喋りをしたら、白い目で見たり、クレームを入れたりするだろう。

重度の吃音でも、本人にやる気があれば、接客業を任されるように、ハリウッド映画にも、美男美女以外の人が活躍できる場所が豊富にある。

肥満、低身長、醜男醜女、奇形、ハゲ、悪人面、etc。

彼らは決してマーベルのヒーローや恋愛映画のヒロインに抜擢されることはないが、ファンタジー映画の森のこびとや、ギャング映画の殺し屋や、ホラー映画の魔女のように個性的な役柄を演じて、強烈な印象を残す。

世間的にはハンディと見なされることも、一つの個性として生かせるのが、ハリウッド映画のいい所ではないだろうか。

ちなみに、キャシー・ベイツが「ミザリー」でアカデミー主演女優賞を取った時、ある映画評論家が「キャシー・ベイツのような女優(巨漢の強面)が活躍する場が、日本の映画や演劇界にはない」とコメントしておられたのが今も印象に残っている。エンタメでどうやっても勝てないのは、そうした理由も大きいのではないだろうか。

![マッドマックス 怒りのデス・ロード [Blu-ray]](https://moko.onl/wp-content/uploads/2023/09/91M3KcIm3jL._AC_SX342_.jpg)