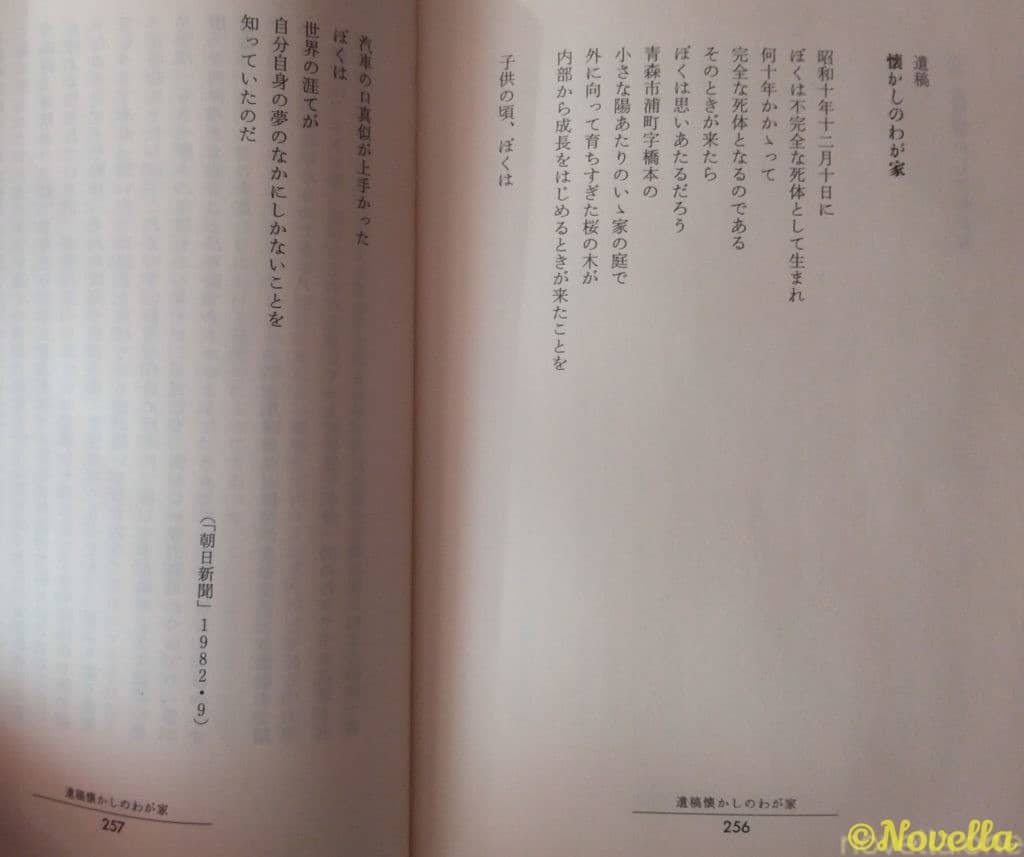

-遺稿-

昭和十年十二月十日に

ぼくは不完全な死体として生まれ

何十年かかって

完全な死体となるのである

そのときが来たら

ぼくは思いあたるだろう

青森市浦町字橋本の

小さな陽あたりのいい家の庭で

外に向かって育ちすぎた桜の木が

内部から成長をはじめるときが来たことを子供の頃、ぼくは

汽車の口真似が上手かったぼくは世界の涯てが

自分自身の夢のなかにしかないことを

知っていたのだ朝日新聞 1982年9月 墓場まで何マイル?

一応、『遺稿』とされているが、亡くなったのは1983年5月であるから、実際には、まだ半年分、いろんなものを書いている。それこそ目が霞んで、みみずのような字になるまで、書いて、書いて、書きまくって、自分が病院に運ばれる間も、まだ頭の中で書いていただろう。いつも、どんな時も、そういう自分を斜め上から眺めている、もう一人の自分がいる。

享年、47歳。時速100キロで走り抜いた人生ではあるけれど、本人の前では、いつも時間は止まっていたのではないか――と思ったりもする。

たとえば、光速で移動する宇宙船からは、地球上の人間の動きなど超スローモーションにしか見えない。それがつのりつのれば、しまいに時間の観念など無くなって、自分が光速で移動していることも、その他大勢とは時の流れが違うことも忘れてしまうだろう。寺山修司の一日は、その他大勢の二日分か三日分で、自分でもそうと気付かぬまま、猛烈な勢いで肉体の持ち時間を消費して、47年。「まだ足りない」か「十分」かは分からないけれど、たとえ病気でなくても、そういう生き方しかなかったような気がする。とにかくアウトプットしないことには、言葉が溜まって、爆発しちゃうから。まるで栓の取れた消火栓みたい。とどまることを知らず。病床でも、夢の中でも。

そして、これだけは断言できる。

現代なら、優れた医療の力で、もう少し、長く生きられただろう。

5年か、10年かは分からないけれど、47歳ということはなかったはずだ。21世紀なら――まして東京在住なら。

だが、一方で、こうも思う。

現代なら、あれほどまでに受け入れられただろうか、と。

今、家出の話なんかしてごらん。四方八方から袋叩きにされるよ。

『美しい国ニッポン』の思想とは対極に居る人だもの。

それこそ心ない批判も浴びせられたのではないかな。

あの時代だから理解されたこともあって、そういう意味では、肉体的には生きづらい時代ではあったろうけど、表現には合っていたような気もする。

言葉こそ人生、言葉こそ自身そのものの人だもの。

肉体は犠牲になっても、自分に合った時代に、自分の書きたい言葉を書いて、それはそれでタイミングよく生を受けたのではないかとも思う。

肉体と言葉、どちらを取るかと聞かれたら、きっと後者でしょう。

現代のような言葉狩りの時代に、四方八方の顔色を窺いながら、せっかく生まれた言葉も封殺してしまうような人生を生きるより、たとえ47年でも、『サザエさんの性生活』がユーモアとして受け入れられた時代の方が、物書きとしては幸せだろう。

確かに言葉は無限のものではあるけれど、その時代にしか響かない言葉も多々あって、時代が必要とする言葉をもって生まれてくることも、大きな運の一つだと思う。

それにプラスして、時代の壁を越えることができたら、それこそ本物だろう。

そして、私は残された書物を紐解きながら、これらの言葉に出会った日の事を思い返す。

それはこの現実世界で、決して交わることのない線と線ではあるけれど、そこは言霊というやつで、時間も、空間も、超えるのではないかと。

あなたは完全な死体になったのではなく、完全な言葉になったのではあるまいか。

歪められることもなければ、修正されることもない。

全ては紙の上に焼き付けられて、そのまま永遠でしょう。

そしてなお、成長を続ける。

時代時代の読み手と共に。

一人一人の心の中で無限に枝葉を広げながら。

※この遺稿は下記の書籍にも掲載されています。