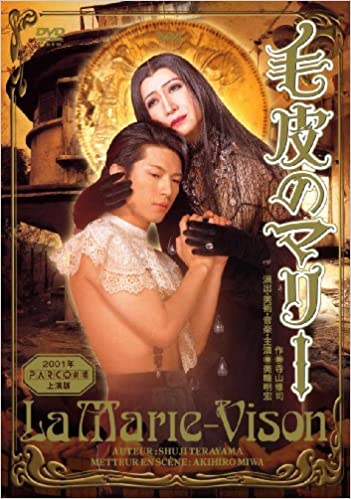

『毛皮のマリー』について

戯曲『毛皮のマリー』 (1967年)

原作 : 寺山修司

主演 : 丸山明宏(美輪明宏) / 劇団『天井桟敷』

あらすじ

男娼のマリーは、美少年・欣也を実の息子として育てていた。

マリーは、欣也を決して外に出すことはなく、欣也の友人は、自室に放し飼いにしている蝶である。

ある時、欣也の部屋に、“美少女”が転がり込んでくる。

美少女は、欣也に「外の世界」と「実人生」を教え、彼女に感化された欣也は、マリーの反対を押し切って、家の外に飛び出す。

しかし、マリーが「欣也、戻って来なさい!」と呼びかけると、ぼろぼろに疲れ果てた欣也が戻ってくる。

マリーは欣也を優しく抱擁すると、女の子の服を着せ、舞台は幕を閉じる。

※ なお、平成版の舞台劇では、マリーと欣也が手に手を取り合って、天国の光に包まれるような演出が取り入れられ、このあたりは毎回違っているようである。

見どころ

当初から、「毛皮のマリー」のモデルは、寺山氏の実母「はつ」であり、欣也は寺山氏自身と言われている。

あれこれ理由を付けて、自室に監禁するマリーは、寺山氏に多大な影響を与えた「はつ」そのものであり、抵抗して家を出て行く欣也は寺山氏の映し鏡だ。

興味深いのは、通常、少年が自立してハッピーエンドとなるところ、欣也が母のマリーに呼び戻されて、すごすごと帰って来る点である。

戯曲も素晴らしいが、丸山氏(美輪氏)の演技は、神レベルに素晴らしく、及川光博氏が欣也を演じたDVDが唯一リリースされたが、それも絶版になっている。

寺山氏の親子観や人生観のみならず、美輪明宏の美学が凝縮したような舞台は、空前絶後であり、演劇ファンも必見の名作である。

戯曲『毛皮のマリー』 ~母と息子の歪な愛

2011年 舞台劇に関するレビュー

母親は子供の生殺与奪を握っている

世に「母親」について語った言葉は数あるが、一番納得したのが、子育て漫画エッセーの第一人者、伊藤 比呂美氏の、「母親は、自分が産んだものだから、子供の生殺与奪を好きにしていいと思っているフシがある」というものだ。

たとえば、シンデレラや白雪姫といった名作童話には、しばしば「意地悪な継母」が登場する。

継母は、美しい娘を苛めたり、殺めたりするが、原作では『実の母親』であり、子供にはあまりにショックが大きいため、現代では「継母」として伝えられているという話だ。

これは決して誇張ではなく、真実を言い当てていると思う。

生殺与奪とまではいかないが、母親は「自分が産んだ」という意識が強いので、心のどこかで、「子供は自分のもの」「好きにしていい」と思っている節がある。

例えるなら、フィギュアの作者が、「飾ろうが、壊そうが、オレの勝手」と好きにするようなものだ。

子供は自分の身体の一部であり、母親は創造神である。

だから、母親は、時に支配的だし、所有欲もある。

それが高じれば、主従関係、あるいは近親相姦的な親子関係が形成される。

そして、子供も愛と保護を求めて、母親に従順であろうとする。

子供が、シンデレラや白雪姫の継母物語を違和感なく受け入れるのも、歪んだ母性愛や親意識の恐ろしさを心のどこかで感じ取っているからではないだろうか。

歪な母性愛と囚われの少年

そんな歪な母性愛を、男娼マリーに託して描いたのが寺山修司の戯曲『毛皮のマリー』だ。

男娼のマリーは、美少年の欣也を籠の鳥のように可愛がり、誰にも会わせず、部屋の外にも出さず、息子の人生を支配している。

欣也も、母のマリーに逆らうことなく、部屋の中に美しい蝶を放ち、それを追いかけることで、ヴァーチャル世界旅行を楽しんでいる。

劇中、マリーの過去と欣也の出生の秘密が語られるが、マリーはまさに人生に復讐しようとしている母親だ。

人生に復讐したいから、息子を支配し、本来の姿とは違うものに作り変えようとしている。

だが、マリーにとって、それは支配ではなく、罪悪感もない。

なぜなら、「自分が産み、育てた」からだ。

マリーは言う。

あたしは赤ん坊をひきとって育てました。男の子だったけど、これからじっくり手間をかけて女にしちゃうの。ひどいクズだけど、心は純粋。まるで小鳥みたいにみずみずしい坊や。だから、それをあたしの手でこう作りかえて、いまにセックスの汚物を捨てる肉の屑籠にしてしまうつもりなんだ。

美少年・欣也の目覚め

そんな歪な母性愛に、欣也も全く気付いてない訳ではない。

突然、「美少女」が現れ、外の世界に誘うと、欣也は激しく動揺する。

美少女が、「なぜここから出ようとしないの」と問いかけると、欣也は「ここが、好きだから」と答える。

うそよ、臆病なのよ。

世界を見るのがこわいのよ。

いつもドアをそっとあけて、そのすきまからしか人生を覗き見できない自分が、みじめじゃない?

少女に諭された欣也は、とうとうマリーの前から姿を消す。

下男は、「欣也さまはもう出て行っておしまいになりました。たぶん、もうお帰りになることは、ありませんでしょう」と言うが、マリーは答える。

出て行ったって? 出て行ったって帰ってくるのですよ。

あの子はどこにいたって、たとえ地球の向こうの一番遠い星の上にいたって、あたしが呼びさえすれば必ず帰ってくるのですよ。

あたしたちは母ひとり、子ひとりなんですからね。

そして、その通り、欣也はマリーの元に戻り、最後の総仕上げが始まる。

さあ、坊や、町でとってもいいお土産を買ってきてあげました。(とカツラをとりだして)

これからおまえはとってもきれいな女の子になるんですよ。

ほうら、よく似合う、あたしの思ったのとそっくりだ。

さ、顔をあげて、お母さんの顔をよく見て(と言いながら、ゆっくりと化粧してやりはじめる。しだいに美少年が美少女に変わって行く……)

どうして泣いたりするの?

坊や。

おまえは今にこの世で一番きれいになるんですよ・・・。

欣也はマリーになされるがまま、幕を閉じる。

重い母親と抜け出せない子供

『毛皮のマリー』は、寺山氏と実母はつの関係を投影したものであり、欣也が舞い戻る不可解な結末には、母親から離れたくても離れられない、寺山氏の葛藤が色濃く表れている。

息子を自分の人生に取り込み、絶対に手放そうとしない母親。

心の奥底では違和感を感じながらも、それに呑み込まれていく子供。

彼らはいったい親子なのか、それとも一つの肉塊なのか。

『毛皮のマリー』は、決してクレイジーな男娼の「母親ごっこ」ではない。

母親なら誰もが経験する子供との一体感(とりわけ母と息子)、「教育」とか「しつけ」とかいう建前の支配欲をデフォルメした、一種の童話である。

シンデレラや白雪姫が嫉妬の対象となり、母親の視界から追い立てられるのに対し、息子は母親に支配され、取り込まれていく。

その動機は、人生に対する復讐だ。

息子を支配する母親は、「私が、私の人生を生きられなかったように、お前もお前の人生を好きに生きてはならない」というメッセージを出し続ける。

そして、復讐が成し遂げられた時、目の前にいるのは、人形のような息子と、心から満足する母親だ。

『毛皮のマリー』は、「そして、二人はいつまでも幸せに暮らしました( live happily ever after)」という、母と息子の生々しい童話なのである。

美輪明宏の舞台劇に寄せて

戯曲『毛皮のマリー』は、寺山修司が丸山明宏(美輪明宏)のために書いた伝説的な名作だ。

私も二度、美輪氏の舞台を観たことがあるが(エディット・ピアフの生涯を描いた『愛の讃歌』と『『卒塔婆小町』 / 『葵の上』)、『毛皮のマリー』も圧倒的な演技力と存在感で、ただただ引き込まれるばかりだった。

(参考 → 美輪明宏の『愛の讃歌 ~エディット・ピアフ物語』/ エディットに捧げる詩『小さな雀』)

感想を一言で言えば、『醜悪』。

ひどい舞台という意味ではなく、歪な母子関係を描いているという点で。

本作は、男娼マリーと、ひな鳥のような欣也との葛藤の物語ではあるが、フィナーレでは、完全に身も心も結ばれている。

真っ白な衣装に身を包み、マリーと欣也が手に手を取り合って光の中を歩んでいく演出は、母子でもなく、神と子でもない、完全に一体化した男女のようだ。

これが実母との関係に苦しんだ寺山氏の最終的な回答かと思うと、ぞっとするものがある(ちなみにこの演出は原作にはない)。

支配的な母親から見れば、『毛皮のマリー』は、まさに理想的な愛の物語だ。

愛する息子を誰にも渡さず、永遠に自分の手の中に置いて、ついには一体化する。

可愛げのない嫁に息子を横取りされて、悶々としている姑から見れば、腹の底から手を叩きたくなるようなオチである。

それぐらい、この物語は歪で、気味が悪い。

私も母親だが、息子と一体化しようなど、夢にも思わないからだ。

ある意味、寺山修司は男だから書けた――と言えなくもない。

何故なら、男性は、母親の存在を感じることはあっても、自分自身が母親になることはないからだ。

本作の書き手が女性だったら、こんな結末にはならなかっただろう。

そう考えると、本作に登場するキャラクターが全て男性なのも納得だ(『美少女』も女装した俳優が演じる)。

ここに一人でも母親(女性)が存在すれば、あまりの生々しさに舞台が壊れるから。

ちなみに、エンディングのいくつかの台詞は美輪明宏が付け足したもので、寺山修司のオリジナルではない。

あまり幸福ではなかった寺山親子への気づかいか、あるいは、文学的理由からかは定かでないが、本作は半分、寺山修司のもので、半分は美輪明宏が完成させたと言える。

とにもかくにも、『毛皮のマリー』は動物の本能に逆らうような劇薬であり、母の盲愛とはかくも醜悪なものかと、つくづく考えさせられる傑作である。

寺山修司の戯曲と美輪明宏の舞台劇の違い

ちなみに、寺山修司の戯曲と美輪明宏の舞台劇の違いは、最後に母であるマリーが息子の足にすがって詫びる演出だ。

寺山修司の戯曲では、「これからあなたは世界で一番きれいな女の子になるんですよ」と、マリーが欣也に女の子の服を着せるところで終っているが、美輪明宏の舞台(及川光博版)では、マリーが、女の子のドレスを着せられ、放心したように立ちすくむ欣也の膝元に取りすがり、「母さんを許しておくれ」と号泣する。

その後、わらべ唄をバックに、母子が歩み寄ることも、離れることも出来ず、少し距離を置いて、座り込んで、幕が下りる。

さらに、美輪明宏の舞台劇では、母子の完全な一体化を思わせるフィナーレが存在し、そこでは、白い衣装に身を包んだ母子が仲良く手を取り、ゆっくりと光の中を歩んで行く。

いわば、母子が互いに許し合い、幸せに結ばれる結末を描いたのは美輪明宏であって、寺山修司ではない。

この改変を、天国の寺山修司はどんな思いで見詰めていたのか知れないが、憎みながらも離れられない母のことを、互いに赦し、愛に立ち返りたいという願いはあったのではないだろうか。

それにしても、舞台を観ていると、「ああ、美輪明宏って、本当に男だったんだ」と実感する。

なぜなら、入浴の場面で、片方の乳首を露わにしているからだ。

下手すれば、女形のイメージもぶち壊しで、気持ち悪いと思われかねないのに、マリーの演技を観ていると、その乳首がだんだんふくよかな母の乳房に見えてくるから、あら不思議。

男娼が「母」を自称することにも、何の違和感も感じなくなる。

ともかく、美輪明宏が不世出の才人であることは確かだし、美輪氏を超えるマリー役も二度と出てこないだろう。

それが同じく不世出の文人、寺山修司と結びついたところに、歴史の妙がある。

『毛皮のマリー』 名言集

支配する母 自立する息子

マリー 「欣也はどうしてる?」

下男 「応接間ですよ、例の蝶を追っております」

マリー 「まだ捕まえないの、あのグズ」

下男 「こんどのは、すばしっこいやつでして……シャンデリヤのかげにとまったり 大航海全書のページのあいだにかくれたり、坊ちゃまも音をあげていらっしゃるようです」

マリー 「いい運動になるんですよ、手をかしてやったりしてはいけませんよ。これは、一人息子の母としてのしつけなんですよ」

子供を毒する親の大きな特徴は、子供を厭悪する気持ちと、親らしい情愛が同居している点だ。

『毛皮のマリー』では、欣也は蝶の飛び交う部屋に閉じ込められ、外に出て行くことも、人に会うことも禁じられている。

現実社会でも、似た境遇の子供は少なくない。

お菓子を買うのも、友だちと遊ぶのも、進学も、就職も、お嫁さんを探す時でさえ、びくびくと母親の顔色を伺う。

心の底では、母親に違和感を覚えながらも、強く否定するには至らず、反駁よりは服従の人生を選ぶようになる。

母親を怒らせたら、自分の居場所を失うと、本気で怖れているからだ。

一方、子供には思いやりもあり、母親を拒絶したら可哀相だと考えている。

そして、毒親は、子供のそうした優しさに乗っかって、ますます支配を強めるのだ。

だからといって、マリーが冷血な専制君主かといえば、決してそうではなく、子供を全身で包み込むような優しさも持ち合わせている。

これが心理的な罠であり、母親の不可解なところだ。

もし、こうした状況に置かれている子供が『毛皮のマリー』を観たら、さぞかし落胆するだろう。

一度は家を飛び出しながら、最後はぼろぼろになって帰ってくるのだから。

だが、もう一段、高い所に上って、作品を見つめ直してみよう。

もし、寺山修司が大人になっても母親の心理戦に囚われ、足のすくんだ子供のままなら、こんな物語は絶対に書けない。

自分たち母子を客観的に見詰める余裕があるから、戯曲にできるのだ。

マリーのような母親に苦しめられても、子供は自力で抜け出し、人生の糧にすることができる。

そのような知恵と力を持とうと呼びかけたのが『家出のすすめ』である。

ほんとうのお母さんは何所へ?

美少年 「そうだ。ほんとのお母さんを探し出して、それも標本にしてしまわなきゃ」

高校生の時、非常に感銘を受けた本の一つに、河合隼雄の『家族関係を考える(講談社現代新書)』がある。

(参考 精神的親殺しとは何か 子供の自立と親子対決)

河合隼雄氏曰く、

たとえば、子供の心の中で、この元型がはたらくとき、子どもは絶対的に自分を包み込んでくれる母なるものの存在を期待する。しかし、現実の母は人間であるかぎり――どんなにいい母であろうと――子どもの絶対的な期待を満足させることはできない。そのとき、子どもは「ひょっとすると、僕の本当のお母さんはどこかに居るのではないか」と思う。こんなふうに思いはじめると、他の兄弟に比して自分だけはあまり可愛がられてないように思えてきたりするものである。自分は「貰い子」ではないのか。おのような疑問を抱かない子は、実は非常に少ないのではないか、と筆者は思っている。(47ページ)

どんな子供も、親に不満を抱き、「本当の親は、何所か、別の所に居るのではないか」と夢想するものだ。

実際、ティーンを主人公にした映画では、「お前の本当の父親は、伝説の騎士○○」とか、「あなたを産んだのは、先王の元恋人で、あなたは王家の血筋なのだ」とか、出自にまつわる設定が多い。

それは、「自分の本当の親は何処かにいる」「自分はこの親の血筋ではない」といったティーンの疑念にフィットするからで、親不孝でも何でもない。

欣也もまた、自分のことを何でも分かってくれる、菩薩のような「本当のお母さん」の憧憬があり、マリーから離れたがっていることが窺える。

あした来る鬼だけがホント!

その後、欣也は、マリーと刺青の男(水夫)の話を立ち聞きする。

刺青の男 「わかった! さっきドアの外でうたっていた子は、あれはあんたの子なんだ」

マリー 「あたしの子?」

(マリー、とてつもなく長いキセルに火を付ける。そして、ゆっくりと瞑想にふけるように喫みはじめる)

刺青の男 「そう、あんたの子なんだ。あんたはそのかつ子という女を強姦して、妊娠させた。そして産んだ子をひきとった。母親への憎悪をうえつけるために、あの子のドアに外から板を打ちつけて、監禁同様――仇討ちしてるって訳なんだ」

マリー 「……」

刺青の男 「つまり、あんたはあの子の父親なんだ」

その後、マリーは「うそですよ。あの子はあかの他人ですよ」と言い返し、その後、「歴史はみんあウソ、去ってゆくものはみんなウソ、あした来る鬼だけが、ホント!」という名台詞に繋がっていく。

だが、真偽はともかく、唯一の庇護者であるマリーが、「それをあたしの手でこう作りかえて いまにセックスの汚物を捨てる肉の屑籠にしてしまうつもりなんだ」と口にしたことで、欣也もとうとう心の糸が切れてしまう。

そこに欣也を誘惑する美少女が乱入し、外の世界と快楽を見せようとするが、「怖いもんか!」「(お母さんに)叱られる」「ほんとは何も見たくなんかないんだ」と激しい葛藤を繰り返した後、ついには美少女を絞め殺してしまう。

そして、自分の心のスクラップでもある蝶の標本をばらまいて、「そうだ。ほんとのお母さんを探し出して、それも標本にしてしまわなきゃ」という台詞を口にする。

欣也は生きた蝶を針で刺しながら、母マリーに対する不満や疑問を押し殺してきたのだろう。

あたしが呼びさえすれば、必ず帰ってくるのですよ

そして、欣也は、マリーが預言した通り、結局、家に帰って来る。

マリー 「出て行ったって帰ってくるのですよ。あの子はどこにいたって、たとえ地球の向こうの一番遠い星の上にいたって、あたしが叫びさえすれば必ず帰ってくるのですよ。あたしたちは、母ひとり子ひとりなんですからね」―

そして、マリーは欣也に女の子の服を着せ、「ああ、やっと自分の思う通りになった」と満足するが、そこにはもはや欣也という少年は存在しない。

あんたが息子と思ってるのは、本当の僕ではなく、蝉の皮か、紙人形みたいなものさ――という寺山修司の皮肉が聞こえてきそう。

幻滅しあい、にくみあいながら生活しているんですよ

寺山修司と実母はつとの関係は、この一言に集約されると思う。

マリー 「お互いに母子そっくり、幻滅しあい、にくみあいながら生活しているんですよ」

だから、『家出のすすめ』。

物理的にも精神的にも離れた方が上手くいく親子関係もある。

(親に変わることを期待してはいけない ~精神的・物理的距離を置く)

寺山修司に関する書籍

美輪明宏が語る寺山修司 私のこだわり人物伝

この本も良かったです。

三島由紀夫や横尾忠則、江戸川乱歩といった、当時の文化人との交流はもちろん、応援するファンの熱気も伝わってくるようで、夢のある時代だったんだなあとつくづく。

実母・はつとの関係も少し述べられていて、寺山ファンは必読です。

寺山修司 (平凡社新書)

これも読み応えのある伝記です。

寺山修司と生きて

寺山修司の文学・演劇・映画を全力で支えた田中未知が24年の沈黙を破って語りはじめる寺山修司の核心

寺山さん、女性にモテたでしょうね。

文章だけでも才気煥発、お茶目な人柄が伝わってくるのですから、実際にお会いしたら……。

田中氏いわく、

「自分が愛する人間を純粋に愛する人々のことなら、私は愛せる。愛する人間をめぐってライバル意識をむきだしにすることのほうが、私には理解できない。」

とのこと。