作品の概要

寺山修司の解説

邪宗門(新書館)の巻末に収録されている、寺山修司による解説。

劇は、観客および俳優の楽屋を襲撃し、じぶんたちの思うような形の≪ストーリー >を演じさせようとする黒衣の一団と、じぶん自身のことばを取り戻そうとする俳優たちとの暴力的な対立のうちに進行し、しばしば観客もその中にまきこまれて、衣装を着せられたり、黒衣の≪ストーリー >のなかに組み込まれたりすることになった。

≪ストーリー≫は公演のたびに黒衣たちによって作り変えられたが、ここに収載したのは、その中の東京公演の際の上演記録からの再録である。この劇では、観客、俳優、黒衣の対立の同時性がドラマであって、台本はその中のほんの一つの要素にすぎない。では、一体、なぜそのような劇に≪入場料を払って、劇を鑑賞しにやってくる観客≫が必要だったのだろうか?

「公演が終ってロビーに出てくると、一人のオランダの中年婦人が私を待っていた。

――ハンスは今、どうしているのでしょうか? と彼女は丁寧に私に訊いた。

――ハンスと言いますと? と私は訊き返した。

――ハンス・ブルマです。私の夫です。と彼女は言った。

彼女の説明によると、アムステルダムの中央郵便局の配達夫だったハンス・ブルマは三年前のある夜、ミクリ・シアターに東京の劇団の公演『邪宗門』を観に行った。劇がはじまって間もなくして、二人の黒い覆面の男が客席に降りてきて、夫のハンスを無理矢理にステージの上へ引き摺りあげていった。それから、ハンスはステージの上で化粧させられ、衣装を着せられて、いつのまにか劇の中の登場人物にされてしまった。彼女は、劇の半ばで、二度ほど夫が他の登場人物と一緒にロープを引っぱる演技をしているのを、はっきりと見た。ハンスは、それをたのしそうにやっているようだった。

しかし、劇が終って客席で待っていてもハンスは帰ってこなかった。二時間ほど待って、彼女が楽屋を訪ねたとき、もう劇団員はホテルへ帰ってしまったあとだった。その夜、ハンスは帰宅しなかった。次の夜も、次の次の夜も帰宅しなかった。そして劇団はオランダから西独へと移っていってしまった。

彼女は「ハンスの演技力が買われて」劇団入りしたのだ、と思った。「夫は、劇のなかにいるのだ」と思っていたのである。三年たって「夫を返して下さい」と言われた私は、その話は初耳だ、と言った。私だけではなく、劇団員の誰もがハンス・ブルマという中年のオランダ人を知らなかったし、第一、三年間もそうした新メンバーを同居させていた事実もなかったのである。

私が知らないと答えると、彼女は今にも泣き出しそうになって、「それでは、ハンスはどこにいるのでしょう?」と言った。

三年前――「邪宗門」という劇の中で蒸発した一人の中年の郵便配達夫。そのどこまでが劇で、どこからが現実だったのかを論じることは、この場合には無理であろう。

少なくとも『ハンスが劇のなかへ消えていったこと」と、「ハンスが劇の中から消えていったこと」は、ほとんど同じことのように思われるからである。(『迷路と死海』)

『邪宗門』は劇場のなかで、出演者が観客にさわる。(あるいは観客が出演者にさわる)、ほんものの血が流れる、観客に見ることを拒絶する、といったラディカリズムを実現し、多くの近代劇のタブーを犯すことになった。(その具体的な事例は、「迷宮と死海 わが演劇」白水社76年刊にくわしいので、拝読していただけると便利である)

数多くの劇評については、ここではふれるだけのスペースがないが、その大半がアルトーの残酷演劇の系譜のなかでとらえようとするものだったように思われる。

『邪宗門』は、きわめてアナーキーな立場から観客を挑発し、ブルトンのように「平凡な日常性のなかに爆弾一つ持ちこむだけで、だれでもシュールレアリストになれる」ことを立証した。

作・演出 寺山修司

作曲・演奏 J・A・シーザー

美術 榎本了壱

舞台監督 稲葉憲仁

衣装・メイク 榎本了壱

演出助手 竹本茂生

音響 森崎偏陸

制作 九条映子

後半美術 河田悠さん

俳優群 新高恵子、小野正子、佐々木英明、蘭妖子、鈴木いずみ、下馬二五七、ジョニファー・メリン、昭和精吾、大貫真、ヘンドリック・フューグラー、V・サキノフ、小春泰之、関登美子、高橋咲、佐々田季可、サルバドール・タリ。(ゲスト=斉藤正浩)

黒い小 河田悠三、榎本了壱、森崎偏陸、竹本茂生、藤原薫、稲葉憲仁、栗原功(他)

この作品は、1972年、ベオグラード国際演劇祭に招かれて、ジョー・チェイキンのオープン・シアター、アリアーヌ・ムスイシュキンのシアターソレイユ、ジェローム・サヴァリのグランド・マジック・サーカス、国立マヤコフスキー劇場など二十劇団と競演して、グランプリ(国際演劇大賞)を受賞した。

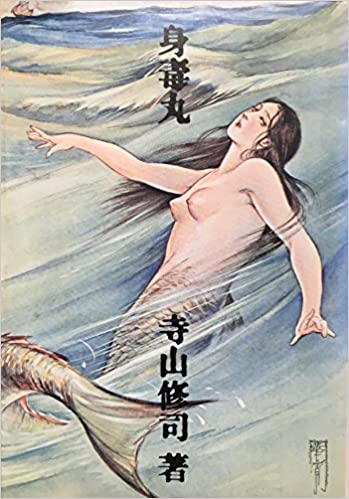

書籍の紹介

戯曲『邪宗門』は、1980年、新書館より刊行された『身毒丸』に同時収録として掲載されている。

現在、この本は廃刊となっており、中古でのみ入手可能である。

あらすじ

本作は、『毛皮のマリー』や『星の王子さま』のように、一本、筋の通った物語ではなく、様々なエピソードを繋ぎ合わせた、能楽オペラのような作りになっている。

Ⅰ 「物語」をつくろうとする人々

暗黒の琵琶。地獄のかがり火。

舞台では密教の集まりが行われているらしく呪術的な合唱が聞こえる。

黒衣の群れが「劇」を準備し、「虚構」を作り上げてゆく。

Ⅱ 黒衣の「人物あわせ」

望楼の上にあらわれた一人の角兵衛獅子が観客に語りかける。

黒衣に操られた耳なし芳一が、一つの花道を赤い提灯をもってゆっくりと観客席に向かって歩きだす。

花道の灯りと共に、場内が暗転し、観客席の中で、娼婦山吹の哄笑する声が聞える。

Ⅲ とりあえずは「姥捨」を

黒衣に操られて、緋の着物に学生帽、ランドセルを背負って立ち上がる山太郎を、柱時計を抱いた“おぎん”がジロリとにらむ。

母と女と赤児をモチーフに、呪術のような祈りが繰り広げられる。

Ⅳ 異議を唱える「観客」のために

望楼の角兵衛獅子が娼婦のおろくと語り合う。

おろくは、母や兄や妹のの思い出を語る。

さらに、山吹、耳なし芳一、紙芝居屋が登場。

Ⅴ 黒衣の暴力

障子に蝋燭の火で、おぎんの影が見える。

おぎん、ひとり念仏の南無阿弥陀仏。

観客席を通ってやってきた山太郎。

母親おぎんの後ろすがたを見て、しばらくためらっているが、黒衣に促され、近づいていく。

「しんでください おっかさん」の唄(祈り?)

Ⅵ 俳優自身の夢遊――台本通りに

黒衣、一、二、三、四が火打ち石をすって、二階観客席に火をともす。

舞台中央に人形使いが現れて、少女の人形を操ってみせる。

そこに、くらま天狗が現れ、さらに、立ちこめるけむりのなかから百鬼夜行の早変わり、衣装の下から本性をあらわし、孝女白菊、耳なし芳一、紙芝居屋、サラギーナ、子守狂女、女教師、娼婦小桜、軍人、娼婦おろく、両手をあげてあらわれる。

「赤き血しほで綴りたる 祈りのふみや邪宗門」・・と歌い出す。

Ⅶ 様式化――浄瑠璃もどき

望楼の上の角兵衛獅子。とびおりて、とんぼを切って、口上。

一つの花道に山太郎、冷水摩擦をしている。

二つの花道に山吹、後ろ向きで髪を梳いている。

正面、般若の面をした子守狂女、耳なし芳一、娼婦小桜の鬼ごっこ。

Ⅷ 間奏曲

ゆっくりと溶明すると、棺桶の風呂がわいている。

湯気は地獄の釜さながら、おかまの雪之丞、竹笛を吹いていて、耳なし芳一が入浴中、そのかたわらで、キャバレー「陰亡」のマスターが歌う。

そこに山太郎が通りかかり、母と子をモチーフとした呪術のような歌。

Ⅸ 俳優(あるいは観客)の暴力

一つの花道に、一見サラリーマン風の男、実は紙芝居屋、ソフト、手に鞄をもって立っている。

この花道に孝女白菊。二人、向き合って立っている。かくれんぼの鬼について語る。

孝女白菊と紙芝居屋が絡む舞台を、きわめてゆっくり一メートルもある大きな耳をはこんでゆく黒衣。

スローモーションで大股に、その幻の耳を追ってゆく耳なし芳一。

女郎屋の障子、音をたてて、観音開きになると中では裸になった雪之丞とマスター。

陸軍軍事などがもつれながら、山吹の相手をしている。

襦袢一枚、立てひざでその相手をしてやっている山吹、阿片吸飲。あやしげな娼婦たちの変態。子守狂女、踊る。

客席から、おぎんを背負った山太郎「孝行第一」「孝行第一」と念仏のように唱えながら入ってくるが、それを見て棒立ちになる。

おぎん、山太郎、山吹、雪之丞、マスターの修羅場。

Ⅹ 虚構の解体

最後に山太郎が、「おれは今まで黒衣に操られていた山太郎だ。だけどおれを操っていた黒衣ってのは、××さんだったのか? だとすれば、その黒衣を操っていたのは、いったい誰なんだ?」と問いかけ、新高が「それは、言葉よ」と答える。佐々木が「じゃあ、その言葉を操っていたのは、いったい誰なんだ」と問いかけ、新高が「作者よ」と答える。

そして、作者を操っていたのは、夕暮れの憂鬱だの、遠い國の戦争だの、一服のたばこの煙よ。

そして、その夕暮れの憂鬱だの、遠い國の戦争だの、一服のたばこの煙を操っていたのは、時の流れ。

時の流れを操っていたのは、糸巻き、歴史。

いいえ、操っていたものの一番後にあるものを見ることなんか誰にもできない。

たとえ、一言でも台詞を言った時から、逃れることのできない芝居地獄。

終ることなんかない。どんな芝居でも終ることなんかない。ただ、出し物が変わるだけ。さあ、みんな役割を変えましょう。

衣装を脱いで出てきてちょうだい。

・・・と出演者やスタッフに呼びかけ、みんなが出てきたところで、地響きを立てて、「邪宗門」の虚構、舞台装置はガラガラと崩れる。立ちこめるけむり。

劇の登場人物たちは、続々と素顔で、自分の言葉で観客に向かってしゃべりながら、舞台を叩き壊す。

目つぶしの照明の中で、アジるもの、叫ぶもの――すべては即興的で、しかも暴力的に、一時間持続してきた虚構をくつがえしつつ、観客の日常性に引き渡す。

心象としての演劇

上記のように、『邪宗門』は、様々なエピソードが連なって、一つの芝居になっている。

通常の芝居のように、明確な起承転結を持たず、隠喩的な演出の中で、母、子、人生、社会といったものが語られ、最後にそれらが出演者とスタッフによって壊され、観客は日常に立ち返る――という演出だ。

『身毒丸』もそうだが、全体に恐山の呪術みたいに陰鬱で、台詞も、性に関するものが多い。男女の絡みではなく、人間のリビドーとでも言うのだろうか。地中から湧き起こるような生のエネルギーと血の繋がりみたいな話である。

ゆえに、あらすじというものは存在せず、能楽のように、様々なテーマが呪詛的に語られ、その核にあるのは、『身毒丸』と同じ、母子関係だ。

だが、いわゆる「親子問題」ではなく、命の始まりである母胎と、そこから生まれ出た人間の様々な業を、「母子」というモチーフを通して語っているように思う。

令和の時代から見れば、ポリコレ的にNGなワードも多く、『身毒丸』と併せて再版されない所以と思うが、台詞だけでも底知れぬエネルギーを感じさせ、当時の欧州の観客を圧倒したのも想像に難くない。(和文化のセットや衣装も強烈だっただろう)

『邪宗門』の名言

人生以上でも、人生以下でもない、人形使いの生

あたしはしがない人形使いでございます。名前は<法律>といいます。そらよっ!

(糸をたぐると人形、爪立ちになり、糸をゆるめるとヘナヘナとくずれる)思うひとには思われず、思わぬあたしの言うまま、気まま。おかしなことに、この人形は、悲しいときに笑うのでございます。

(いきなり首根っ子をおさえつけると、笑いだす)あたしの女房は、天文バカで、二十年ごとに見えるという星を待つとかで、洗濯工場にあがったきり、おりて来ず、空ばかり見ててあたしの顔を忘れてしまいました。

いまじゃ、あたしの相手はこの人形ばかり――あたしはさみしくなるとこの人形をいじめては笑い声をしぼり出し、それを聞いてはじぶんをなぐさめる。

人生以上でも、人生以下でもない、シガない暮らしでございます。(と、人形を操る糸をひくが、人形動かず)

いけねえ、糸が切れたか!

『人生以上でも、人生以下でもない』という台詞が秀逸。

存在の虚しさを一言で表せば、「人生以上でも、人生以下でもない」。

人は他者との関わりを通して、自分というものを認識する。

なのに、誰にも相手にされず、社会との関わりもなくなってしまえば、そこには社会的存在としての人生はなくなってしまう。

ただ存在するだけなら、あっても、なくても、同じ。

そんな人生は、「人生以上でも、人生以下でもない」という他ないだろう。

この人形使いも、女房が洗濯工場から降りてきて、人形使いとの関わりを始めたら、人生というものが始まるかもしれない。

糸を切るより操ってみろ

くらま天狗 「人形を操る人形使い、それを操る黒衣のわたしはくらま天狗、糸の長さが自由の長さなどと思うのは、たわけた話よ。 猿まわしの猿どもめ、が。じぶんを操る糸が見えるか見えぬかを自由のものさしにしたところで牢の外に出られる訳ではないのさ、マントを着ればだれでも月光仮面になれると思って崖からとびおりて足を折ったおれの高校の同級生の下田よ。 ≪中略≫

木から林檎が落ちるのが引力で、身よりのない男と女が雑踏の人ごみのなかで引き合うのがニュートンの法則だというなら、この世は引きあい求めあいの納得さながら、糸地獄。

切っても糸が切れるわけじゃない。

じたばたするな、かくごをきめろ。糸を切るより、操ってみろ。

手足が自由に動くからと言って、自由も同じくらい長いわけではない。

人はみな何かに囚われ、操られているもの。

繋がりを断ち切って、自由になろうとしても、糸はまだ手足に絡まったまま。

それより、糸を操ってみよ。

最後に、舞台装置が崩れ、観客が『劇』と意識するもの、またその観客自身も、確かな「我」は存在せず、みな、何かの役割を背負って生きている。

自由に振る舞ったり、発言できるからといって、決して自由ではなく、そこには、自分という人間を操る決まりがあり、仕来りがあり、役割があり、いろいろ。

難しい比喩ではあるが、いろんな解釈ができて面白い。

上記の『Ⅹ 虚構の解体』で語られる最後の台詞のように、人のペルソナは決して一面ではなく、「社会の中のわたし」「日常の中の劇」舞台での役割」、それらが裏返ったり、再び元に戻ったりしながら、自分という人間を形作っている。

そんな、不確かな自我の上で、私たちは、お芝居みたいに、いろんなエピソードを経験し、人生と世界を知っていく。

でも、それだって、一幕の芝居みたいに、どこからか操られているのかもしれませんよ……というナゾナゾみたいなオチが本作の魅力だ。

見る人によって、どうとでも解釈できる作品なので、説明するのもなかなか難しいが、まあ、そういう事である。

自己批判しすぎて、鬼になる

にんげん、誰でも変わる必要があります。わたしは自己批判して、鬼になったのです。

自己批判と内省の違いは何か。

前者は、感情的に自分を責め、後者は、冷静に自己分析する。

感情的に自分を責める人は、自分も憎み、自己を憎悪する気持ちが他者にも向かうことがあるが、自己分析は、車の修理と同じ。

悪い部分だけ見つけて、直すので、自己嫌悪や自罰とは無縁だ。

本来、相手に向けるべき怒りや憎悪を自分に向けてはいけない。

自己批判もほどほどにしないと、鬼になるのは、そういうこと。

捨てられてくれ、おっ母さん!

山太郎 「でも、お母さんがいると嫁は来てくれない。山吹は一つ屋根の下に女ふたりは住めないというんだ」

おぎん 「あれは淫売だよ、おまえ。おまえみたいな世間知らずは、いいようにだまされているんだよ」≪中略≫

山太郎 「おっ母さん、おねがいだ。おれに捨てられてくれ」

おぎん 「山太郎や。もっといい子が、いっぱいいる。あたしが見つけてあげる」

山太郎 「おねがいだ、捨てられてくれ、おっ母さん!」

おぎん 「ばば抜きだあ! ばば抜きだあ!」

嫁姑問題の本質。

「お母さんがいると嫁は来てくれない」というのは本当だし、息子の嫁になりそうな女のことは、淫売とか、何とか言ってケチを付ける。

かといって、母親は簡単に捨てられないので、逆に「捨てられてくれ」と懇願する。

一つ屋根の下に、女は二人、暮らせない。

終わりに

正直、令和の時代には、こうした作品は理解されないと思う。

確かに、舞台装置や設定は斬新で、興味を引くかもしれないが、親殺し、子殺し、間引き、逢い引きが、文化として理解されていた(こういう言い方も違和感があるかもしれないが)時代の、言葉芸だからだ。

現代は、直喩で、分かりやすいものが好まれるので、耳を探しに行く耳なし芳一や、舌切り雀のお宿は捨てた母、みたいな隠喩は意味が分からないと敬遠されるだろう。

ポリコレ的にNGなワードも多いし、再演も、再版も難しいと思う。

しかし、行間から滲み出すエネルギーは凄まじいし、呪詛の中にも問題提起やひたむきさがあって、これが一番評価が高いのも頷ける。

こうした作品が理解される時代に、理解できる仲間を得て、上演にこぎ着けたことは、本当に幸運だったと思うし、またそれが大衆に理解される文化的素地もあった。

そっくり現代にスライドすることはできなくても、エッセンスを学び、後継となるものを作り出すことはできると思う。

そうした野心と血脈こそ、文化の礎ではないだろうか。