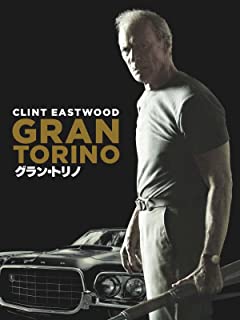

映画『グラン・トリノ』 あらすじと見どころ

グラン・トリノ(2008年) - Gran Torino (グラン・トリノとはフォードの車種。1970年代、デトロイトにおける自動車産業の栄光の日々の象徴でもある)

監督 : クリント・イーストウッド

主演 : クリント・イーストウッド(ウォルト・コワルスキー)、ピー・ヴァン(モン族の少年タオ)、アーニー・ハー(タオの姉スー)

あらすじ

朝鮮戦争の退役軍人で、デトロイトの自動車工でもあるウォルト・コワルスキーは、妻の死後、孤独な暮らしを送っていた。かつては自動車産業で潤ったデトロイトも、今ではアジア系移民が多く移り住み、以前の輝きはない。

ある時、同胞のギャングに脅されて、ウォルトの愛車であるグラン・トリノを盗みに入ったモン族の少年タオは、ウォルトに取り押さえられ、そこから交流が始まる。タオを更生させる為、ウォルトは様々な仕事を頼み、タオも次第に一人の人間として誇りを持つようになる。

しかし、タオの更生を喜ばないギャングは、タオと姉のスーに数々の嫌がらせを仕掛け、ウォルトの怒りが爆発する……。

見どころ

本作を鑑賞するなら、まずアメリカのデトロイト市と自動車産業の興隆と衰退の歴史を学ぶことをおすすめする。

日本に喩えるなら、かつて軍港として賑わった呉市や、60年代から70年代の高度成長期を支えた八幡製鉄所(八幡市)に喩えると分かりやすい。

デトロイトも、かつては自動車産業の中核であったが、移民労働者を安価でこき使う人種差別や労働格差、それに伴う暴動など、数々の問題に直面し、70年代以降においては、日本車が世界市場を席巻するようになった影響もあって、没落の一途を辿った。

ウォルトは、デトロイトが輝いていた頃の職人であり、フォードの『グラン・トリノ』は、彼の人生の結晶でもある。

デトロイトの歴史、増えるアジア系移民、朝鮮戦争(アジア人を殺害した過去がある)、この三つのキーワードを理解すれば、作品に対する理解もいっそう深まるだろう。

本作では、名の知られたスター俳優は出演せず、ほとんど素人みたいなアジア系役者を起用している点も興味深い。

タオやスーの演技が、ほとんど学芸会のようなノリなので、ウォルト・コワルスキー=クリント・イーストウッドの存在感がいっそう増す演出である。

老兵は死なず、ただ消え去るのみ

物語は、長年連れ添った妻の葬儀から始まる。

頑迷にして、屈強な退役軍人ウォルト・コワルスキー(ポーランド系移民)は、いまだ50年代の価値観を引きずったまま、家族からも、地域からも孤立している。

葬儀においても、妻を亡くした悲しみよりは、ケータイ電話でピコピコしたり、ふざけたジョークを飛ばす、今時の孫たちの素行に神経を逆なでされ、息子夫婦との関係も最悪だ。

そんな彼の隣に引っ越してきたのが、モン族の一家だ。

言葉は通じないし、見た目も、暮らしぶりも、何もかもが白人社会とは異なる。

かつてアジア系の兵士に銃を向け、アジア人を殺したこともあるコワルスキーにとって、モン族の隣人は、いやな過去を思い起こさせる存在でもあった。

そんなある日、一家の長男で、心優しい少年タオが、同胞のギャングに脅され、コワルスキーの愛車『グラン・トリノ』を盗み出そうとする。

だが、本人も反省し、家族も謝罪に来たことから、コワルスキーは寛大な心で受け止め、タオにいろんな仕事を任せるようになる。

タオは、コワルスキーとの交流を通して、次第に自信と誇りをもつようになるが、タオの成功を喜ばないギャングは、タオに暴力を振るい、さらには姉のスーに危害を加える。

それを知ったコワルスキーは、ついに怒りが爆発。

退役軍人として、ギャングのアジトに乗り込む……。

ネタバレ動画になります。興味のある方だけ視聴して下さい。

ウォルトはナルシストなのか? 居場所を失った老人と再生

ウォルトの犠牲を「ナルシズム」と煙たがる人もあるかもしれないが、もし彼がダーティーハリーのように、たちの悪いギャングを一掃したら、ただのアクション映画であり、勧善懲悪の桃太郎と同じだろう。

あるいは、若い神父の機転で、悪人たちは全員逮捕され、ウォルトとタオが手に手をとって、めでたし、めでたし――と喜ぶエンディングなら、納得するだろうか。

それこそ、「ウソっぽい」と誰もが思うに違いない。

ウォルトは、ウォルトらしく死んだ。

その生き様をジャッジすることが本作の目的ではない。

要は、ウォルトという人間の歴史を、どう理解するかだ。(性格ではなく)

『グラン・トリノ』は、頑固じじぃがイキがって死ぬ話ではない。

居場所を失った老人が、再び生き場所を得る物語である。

*

本作は、人種問題や移民問題、50年代以降の功利主義と世代間ギャップ、現代の希薄な家族関係など、アメリカの様々な現実を如実に描いているという。

だが、一番痛感したのは、時代の変遷によって、周囲の若い世代とも価値観が合わなくなり、次第に家族からも、社会からも、孤立していく高齢者の現実だ。

自分が正しいと信じてきたことが、子供世代には「古い」と言われ、孫の代にもなると、ほとんど異星人である。

実際、祖母の葬儀で、ピコピコとスマホで遊ぶような孫娘に、「おじいちゃんが死んだら、私に家具をちょうだい」と真顔で言われ、ウォルトが怒りを通り越して、絶望すら感じる場面では、「世代間ギャップ」では済まされない、何か、人間的に欠落したような空しさと恐ろしさを覚えたのは、私だけではないはずだ。

価値観の相違と言われたら、そうかもしれないが、それにしても、人としての常識や感性がそこまで変わっていいものか、と、ウォルトでなくても、ひと言、言いたくなる。

だが、そんな懸念も、子供や孫の世代にとっては、まるで無意味だ。

たとえウォルトが、祖国の為に命をかけて戦い、何十年と真面目にコツコツ働いてきた立派な人間であっても、彼らの目から見れば、「ただの年寄り」。尊敬の対象にもならない。

むしろ、仕事もなく、財産もなく、過去の栄光にすがって、頑なに生きている年寄りなど、重たいだけだ。

この孤独感は、実際に自分がその立場になるまで、若い人には決して理解できないだろう。

そんなウォルトに呼応するように存在するのが、移民一家の少年タオだ。

タオは少数民族モン族の一人で、ローモデルとなる父親もなく、心の支えもなく、移民仲間と共にひっそりと暮らしている。

家庭にも社会にも居場所がなく、自分という人間の価値すら見失っている点では、年寄りのウォルトと同じである。

たとえば、ウォルトは自分の誕生日に息子夫婦から老人ホームのパンフレットを突きつけられ、激高する。

息子夫婦にとって、ウォルトはまさに「厄介者」であり、これまでの努力、犠牲、自分自身さえも完全否定されたようなものである。

「独居親に対する子供の思いやり」と言えばそうかもしれないが、『愛』とはそういうものではないことを誰もが知っている。

だからこそ、モン族のホームパーティーで、タオの姉スーが差し出す一杯のビールとお皿いっぱいの民族料理、ほのぼのしたバーベーキューの場面に胸を打たれるのだ。

老いて、生き場所を失った男が、再び巡り会った尊敬と愛情。

ラストの、ウォルトの行為は、自分に酔ったヒロイズムではなく、命を懸けた『Thanks(恩返し)』と言えるだろう。

同時に、男の矜持がそこにある。

どうせ死ぬなら、厄介者として看取られるのではなく、自分を必要としてくれる人達のために命を捧げたい、という老兵らしい心情だ。

その思いには、未来を担う若者へのエールも含まれる。

皆が皆、孫娘のように、葬儀の最中にスマホを弄ぶような若者ではないし、「死んだら、家具をちょうだい」と言うような恥知らずでもない。

タオのように、真面目で、心優しい少年もいる。

そんなタオに、ウォルトのような年寄りがしてやれることと言えば、ただ一つしかない。

それは、身をもって世を正し、人としての生き様を見せることだ。

それはまた、居場所をなくした老人にとって、再び誇りを取り戻す為の戦いでもある。

これは死に向かう物語ではなく、再び命を得る道なのだ。

本作をもって、クリント・イーストウッドは俳優としてのキャリアに終止符を打ったという(公開当時は、そうコメントされていた)。

もしかしたら、老いて生き場所を失ったウォルトは、映画人としてのクリント・イーストウッドそのものだったかもしれない。

『グラン・トリノ』は、さながら夕陽のガンマンであり、ダーティー・ハリーであり、映画が現代よりずっと“映画らしかった”時代を一気に駆け抜けた「おじいさん」の最後のキャリアにふさわしい作品だ。

Old soldiers never die; they just fade away.

連合国軍最高司令官として日本再生の指揮に当たり、朝鮮戦争でも活躍したダグラス・マッカーサーの言葉だが、今回はウォルト・コワルスキーに捧げたい。

そして、俳優としてのキャリアに幕を下ろした、クリント・イーストウッド氏にも。

※ ちなみに、この後も、映画に出演されてます^^; まあ、よくある話だ。

できれば英語字幕でも見て欲しい。そうすれば、マフィアの口汚さ、異文化の違い、ウォルトがタオに教え込む「男の言い回し」(床屋でのやり取り)などが、もっと深く感じられるだろう。

「グラン・トリノを手に入れたタオの笑顔が気に入らない」という人もあるようだが、あれが『笑顔』に見えるようでは、君の目は節穴かと言わざるをえない。

タオも、スーも、ほとんど素人みたいな役者だが、幾多の困難を乗り越え、一つの悟りを得た若者の心境をよく表している。

日本語吹き替え版も声優さんがいいので、作業用BGMとしておすすめ。

イラク戦争で活躍した米軍狙撃手クリス・カイルの死闘とPTSDを描く。「政治的スタンスとは無関係」と広言しているが、イーストウッド監督の思いはエンディングに現れている。まるで米国の葬列のような演出に注目。

薬物中毒で夭折したサックス奏者チャーリー・パーカーの生涯を、本場顔負けのステージを織り交ぜながら描く伝記映画。特に酩酊状態でスタジオ録音に挑んだ「Lover Man」の場面は圧巻。

初稿 2010年3月9日