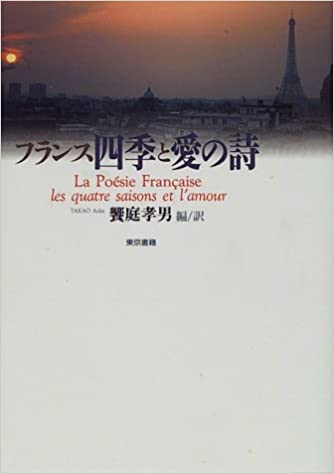

饗庭孝男の『フランス 四季と愛の詩』 について

図書館で初めてこの本を手に取った時、“文章”というよりは、「本そのもの」に一目惚れし、とっておきの宝物でも見つけたような気分で家路を急いだものだ。

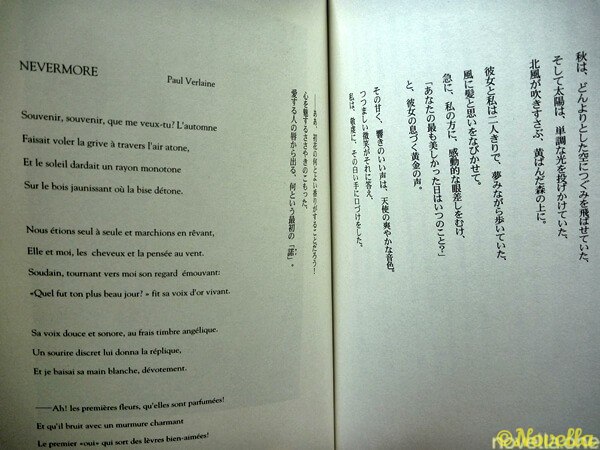

漢字が息づくようなロマンティックなフランスの訳詞。

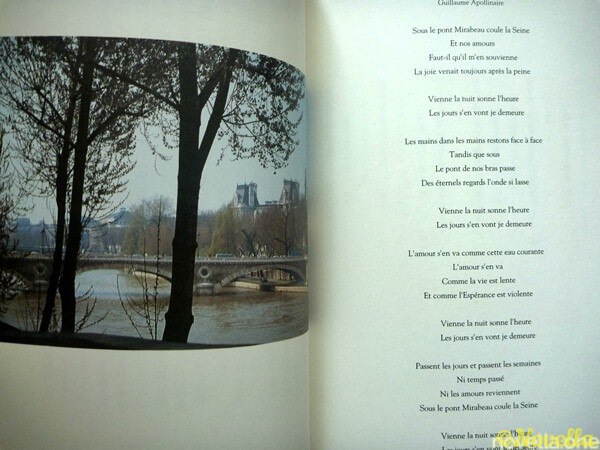

まともに発音もできないけれど、見ているだけで日常を飛び立ちそうなフランス語の原詩。

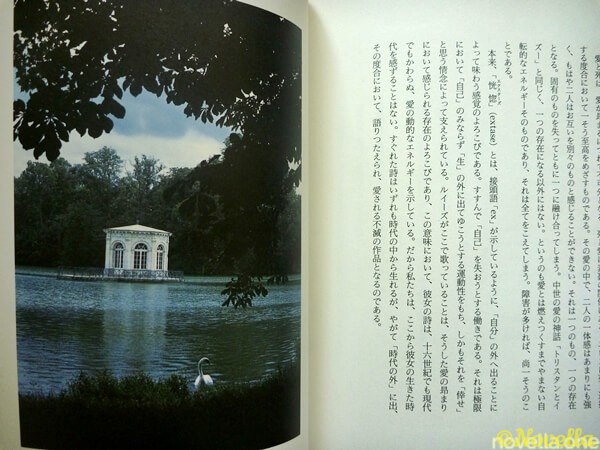

そして著者自身によるフランスの日常を切り取ったような写真。

この世に詩集は数あるけれど、これほど美しく官能的な本もまたとない。

それはまさに大人のための絵本。

「恋」と呼ぶにふさわしい恋を知り、本当の淋しさを理解するようになった大人にふさわしい詩集。

溜め息だけで詩人と繋がってゆける、まさに感性の世界のものだ。

著者は、文芸評論家でフランス文学者でもある饗庭孝男さん。

男性の文芸評論というと、「ホントに恋愛したことあんの?」とツッコミを入れたくなるような、理屈っぽい、上辺だけで恋を語ってるような解説が多いけど、饗庭さんのそれは、時間も空間も、常識さえも越えて、詩人の魂にするりと滑り込むかのよう。

詩──というよりは、『詩人の恋』と一体化し、彼らが体験した哀しみや悦びを分かりやすく解説してくれる。

それでいて甘すぎず、豊富な学識と知性に裏打ちされた文章は、パリの高級な織物でも見るよう。

恋愛の詩について、こんな上品な文章を書く男性がおられるのだな、と思うと、それだけで嬉しくなってしまう。

この本に出会えたのは人生の大きな幸福の一つ。本棚に置いているだけで、そこだけが「モン・パリ」。

なのに「これほど知性的で美しい詩集が絶版になっている」という現実が日本文化の暗い未来を暗示しているかのようで。なんでこういう本がロングセラーにならんかな? と。饗庭さん、私は陰ながら応援していますよ。こういう本を絶滅させてはいけません。

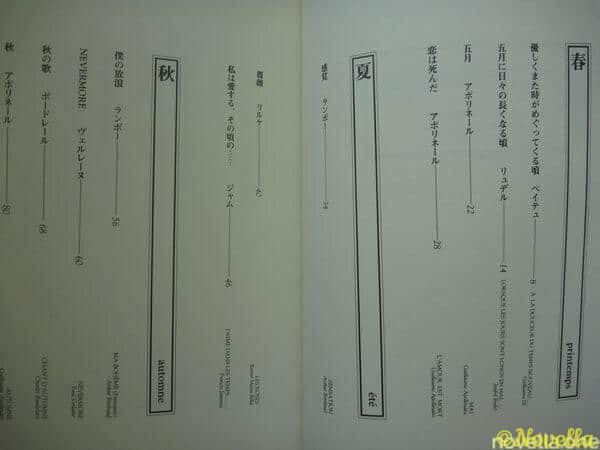

そんな美しい詩集の構成は次の通り。

タイトルにあるように、四季それぞれに応じたフランスの名詞がピックアップされており、著者自身による訳詞、フランス語の原詩に続いて、この詩の書かれた背景が非常に丁寧に解説されている。それも学術的な話にとどまらず、「愛とは何か」「エクスタシーとは」といった官能的なトピックが上品な文章で綴られ、午後のテラスでアールグレイでも飲みながら溜め息つきたくなるような内容だ。

「彼に思い通りに愛される100の方法」とか「女医が教える気持ちのいいセックス」とか、そんなのばっかり読んでる子はぜひこういうものに目を向けてもらいたいね。アニマルになるな、とは言わない。いや、実際、アニマルにならなきゃ楽しめない世界もあろう。でも本物の『エロス』はオッパイと○○○だけで感じるものじゃないからね。そこだけいじくりたおしても、決して辿り着けないエクスタシーというのがあるもんだ。AV的な気持ちよさと、心から愛する人とこの世を越えた一体感とは、まったくレベルが違う。この本は後者をテーマにしていて、それは女医さんが教える解剖学的愛撫では達し得ない魂の結合なんだな。

こちらが目次。誰もが知っているあの名詩が四季にちなんでピックアップされています。

四季にちなんだ愛の詩をセレクション

饗庭孝男さんによる訳詞とフランス語の原詩が並べて表示。これで発音が分かれば尚良いが・・

でも見てるだけで、うっとりしますよね。

自分では「知っているつもり」の偉大な詩人の背景も、饗庭さんの解説を読んでいると新鮮に感じられる。もちろん私がそこまで博識ではない、という理由も大きいけれど、饗庭さんを通じた「二度目の出会い」はまた格別。知識をひけらかすような文章でなくて「詩人の魂を肌で理解している」という感じだ。

詩のイメージにあったフォトが素敵

同じ「エクスタシー」という言葉も、渡辺淳一センセが言うのと、饗庭さんの筆が言うのとでは全然違うね。

「ああ、この言葉にはそんな意味があったのか」と二度、三度、納得。

「ベルばら」以外に『フランス』という国に夢をもたせてくれた本は、これが2冊目。

ぞくぞくするような官能の世界

私が初めてパリを旅した時は、少年少女の窃盗団に財布をパクられるわ、店員は無愛想だわ、憧れの橋の下は鳩のフンだらけだわ、で、「もう二度と来るかい!」という気分だったけど、饗庭さんの手引きなら、もう一度パリを歩いてみたいと思う。

訳がなくても溜め息。。

一編の詩に魂の美を求めて ~抜粋より

「詩人の魂」なんて本人にしか伺い知れないものだし、その作者自身だって、自分の涙に陶酔して、1の哀しみを10にも20にも膨らませて、いったい本当の感情から泣いているのか、それとも外から自分を見つめて誇張してるだけなのか、分からないような立ち位置で試作しているものでしょう、たいがいは。

自分の気持ちを「つらつら綴って」、それが後世にまで残るような名詩になることは、多分、ない。

どこかに必ず自分を客観的に見るクールな視点があり、恋に恋しながらも、どこかその恋を冷静に分析して、決して詩の中に溺れないからこそ、誰が読んでも遠くの鐘のように美しく感じるのだ。

女子高生の詩が重いのは、側でがんがん言葉を打ち鳴らすから、じゃないかな。

寺山修司も「この世に詩など必要ないかもしれないが」といった趣旨のことを書いているし、実際、詩など、あってもなくてもどうでもよい、仕事のない人には何より雇用と社会保障が大事に違いないのだが、それでも詩が完全に無用扱いされて、このデジタル社会からすっかり消えてなくなることがないのは、私たち人間が結局は魂を食って生きているからだろう。

そして、魂を満たす詩は、どこか自分の感情を越えたところからやって来るのだ、と思う。それはもしかしたら、神の立ち位置といってもいいような高みかもしれない。

そう考えると「日常から生まれた平易な詩」「飾りのない感じたままのツブヤキ」というのは、その分かりやすさから親しみを持たれても、時と空間を越えて響くような美しさには恵まれないのではないだろうか。

一編の詩、たった数百字ほどの小さな言葉の世界とはいえ、人はやはり高く、美しいものを求めているものだ。

そして、この本に収録された詩は、一斤のパンほども飢えを満たさないだろうけども、空腹で死んでも納得できるような魂の感動を連れてくる。

そんな美しさに出会えてはじめて、「豊かな人生」も実感できるのではないだろうか。

抜粋

愛は生から死へ、歓喜から涙へ、苦しみから安らぎへ、至福から絶望へと絶えず詩人を揺り動かし、片時も休むことがない。

愛は、もっとも信じていることを疑わせる力を持つとすれば、また他方、ラ・ロシェフーコー風にもじって言えば、もっとも利口な人間を愚かにし、もっとも愚かな人間を利口にするという狂気の状態に人を置く。

それを時々刻々に己の内部に体験することは、まさにこの世に何一つ確かなものはないと人に思わせるに十分であろう。

*

愛と死は、愛が昂まるにつれて不可分となる。

死と愛は表裏の関係にある。

エロスは死と近接する度合いにおいていっそう至高を目指すものである。

その愛の中で、二人の一体感はあまりにも強く、もはや二人はお互いを別々のものと感じることができない。

それは一つのもの、一つの存在となる。

固有のものを失ってともに一つに融け合ってしまう。

中世の愛の神話「トリスタンとイズー」と同じく、一つの存在になる以外にない。

というのも、愛とは燃えつくすまでやまない自転的なエネルギーそのものであり、それは全てをこえてしまう。生涯が多ければ、尚いっそうのことである。

本来、「恍惚(extase)」とは接頭語「ex」が示しているように、「自分」の外へ出ることによって味わう感覚のよろこびである。すすんで「自己」を失おうとする働きである。

それは極限において「自己」のみならず「生」の外に出て行こうとする運動性をもち、しかもそれを「幸せ」と思う情念によって支えられている。

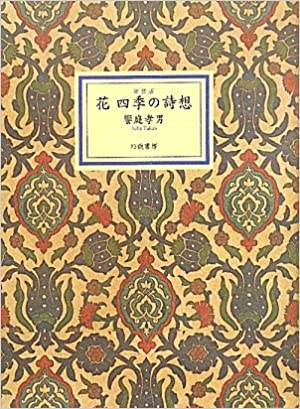

饗庭孝男 その他の本

詩人がとらえた四季の抒情と愛の感性をみずみずしい新訳でつづる。フランス語の原詩と、詩人の生涯と文学についての詳しい解説を付けて紹介。カラーの風景写真も盛り込んだムードたっぷりの本。

この本にはランボーやボードレール、プレヴェールといった、誰もが知る詩人と名詩がピックアップされており、選詩そのものに真新しいものはないのだけども、なんせ饗庭さんの感性と解説が素晴らしいでしょう。

「ああ、あれ、どっかの詩集で読んだわー」なんて言わずに、この本を通じて二度目の出会いを楽しんで欲しい。

時間とは変化である。変化とは無常である。古今東西のすぐれた文学は移ろいゆく季節とゆたかに交感し、ときには人間の愛や生死を重ね合わせ、いかに“永遠”なるものを刻み込んできたか。

これも面白そう。文学評論って、あんまり好きじゃないんだけども(本当に書き手の気持ちが分かってるのかなーと思うことが多いので)饗庭さんの解説なら読んでみたい。

ヨーロッパの四季を、ある時は鮮やかに、ある時は淡く儚く彩る花々とともに写真に収めた。写真に添えられた言葉とともに、郷愁と安らぎを与えてくれる一冊。

これもイメージが湧きますね。

セーヌ、ノートル=ダム、モンパルナス、モンマルトル…街角にひそむ歴史の息吹。豊富な写真・地図に加え、実際に歩くのに便利な「地区を歩く」のコラムや、「パリ小辞典」も掲載。

「ベルばら」から一歩抜け出したい方に。